第三者にも当事者性がある

「第三者」という言葉が自分の中で大きく膨らみ始めたのは、写真家・長島有里枝さんとの対談がきっかけだった。フェミニズムについての話を進める中で、長島さんがこのように言った。

「この数年で、『当事者』という言葉を頻繁に耳にするようになりました。当事者の切実な言葉を傾聴することが重要事項であることには違いないのだけれど、『第三者には言われたくない』と思ってしまうような意見が存在することと、第三者が語る行為そのものを切り離さないと、何も言えなくなってしまうのでは、という疑問も湧きます」(「すばる」2018年9月号)

その言葉に対して、自分は「第三者じゃん、と片付ける人がいる。ならば、ええ、第三者かもしれませんが、と物申していかないと」「『お前に、子育てしている人間の気持ちはわからない』って、口にはしなくとも、思っている人はたくさんいるはずです。でも、そのことを察知し、素早く自粛して黙り込むのは罪深いと思う」と述べている。

第三者は、第三者という当事者なのである、という長島さんとの対話によって、一気に視界が開けた……のではなく、既にある自分の視界をもっと入念に探ってみてもいいのではないかと考えたのだ。

子どもを育てているわけではない、父親ではない自分は、子育てについては第三者にならざるを得ないが、その第三者もまた、「ではない」当事者である。当事者の経験談は貴重で、これから経験する人の手助けになる。その経験の蓄積によって改善すべき点が明らかとなり、よりよい形に変わっていく。

でも、第三者にも考えがあるし、第三者にも当事者性がある。正直、この段落を読むだけでも、話がぐるぐる回っている感じを受けるだろうが、今回の本では、この「ぐるぐる」をやり続けている。

「父とは」「母とは」「家族とは」という語りは、メディアでも、政治の世界でも、日常生活でも、主張がハッキリしていればいるほど重宝される。でも、本当にそんなにハッキリしてしまっていいのだろうかという疑問があった。

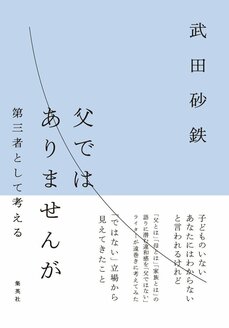

これらの話題について、「普通、こうでしょう」「みんなそうしてきたでしょう」とハッキリ言われることでしんどい思いをしている人が、そこかしこにいる。どんな人でも、その人の生き方はその人が決めればいいのに、どうもそうはなっていない。なぜなのか。子どもがいない、父ではない「第三者」として考えてみた。

文/武田砂鉄