「労働=企業」という企業中心社会

学歴論争とは一言で言うと、学歴の価値、意味付けを巡る論争です。価値や意味を見出す・見出さないの話について、ロジカルに精査しようとするならば、その価値や意味を決める(付与する)側の言い分を考える必要があるでしょう。

つまり、学歴は要るだの、要らないだの、やんや言われる様を前章で見てきたうえで、問うべきは次の2点なのです。

(1) 大学に行ったかどうかや、名門校に行ったかどうかの「意味付け」、すなわちは学歴の「評価」を直接的に行なってきたのはいったい誰か?

(2)誰が学歴に良し悪しという「価値」を植えつけたのか?

この2つの問いを考えるに際して、「労働=企業による雇用」ではない事例から考えてみるとスムーズです。どういうことでしょうか。

企業などに勤めに出るのではなく、特定の職能を活かして独立独歩で仕事をする姿を想像してみましょう。学歴はその人の将来のパフォーマンスを予見する材料になるでしょうか。たとえば、ある15歳の青年が「僕は寿司職人になりたいんだ」と意気込んだときを思い浮かべてみます。「それなら東大に行くんだぞ!」と叱咤激励する人は……いるか? という話です。

調理師免許を取り、魚をはじめさまざまな食材の知識をつけ、「修業」というかたちで実地で学んでいくことでしょう。美容師なども同様です。昨今で言うと、データサイエンティストになるのが小学生のころからの夢だという子に、「東大に行かなきゃなれないよ!」というアドバイスをするのもだいぶ的外れです。

求められる技能が明確で、その職業に就く道筋も特定の技能の有無やレベルによって明らかなとき、学校から職業のトランジションにおいて、なにも「学歴」という情報をありがたがってかませる必要は必ずしもないのです。

しかし、別の15歳が「国内最大規模の商社で世界をまたにかけたビジネスをやりたい」と言ったらどうしましょうか。名門商社の総合職には大卒資格がいまのところは必須ですし、学歴のみならず学校歴としても、上位校とされるところでないと選抜を潜り抜けることは難しいかもしれません。

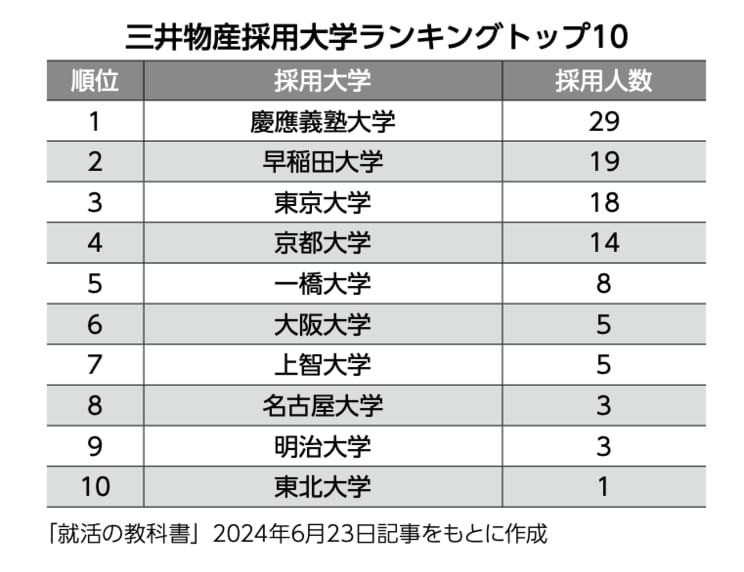

現にある就活情報サイトに、2023年度の三井物産の採用大学ランキングが掲載されていたので見てみます。おっと……。慶應義塾大学、早稲田大学、東京大学、京都大学、一橋大学……これなら「大学、それも『いい大学』に行くんだぞ!」とのアドバイスはなんら的外れではないことになります(良し悪しの話はまったくしていません)。