S村のアントニオのワインには、前述のとおり我がC荘のブドウも使われている。つまり、アントニオのワインは部分的にはうちのワインでもある、というわけで、私たちはたまにパンとチーズをもってアントニオのアデガを訪れる。

一昨年と昨年のワインは特に出来がよかった。アントニオは至極ご満悦で、アデガのランプの薄暗い光にコップをかざして、「きれいな色だろう?」とうっとりしている。実際、本当においしい。売り物でないのがもったいないくらいだ。

1,2年前のこと、「これ、ドイツのカフェで頼んだら1杯5ユーロはするよ」と言ったら、アントニオは目を丸くして驚いた後、えらく得意げになり

「今日はお前らふたり合わせて6杯飲んだから30ユーロだな」と計算して、ガハハと笑った。それ以来、誰に対しても「このワインは1杯5ユーロだぞ」と自慢している。

5ユーロは、円安のいまのレートだと700円くらい。我がC荘を購入した2014年には、5ユーロあれば地元の定食屋でスープから日替わりのメイン(肉か魚から選ぶ。ベジタリアンへの配慮はない)、デザートとコーヒーまですべて込みの昼食が食べられた。

なんとこの値段には、飲み物も含まれる。しかも驚いたことに、水やコーラを頼んでもワインを頼んでも値段は変わらない。ワインはひとり分が半リットルほどのカラフェになみなみと入れられて出てくる。店の自家製か近隣の農家のものか、いずれにせよ地元の手造りワインだ。

うちから車で15分のところにある人口2000人の小さな町には、レストランが8軒ほどある(カフェはもっと多い)。いずれも庶民的な定食屋で、メインの営業時間は平日昼、お客のほとんどは町とその周辺で働いている人たちだ。

ポルトガル人にとって昼食は聖なる時間。昼前には、挨拶の言葉も「さようなら」から「よい昼食を」に変わる。おおらかな時間感覚を持つ彼らだが、昼休みに入る時間だけは正確。最低でも1時間、たいていは2時間ほど、ゆっくりたっぷり食べる。昼食から戻る時間は正確とは限らない。

そんな聖なる昼食に、ワインは欠かせないお供だ。午後からの勤務があろうが、周辺の山や畑から軽トラを運転してきていようが関係ない。もしかしたら彼らにとってワインは酒ではないのかもしれない。とにかくみんな、なみなみとワインの入ったカラフェとともに悠然と食事を楽しんでいる。

そして、飲みきれなければ大胆に残す。日本の定食屋でただで出てくるお茶を気にせず残すような感覚だ。ワイン1杯に5ユーロ払う国で暮らしていた私は、当初カラフェに豪快に残されたワインを見て「もったいない!」と息を呑んだものだった。

コロナ禍からこちら物価がぐんぐん上がり、いまや昼の定食は9ユーロ。それでもワインがなみなみと出される点は変わらない。

*

カフェでワインを注文したときにも、カルチャーショックを受けた。

うちから一番近いカフェは、3キロ先の村にある。カフェといっても決して都会にあるようなお洒落な店ではなく、どちらかといえば日本の地方の、昭和から続く食堂に似ている。ビニール製の机と椅子が置いてあり、食べ物は袋入りのスナック菓子くらい。たまに奧さんのイサベラが自家製のヤギチーズを作ると、それを豪快に切ったものがパンにどかんと載せられて供されることがある。

カフェの隣は雑貨店になっていて、牛乳から靴にいたるまで、日常生活に必要なものがすべて揃う。さらに、薪ストーブ用の薪や畑の肥料、コンロ用のガスボンベなども、地元民はこの店で調達する。イサベラの飼っている鶏が産んだ新鮮な卵も安値で買える。

朝早くから夜遅くまで、おそらく1年365日開いているカフェには、常に近隣の住民たちが集まって、ビールやコーヒーを飲んでいる。

だが、店でワインを飲んでいる客は見たことがなく、不思議に思っていた。なにしろご主人のマヌエルだって広大なブドウ畑を持っていて、ブドウの栽培やその年のワインの出来についてよく客たちと話しているのだから。

あるときマヌエルに「なに飲む?」と訊かれて、私は「ワインを」と言ってみた。すると、こちらが驚くほど驚かれた。

「……ワイン飲みたいの?」

「うん。ご主人の造ったやつ」

そう言うと、マヌエルは不可解そうな顔のまま、カウンターの下から5リットル入りのペットボトルを取り出し、コップになみなみと注いでくれた。

ところが、帰りに支払いをしようとしたら、マヌエルは再度驚いて首を振った。

「ワインで金は取れない」と言うのだ。

そう、彼の手造りワインは売り物ではなかったのだ。カウンターの後ろの棚にはポルトガルの各地方産のお洒落なワインボトルがたくさん置いてある。お金を払って飲むのは、それらのワインなのだろう(だがもちろん誰も注文しない)。

地元の自家製ワインには、当然、防腐剤など一切入っていない。そのためか、どれだけ飲んでも一度も悪酔いしたことがない。頭痛も胃のむかつきもなく、ゆったり味わい、気持ちよく酔って、翌日にはすっきり抜けている。

上質の手造りワインが生活のなかに自然に溶け込んでいるなんて、なんという贅沢——もともとワインが好きな私は、無邪気にそう思っていた。

*

けれど、光のあるところには影もある。ワインとともにある生活は、決していいことずくめではない。

グラシンダとアントニオがまだ夫婦だったころ、グラシンダは決してアデガには一緒に来なかった。ときどき3人の子供たちの誰かが帰省していることもあったが、彼らもアデガにはやってこなかった。食事のお供にとカラフェに入れてキッチンに持ち帰ったワインにも、アントニオと私たち以外は誰も口をつけなかった。

一度、末娘のフェルナンダに「飲まないの?」と訊いたことがある。

「私たちはワインは飲まない」という答えが返ってきた。

けれど彼らが飲まないのはワインだけで、ビールやカクテルは普通に飲んでいる。

グラシンダとアントニオが別れた後にようやく知ったのは、アントニオがワインを愛するあまり家族をないがしろにしてきたことだった。私たちの前では酔ったことも暴れたこともない、ワインと畑への情熱と愛情に溢れたアントニオだが、家族の前で見せる顔は違ったのだ。

グラシンダと子供たちだけではない。村の女たちの多くがワインを飲まない。村の歴史には、飲酒運転で亡くなった人、飲酒がもとで壊れた家庭、酒を飲む男たちに虐げられてきた女たちの話が数多くある。

生活に深く根差しているからこそ、ワインには人の愛も憎しみも恨みもこもっている。

電気も水道もなく、自給自足に近い貧しい生活をしていたかつての村は、いまよりずっと明確な男性社会だった。聞いた話では、昔はアデガは男の場所で、女は足を踏み入れない不文律があったという。

「俺たちの妻が後家になりませんように」

村の男たちが誰かのアデガに集まってコップを合わせるときの音頭だ。

ワインをたらふく飲みながら、妻より長生きする気満々なのだから厚かましい。だが最近では、そんな夫に愛想をつかして去る妻も多い。夫がいなければ後家にもなりようがないから、ある意味男たちの願いどおりだ。

残された夫たちは、ますますワインと男の友情にのめり込む。そんな男たちの末路は哀れかというと、そうとも言えない。アントニオなどは、離婚して以来、目に見えて若返り、生き生きし始めてしまった。

私は女だけれど、村の人たちの造るワインが好きだから飲む。けれど、それで「名誉男性」にはならないようにと、自分に言い聞かせている。

(つづく)

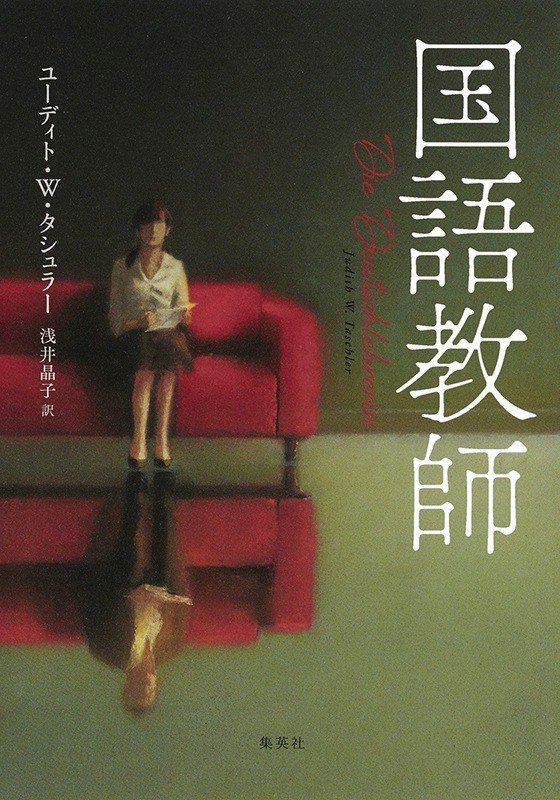

関連書籍

集英社

定価:本体2,600円+税