北条早雲との比較で信長の女性観がわかる

皆さんは、織田信長がフェミニストだったと言ったら信じるでしょうか?

まあ、フェミニストというのは少々言い過ぎかもしれませんが、信長が女性を尊重していたことは紛れもない事実です。

このことを理解するために、戦国大名として非常に有名だった北条早雲という人と比較してみましょう。

北条早雲は、いわゆる信長の時代に関東の覇王となった北条氏康の先祖にあたる人で、もともとは伊勢新九郎と言いました。

自分の妹が今川義元の祖父である今川義忠に嫁ぎ、世継ぎを産んだことをきっかけに、都から関東に流れてきて、まずは一城の主となり、後に伊豆国を乗っ取り、どんどん領土を広げ、氏康の時代には関八州を支配し、小田原を本拠地として「関東の覇王」と言われたほどの、典型的な戦国大名です。

この北条早雲というのは苦労人でした。信長は大名の若殿として育ちましたし、家康も人質状態であったものの、大名の若殿でした。しかしこの新九郎は、一から叩き上げて大名になった人です。

彼は家訓を残しているのですが、それは彼の号にちなんで、「早雲寺殿廿一箇条」と言います。これを読んでみると大変面白い。

たとえば出仕、つまり出勤するにあたって、いきなり上司のところに顔を出さず、まず同僚に今日の上司の機嫌はどうかなどと聞いてから出るべきだと言っています。

たとえば、特定の球団のファンで、その球団が負けた日の翌朝は機嫌が悪い、という部長や課長が以前はいました。そういうときに贔屓の球団の勝敗も確かめずにいきなり挨拶をし、機嫌を悪くさせ、さまざまな支障を来すということは、今でもないわけではありません。昔もそういう上司がいたのでしょう。

他にも北条早雲の書き残したことに、心得として休日でもちゃんと月代(さかやき)を剃っておけ、というのがあります。

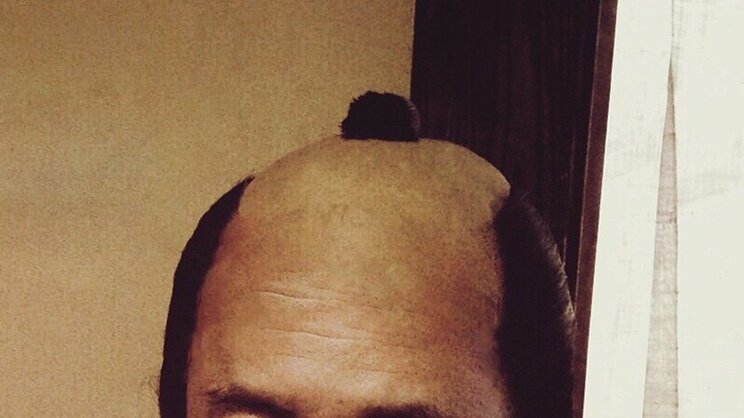

月代というのは、兜をかぶったとき蒸れないように、頭の髷以外のところを剃っておくというものです。時代劇でよく出てくる頭です。一度剃ってしまうと、男性にはよくおわかりでしょうが、一日経っただけで髪が少し伸びてきて、非常に見苦しい状態になります。

しかし昔のことですから、電気カミソリでパッと剃るというわけにもいきません。しかし戦国時代ですから、突然の出陣というのも考えられないわけではないので、やはり新九郎は、そういうことを言ったのでしょう。

そういう苦労人の彼でも、むしろ苦労人だからこそかもしれませんが、女性に対する見方は実に辛辣です。女というのは体裁だけを大事にし、ものを散らかしたり、役に立たないのだから、男自身が火の用心をきちんとすべきなのだ、などと書いてあります。

火の用心というのは、木造文化の日本においては、極めて大切なことです。火を出せば戦わずして城が落ちることにもなりかねませんので、どんな家でも、特に戦国武将の館などでは、火の用心ということがきつく言われたのです。