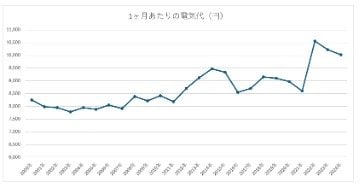

電気代は3年連続で月平均1万円…

総務省の家計調査によると、3年連続で1か月当たりの電気代は1万円を越えた。

高騰が続いているのは、天然ガスなどのエネルギー価格が上昇しているためだ。円安で購買力が低下していることも背景にある。ウクライナ情勢が依然として先行き不透明なことや、強気の利上げに踏み切れない日本銀行のことを考えると、電気代は中期的に高水準で推移しそうだ。

ただでさえ高い電気代だが、そこに再エネ賦課金の負担を強いられている。年間2万円近いものだ。

再エネ賦課金とは、太陽光発電や風力発電などの再生エネルギーを普及させるための制度で、2012年7月から導入された。再エネで発電された電気は電力会社が買い取っているが、その費用は電気を利用する家庭や企業などが負担している。

再生エネルギーの普及という大義名分を掲げているが、太陽光発電は問題が山積し、風力発電は資材高で採算が取れなくなっている。日本の再エネ計画を見直す時期に入っているはずだが、本格的な議論は起こらない。電気代の高騰に加え、再エネ賦課金の負担に「また値上げか…」と庶民は苦しむばかりである。

地球環境に優しく、エネルギー源が枯渇しない再生可能エネが普及すべきだということは誰もが理解しているはずだ。しかし、太陽光パネルの製造にCO2が発生することや、多くが傾斜地に設置されていることなど、再エネがきれいごとばかりではないことも明らかになっている。

国民民主党は2024年に「再エネ賦課金停止法案」を提出し、10月の衆院選公約で再エネ賦課金の徴収を一定期間停止する政策を掲げていた。しかし、武藤容治経済産業相は賦課金を停止しても国民負担が生じると突っぱねたため、議論は進展していない。

賦課金に限らず、日本の再生エネルギーの在り方そのものを見直す時期が来ているのではないか。