自分の限界を知り、再びひきこもる

体調が少し落ち着いたので、30歳で京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の3年に編入して文芸を学んだ。父親に学費と生活費を出してもらい、もっぱら古本屋巡りをしたり、神社仏閣を見て回った。

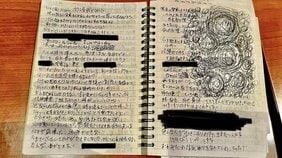

「文章を書く仕事なら、部屋にひきこもっていてもできるんじゃないかと、地方の文学賞にも応募したけど全然ダメで。文学の知識なら誰にも負けない自信があったのに、若い連中にかなわないと思って、白旗を上げました。会社勤めをしている弟に『あいつは何で働かないんだ、病気じゃなくて怠けているだけだ』と怒られたこともあり、卒業はせず珠洲に戻ることにしたんです」

再び、自室でひきこもる生活が始まった。

父親の知り合いから聞いて、障害者向けの就労継続支援B型作業所に月に1~2回通うように。積み木を削るなど簡単な作業をしたが、昼食を食べたら赤字になるくらいの工賃しかもらえない。

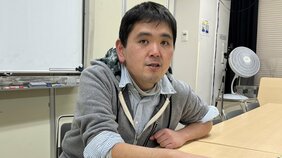

30代半ばのころ地元でひきこもりの支援をしている保健師と知り合い、民生委員の集まりなどで自身の体験を話すようになった。

だが、自立への糸口はなかなか見つからない。将来への不安がつのる中、襲われたのが地震だ。何もかも失った石尾さんが能登を出るきっかけは、1本の電話だった――。

〈後編へつづく『「能登半島地震で思いがけず僕は救われました」珠洲市出身の10年以上ひきこもった44歳の男性が見つけた人生の楽しさ』〉

取材・文/萩原絹代