契約社員330人の正社員化を断行した理由

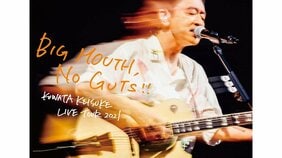

――コロナ禍以降は、音楽の“届け方”もだいぶ様変わりした印象があります。

ご存じのように一気にデジタル化が進み、ネットを活用したアプローチも当たり前になりましたし、今後、さらなる技術革新もあるでしょう。そうした先の見えない未来に不安を感じる社員や業界関係者がいるのも事実です。

それでも、100年後でも必ずアーティストは存在し、音楽はなくならないと思います。我々の仕事はアーティストの価値を最大化すること。時に、社会貢献につながり、人を豊かにもする。そうした音楽の力、未来のビジョンを示し、“希望を配る”ことがリーダーの役割だと考えています。これが3つ目です。

――希望を与える、のではなく配る、のですね。

「リーダーとは希望を配る人だ」というのは、じつはナポレオンの名言で、私自身、すごく好きな言葉なんです。見通しが悪いときでも、絶対にこれならいけるというビジョンを示していかなければならないと思っています。

そして希望を配ると同時に、“つながる”ことも大事です。これが4つ目です。株主やLAの本社、アーティストに社員…それぞれとつながって自分のことを理解してもらわないといけないわけです。

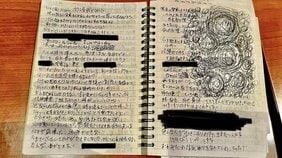

私が社長に抜擢された2014年は、まだ当時のEMIミュージックジャパンと合併して1年ほどの頃で、社内もまだ色々落ち着かない時期でした。そのときは私もまだ全社員を把握しているわけではなかったので、一体感を高めるためにも「まずは社員全員の名前と顔を覚えよう」と、全社員500人くらいの写真と名前を社長室の壁に貼り出した記憶があります。

――2018年には本社を説得して、契約社員330人の正社員化を断行したとうかがいました。これにはどんな意図があったのでしょうか。

CDは発売日前後に売り上げのピークを迎えることがほとんどですが、ストリーミングで聴かれる楽曲を中心に昨今は1〜2年かけて徐々に売れていくことも少なくありません。つまり、長い目で見ていかないとアーティストや作品は育てられない時代とも言えます。

そんな時代に、従業員の7割が「ヒットが出なければ1年で契約打ち切り」という当時の制度では勝ち続けることはできないと感じました。

だから「社員が力を発揮し、ヒットを出すには正社員化が必須」と本社に強く訴え、実現させました。