書く前のルーティンとは?

三宅 『毎日読みます』にはファンさんの本の読み方も具体的に書かれていますね。〈読書の八割は「隙間時間の読書」だった〉という箇所には、とくに共感しました。私も隙間時間に読書をするのが好きで、よくドライヤーで髪を乾かしながら本を読んでいるんです。隙間時間に読んでもらうために、作家として意識されていることはありますか?

ファン それは考えていないですね。私が書くときに意識しているのは、「これはどういう意味だろう」と、読んだ人が混乱するような文章を書かないことです。すっと頭に入ってくるような、わかりやすい文章を書くことを心がけています。

三宅 小説を書くときに参考にしている作家はいらっしゃいますか? たとえば映画と小説の関係についての章に、映画『ブルックリン』と同名の原作小説(コルム・トビーン著)が出てきます。私も映画が気に入って、観たあとに本を読んだので、ファンさんも同じだったと知ってうれしかったですし、この『ブルックリン』の映画や本と、ファンさんの小説の印象が重なるなと感じたのですが。

ファン 私の場合、好きな作家のように書きたいと意識してしまうと、自信を失って、私自身の小説を書けなくなるような気がするのです。なので、今、新しい小説を書いていますが、誰かを参考にするということはしていません。でも、小説を書く前にしていることはあります。机の上に小説を数冊、置いておくんです。時々それをふと手にとって、1、2ページ読む。どのページでも、開いたページを読む。そうすると、私も書けそうだな、という気持ちになります。本たちが私に、勇気を与えてくれるからです。

三宅 すてきです。どういう本を置かれているのか、差し支えなければお聞きしたいです。

ファン その日によって変わるのですが、今、置いている一冊は『トゥモロー・アンド・トゥモロー・アンド・トゥモロー』です。著者のガブリエル・ゼヴィンが大好きで、韓国で翻訳されている本はすべて読みました。

三宅 私も大好きです! 『トゥモロー』は男女二人がゲームを共同開発して成功していく話ですが、こうした男女バディものをファンさんにも書いてほしいですし、ガブリエル・ゼヴィンの『書店主フィクリーのものがたり』も私は好きで、〝書店〟つながりで、『ヒュナム洞』を読んでいるときに思い出していました。

ファン ありがとうございます。

三宅 ほかに憧れている作家、小説などはありますか?

ファン 以前のインタビュー(青春と読書2024年8月号)でも紹介した作家、ケント・ハルフの『Plainsong』(未邦訳)、それからエリザベス・ストラウトの『オリーヴ・キタリッジの生活』。どちらもごく平凡な人物が主人公の、平凡な物語。なのだけど、読み終えると、ああ、これが人生なんだよなあとしみじみ思わせてくれる。そういう小説を、私も書きたいと思っています。

忙しくても、それでも本を読む理由

三宅 ファンさんと同じく、私も以前、IT企業に勤めていたのですが、働きながら本を読むことが難しくなり、会社を辞めました。一方ファンさんは、会社に勤めていて忙しかった時期にこそ、それまでは「楽しい趣味」程度にしか思っていなかった読書に大きな意味を見出し、より切実に本を読むようになったと書かれています。忙しい中で、それでも本を読んでいた理由は何だったのでしょうか。

ファン 20代半ばで会社に入ったときは就職できたことがうれしく、配属先のチームも良い人ばかりでありがたいと思っていたんです。でも、会社生活になかなかなじめず、次第に精神が疲弊していきました。そんな私にとって、通勤時の地下鉄で本を読む時間は貴重なものでした。この時間を重ねることで、「読者」というアイデンティティを自覚するようになったのです。つらい会社員生活の中で、私の人生にとって本がいかに重要なものかに気づかされたということです。

振り返ってみると、もし本を読んでいなければ、労働者の私しかいなかった。でも、本を読むことによって、さまざまな私に出会うことができました。そして読むことで物の見方や視野が広がっていき、自分には別の可能性があることを知り、夢を持つことができるようになりました。その結果が、今の「書く」私につながっていると思います。

三宅 よくわかりましたし、今お話しされた本への思いは、『毎日読みます』の中に込められていると感じました。

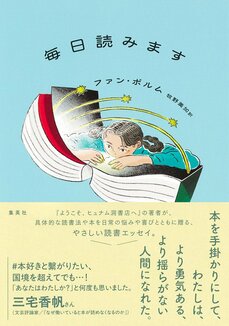

ファン 本好きであっても、その思いを洗いざらい打ち明ける機会はあまりないように思いますが、この読書エッセイには、本に対する私の思いをすべて注ぎ込みました。デビュー作となった格別な本を、日本の読者の方に手にとってもらえたらとてもうれしいですし、幸せです。

三宅 共感する人はとても多いと思います。今日はありがとうございました。