SNSの普及でネズミ駆除を行なう飲食店が増加

東京都ペストコントロール協会によると、ネズミ被害の相談件数は東京都で2009年には1691件、2024年には4192件と年々増加傾向にあるという。当協会技術委員長の佐々木健氏がネズミ被害の状況について語る。

「20年近く前ですが、とある飲食店のカレー鍋にネズミが入ってしまったということがありましたし、そういった混入話は過去には多々ありました。

しかし、最近ではSNSの普及もあり、ネズミが出ることは死活問題だという飲食店の意識が高くなり、出る前から対策をとったり、出たらすぐに防除を行なう飲食店が増えています。

たしかにネズミを見かけること自体は増加傾向にあるように思いますが、被害の相談件数が増えているのはネズミに対する意識の高さからだとも私は考えています。私の印象ですと、昔は『ネズミがいてもそれほど駆除は急がない』というお店もありましたが、ここ10年ではちょっとでも店舗内にネズミが出たら『すぐ何とかしてくれ』というお店が多くなっています」

防虫防鼠に関しては飲食店も軽視することなく、すき家のようにネズミがまるまる1匹味噌汁の中に入ってしまうという事例は昨今では珍しいようだ。

「飲食店に入り込んで住み着くのはクマネズミが多いのですが、クマネズミは警戒心が強いので人がいる間はなかなか姿を現わしません。

なので、基本的には厨房から人がいなくなったあとに姿を現わしエサを探すので、料理そのものに混入するケースは、調理品を放置していなければほとんどリスクは少ないと言えます。

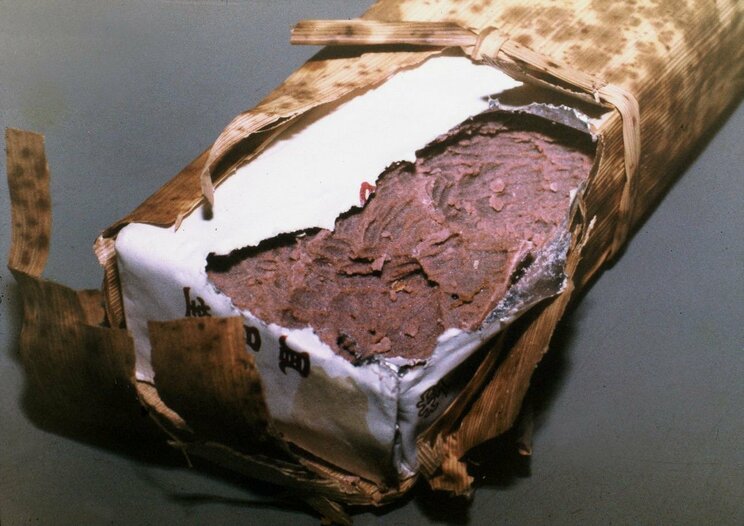

とはいえ、ネズミが厨房の中を走り回るのを放置している飲食店であれば、ネズミ混入のリスクがまったくないとは言えません。すき家の件については画像で見る限りネズミの子どもに見えます」

ネズミのフンにはサルモネラ菌、おしっこの中にはレプトスピラ菌…

普段、我々が生活していて目にするネズミのほとんどはハツカネズミ、クマネズミ、ドブネズミといったイエネズミと呼ばれる種類だという。これらのネズミは感染症を媒介すると言われるが、実際にどのようなリスクが考えられるのか。

「ネズミは飲食店の入ったビルや建物の、天井裏とか壁の中に入って住み着きます。

建物内に住み着くのはほとんどがクマネズミですが、人がいなくなると配管や換気扇、通気口などにできた隙間から室内に出てきて、厨房に食材がむき出しであればかじりますし、袋などに入っていても破ってかじります。クマネズミは野菜とか種など植物性のものがが好きですが、それこそゴキブリを食べたりもするんです。

ネズミの排泄物内にはサルモネラ菌やレプトスピラ菌等の病原微生物がいることがあります。ですからネズミのフンやおしっこが病気を媒介してしまう危険性があります。

例えばネズミが厨房でおしっこをバラまき、それに汚染された食材を口にし、レプトスピラ症を発症することもあります。レプトスピラ症は経皮感染もしますので、おしっこに触れることでも感染する危険性があります。

命に関わるような事態になる事は少ないかと思いますが、風邪のような症状の軽症型や腎障害を引き起こす重症型などがあります」