「空室タワマン」との大きな違いは?

さらに、最大の障壁となるのは「資金」だ。

「近年は、法改正で集合住宅の合意形成のハードルが下がっています。しかし、資金がなければ動けません。こうした事例ではそもそも管理費や修繕積立金が積み上げられていないことがほとんどなので、必要な合意が取れても解体費用などのお金がありません。いずれにしても、全く身動きが取れないのです」

近年似たような問題で話題になるケースがある。都心部に建つタワーマンションの問題だ。

例えば、東京の湾岸エリアで外国人投資家が投機目的で物件を購入し、空室のまま放置している……といったケースは少なくない。今年に1月に神戸市が打ち出した「タワマン空室課税」もこの問題に対処するためのものだ。

一方で、吉川さんはこうしたタワマンと地方のリゾート物件との大きな違いも指摘する。

「例えば、近年話題になった晴海のタワマンでいえば、値段が少し下がれば『住みたい人』は必ず現れますよね。投資物件だとしても住みたい人の需要があります。

でも、本書で取り上げた地方のリゾート物件は、どれだけ安くしても需要がありません。だから放棄も進むのです」

こうした事実上廃墟となっている建物が地域社会に深刻な影響を与える場合は、行政代執行で解体を行うこともできるが、その費用に税金が投入されることもあり、地方では解体対象になることが少ない。

投資の「自己責任」で片付く問題ではない

これらは「解決不能な社会問題」と報じられれば注目を集めそうだが、なかなか表面化してこない。ここにも、リゾート地特有の問題があるという。

「この問題の難しいところは『すぐに生活への支障がない』からこそ放置されることなんです。もともとリゾート地に買った投機用の物件なので投資者の生活拠点ではなく、建物が朽ちても困りません。さらに固定資産税の支払いも数千円〜数万円程度なので処分に向けて腰が上がりづらい」

だが、気づけばその負債が何十年と積み重なってしまい、最終的に当該地域に廃墟化した建物が乱立してしまうことになる。

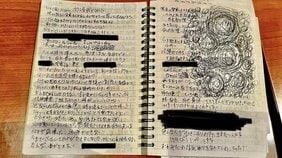

「たとえ土地を相続しても、権利として与えられるのは水道もガスもない廃墟化した建物の一室の10分の1の所有権。本当にどうしようもなくて、固定資産税の納付書だけが送られ続ける。今後のビジョンも描けませんし、夢もない話です。それがこの書籍を書いていて、一番しんどかったですね」