「気持ち悪い」「くだらない」…当初は散々だった評価

そんなアンパンマンだが、誕生までにはさまざまな試行錯誤があった。

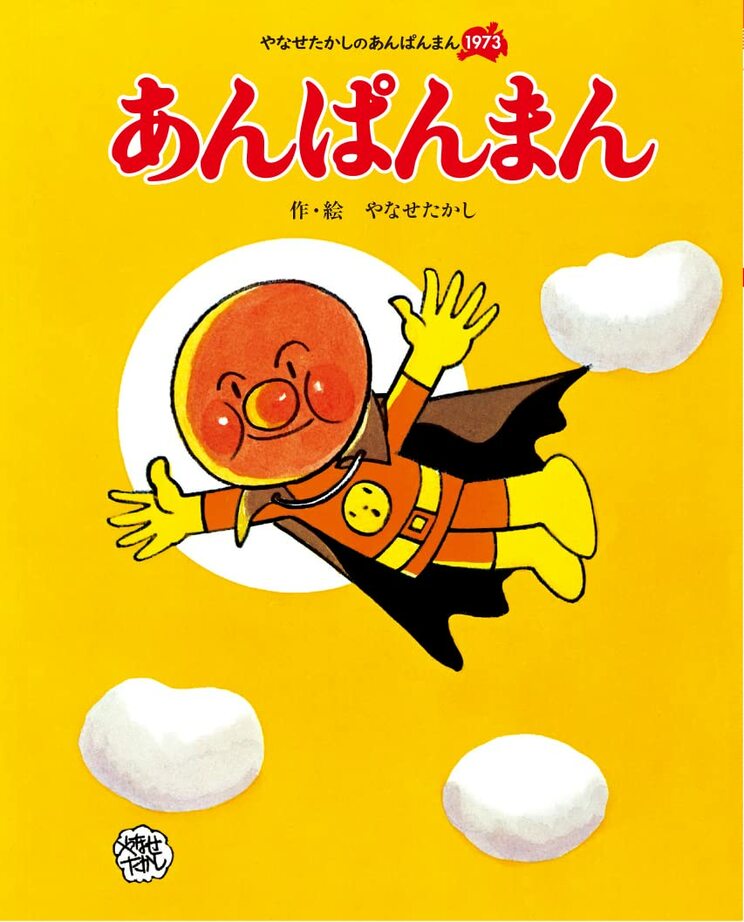

一般的に、今の形のアンパンマンがはじめて登場したのは1973年に発売された絵本『あんぱんまん』だといわれている。

しかし、アンパンでできた自分の顔を人にちぎって食べさせ、顔が半分のまま空を飛んでいるビジュアルは強烈そのもので、最後には顔を全てあげてしまって、首なしのまま空を飛ぶ描写さえあった。

「当初、編集者や幼稚園の先生、評論家など『児童書のプロ』たちからの評判は『気持ち悪い』とか『くだらない』など、散々なものでした。人間にとって顔はアイデンティティですから、顔が食べられてなくなっちゃうなんて気持ち悪いに決まっていると生理的に思うわけです。でも、そのちょっと奇想天外で一見グロテスクな感じがむしろ子どもにはウケたんですよね」

大人からの評判をよそに、『あんぱんまん』は幼稚園や保育園で子どもたちからの人気が高まっていった。それに合わせて、キャラクター造形なども乳幼児に向けたものに徐々に変わっていった。

1980年代後半、絵本の世界でのアンパンマンの人気を見たテレビ局が、やなせにテレビアニメ化の話をもちかけ、1988年に放映が始まったのが、日本テレビでの『それゆけ!アンパンマン』だった。アンパンマン人気が磐石となったのは、このアニメの影響が大きかったという。

「ある病院の看護師さんに聞いたことがあるのですが、注射を嫌がる子どもがいてもアンパンマンを見せるとピタッと泣き止むそうなんです。1988年以降、子どもがいる日本の家ではアンパンマンのグッズが知らないうちに増殖していきました。私の家もそうでした(笑)」

アンパンマンに流れるやなせたかしの「正義」

さらに、柳瀬氏が指摘するのは、アンパンマンが持つ「哲学」を知ると、より作品を楽しめるということだ。

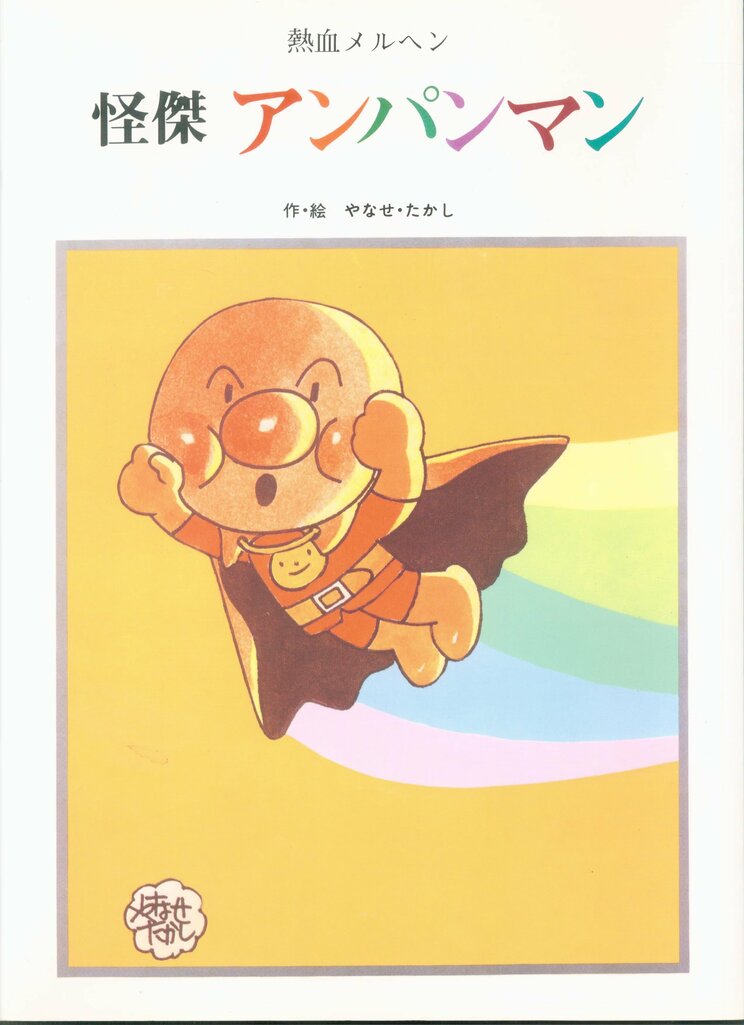

「最初の絵本を出したあと、やなせさんは『熱血メルヘン 怪傑アンパンマン』(1977年)という作品を描いています。ここでアンパンマンは、自分自身がなんのために生きているのか、自問自答します。今のアンパンマンはむしろ“悩まない存在”として描かれていますが、最初はきわめて人間らしい姿で描かれていました。

実はこの問いはのちに『なんのために生まれて なにをして生きるのか』という、アニメ主題歌の『アンパンマンマーチ』の歌詞になっています。現在のアンパンマンには、こうしたやなせさんの『哲学』の核が今も中心にあります」

さらに、アンパンマンの中には“アンチスーパーマンの思想”が流れているともいう。

「アンパンマンの造形自体がスーパーマンを喚起させるもので、やなせさんはかなりスーパーマンを意識していました。

さまざまな媒体、場所で、マンガとしてのスーパーマンを称賛しつつ、一方でそれが持つ『揺るがない正義感』は徹底的に嫌っていたんです。アンパンマンの着想が見られる作品の中には、スーパーマンを揶揄するようなものもあります。

というのも、戦争を体験したやなせさんは、『正義』が社会の変化でいとも簡単に変わることを知っていました。だからこそ、アンパンマンは何か特定の正義を振りかざすのではなく、ただ飢えて困っている人にアンパンでできた自分の顔を分け与えます。

どんな国に生まれようとも、どんなイデオロギーのもとにいようとも、飢えている人に食べ物をあげる、ということは、人間という生き物にとってもっとも普遍的で絶対に揺るぎのない『正義』だとやなせさんは確信していました」

『アンパンマンと日本人』では、アンパンマン誕生に至るまでのやなせの人生や作品、そしてアンパンマンがどう人気を博していったのかが丁寧に紹介されている。

「アンパンマンが今のキャラクターになるまでには、子どもが好きなキャラクターを模索しつつ、同時に人間にとって正義とは何かを考え続けたやなせさんの試行錯誤がありました。いわば、やなせさんが54歳のときに生み出したアンパンマンは一つの到達点です。アンパンマンを生み出すに至るやなせさんの歩みをじっくり追いかけると、アンパンマンをより楽しめます」

朝ドラ『あんぱん』が放映される2025年は、子どもだけでなく大人人気やさらなる海外進出が発展するメモリアルイヤーになるのかもしれない。

#2 に続く

取材・文/谷頭和希