まさかの未成の地名 歌舞伎町

歌ではないが、初声という地名が神奈川県三浦市の三浦半島にある。『角川』によれば「和田義盛が平家追討で凱旋し城内の戦勝の祝宴の際に、初声という歌曲を作って領民に歌わしめたとする口碑が残る」とあって歌関連の地名らしいが、これも後付けの印象だ。

合唱を思わせる地名が千葉県大多喜町の八声で、こんなに声部のある混声合唱があるのかどうか知らないが、読みは「やこえ」であり、「谷を越えて隣村への街道があった」ことに由来するらしく、要するに「谷越」が「八声」に書き替えられた。このように「好字」を指向する地名の変化は珍しくない。

踊る地名はあるだろうか。調べてみると、鹿児島県の錦江湾に注ぐ天降川に面した現在の霧島市内に「踊」という地名が存在したという。残念ながら今はないが、『角川』には「〔踊城は〕要害堅固なため舞踊を楽しみながら籠城できた」としている。こちらも文字から無理に伝説を創作したのかもしれない。

「舞」という地名は現存する。大阪府の南西端に近い阪南市の舞(一~五丁目)は、『角川』によれば「雑芸能に従事する職業集団が居住していたことによると思われる」とあるので、こちらは当て字ではないようだ。

大字舞の所属する下荘村ほか2町村が昭和31年(1956)に合併して南海町が発足した際には隣の大字である貝掛に併合されて一旦消滅したが、大規模な新興住宅地の「南海団地」が開発された後、平成5年(1993)に復活した。歴史的な地名を大切に思う地元の意志だろうか。消えた地名が30年以上経って復活するのは珍しい。

ついでながら、南海町という旧自治体名は町域内を走る南海電気鉄道の会社名にちなむ、これも非常に珍しい例である。

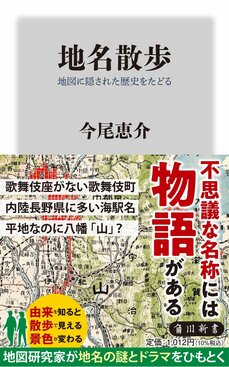

歌と舞が出たついでながら、東京の繁華街・歓楽街として知名度の高い新宿区の歌舞伎町は、実は戦後生まれである。太平洋戦争の空襲で焼けた一帯の復興事業として、歌舞伎劇場を中心に映画館や演芸場、ダンスホールなどの建設が計画された。

その町名にふさわしく歌舞伎町と命名されたのだが、肝心の歌舞伎劇場は事情により建設できず、「未成の地名」として今に至っている。

写真/shutterstock

図・地図/書籍 『地名散歩 地図に隠された歴史をたどる』より