書き手としての演出

7月25日に行われた、スティーブン・フルトン(WBC・WBOスーパーバンタム級王者)との一戦は、心の底から面白かった。間合いを巡るふたりの駆け引きは、ザブ・ジュダー対メイウェザーの7ラウンドまでの興奮に匹敵し、じわじわと追い込んで倒すタイミングを計るさまは、デ・ラ・ホーヤを完封したバーナード・ホプキンズの威圧を思い起こさせた。

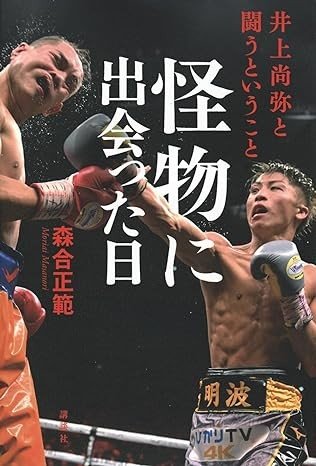

しかし、最高のボクサーたちを引き合いに出して書いても、井上の強さを表現し得たことにはならない。東京新聞で運動部の記者を務める傍ら、『怪物に出会った日 井上尚弥と闘うということ』(講談社)を上梓した森合正範も悩んでいたようだ。

〈「スピードは圧倒的だし、パワーも突出している。たぶん、二階級上くらいのパンチ力じゃないですか。相手のパンチをもらわないディフェンス力もあるし(…)パヤノにワンツー、七十秒で勝つなんて、本当にあり得ないことなんです」

すごく薄っぺらい。自分で説明していて、そう思った。井上という稀有なボクサーを伝えたい。その思いとは裏腹に私自身、何が凄いのか。本当は分かっていない。そのことにはっきりと気付いた〉【2】

すると、森合にモヤモヤを〈初めて〉【2】打ち明けられた『現代ビジネス』編集長の阪上大葉が言った。

〈だったら、対戦した選手を取材していったらどうですか。怪物と闘った相手に話を聞けば、その凄さが分かるんじゃないでしょうか〉【2】

森合はその言葉をきっかけに、悩んでいても仕方がないと吹っ切れた気持ちになり、〈よし、じゃあ、取材に行ってみますわ〉【2】と応えたそうだが、それだけでもないだろう。

「怪物~」に記されたこのやりとりには、森合の見せたい「物語」のために消されてしまった言葉もあると思う。たとえば、阪上編集長の言葉には、続きがあったはずだ――インタビューが取れたら『現代ビジネス』で載せます。うまくシリーズでやれたら、単行本にもなるかもしれません、と。