障害って、なんだろう

メカニズムにいまだ不透明なところもあるなか、APDというものの謎をどうにか解き明かす。それはぼくなんかにはイメージもできないほど、困難なことのように思えた。

それでも目の前で話す阪本さんは、困っている様子を一切見せなかった。その理由は明確だ。

苦しんでいる人をひとりでも救いたい――。

シンプルだが容易ではないその思いを胸に、日々、阪本さんはAPDに向き合っているのだ。

「障害って、なんなんですかね……」

阪本さんが話してくれたことを振り返りながら、思わずこぼしてしまった。

先の見えない道程を、当事者と協力しながら一歩ずつ進んでいる阪本さん。それに対して、「うちの子を障害者にしないでほしい」と言う親がいる。その言葉はまるで、阪本さんたちの活動や思いを全否定するものではないだろうか。

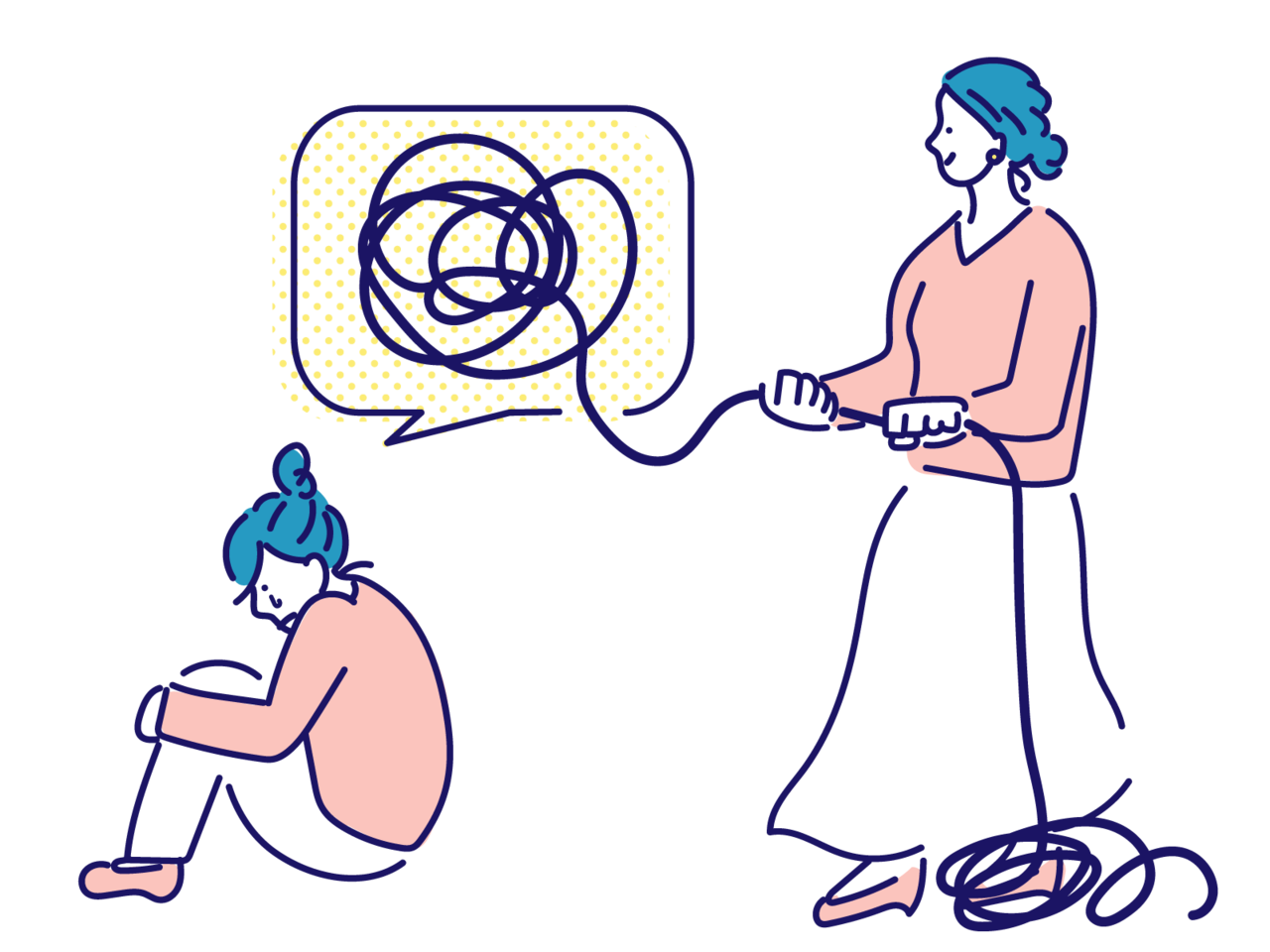

「診断というのは、その人を知るために大切なことです。その人が得意なもの、不得意なものを明らかにする。その結果、不得意な分野をフォローしてもらったらできることも増えていきますし人生がプラスになっていく。診断がついたからとってマイナスじゃないですし、診断が下りた後もその人の人生は続いていきます。障害というのはその人の持っている症状によって生まれるのではなく、その人と社会とのコミュニケーションによって生まれるものだと思うんですよ」

ここで阪本さんは専門分野のひとつである「吃音」を例に挙げて話してくれた。

「吃音というものも治らないと言われています。ただ、一生懸命訓練することで、どもらない喋り方を習得することはできる。でもそれは、その人本来の喋り方ではない。素に戻ると、やはり症状が出てしまう。だから理想なのは、彼らを無理やり矯正するのではなく、どもりながら喋ることをそのまま受け止める社会を作ることじゃないかな、と。あるとき、吃音当事者の子どもがこう言っていました。『自分が吃音だってことを知っている友人の前で話すのは、嫌じゃない。話し方に詰まったとしても、みんな理解してくれているから。でも、初対面の人の前で話すのは苦しい。もしも詰まってしまえば、嫌なことを言われてしまうかもしれないから』。つまりその子は症状に悩むというよりも、周囲の反応に悩んでいるということですよね」

阪本さんの話を聞きながら、ぼくは両親との関係について思い出していた。

耳の聞こえない彼らに対してネガティブな感情が芽生えはじめたのは、小学生になった頃のことだ。それまで「家庭」という小さな世界で生きていたぼくにとって、親の耳が聞こえないことはふつうだった。なかなか話を伝えられなくてもどかしさを覚える瞬間はあったものの、それが自然なことだったのだ。

でも、小学生になり、他の家庭や親子の関係を目にすることが増えた。そしてなかには、聞こえない親がいるぼくのことを「可哀想」だとか「おかしい」などと差別してくる人たちもいた。それからぼくは、親に対してネガティブな思いを抱くようになっていった。

そう、自分のなかにある「ふつう」が悩みに変わったのは、たしかに社会からの反応が一因だった。

そう考えると、APDと診断された人の親がそれを否定するのも、もとをたどれば不寛容な社会に原因があるのかもしれない。