「蝶は素手で捕まえろ」

ある時期まで、私は佐野さんと一緒に走り回った。何度、一緒に地方都市を回ったことだろう。歴史の証人を探し求めて、ひたすら家のドアを叩き続けた。そのころの佐野さんは、簡単に取材を諦めるような人ではなかった。

断られたら次の家。そこもダメならもう一軒。聞き込みは終わらない。古地図と住宅地図を照らし合わせながら、「もう一軒」は延々と続く。しかも、ありきたりの取材では満足しない。

業績や経歴は書物で確認すれば十分だ、何を食って生きてきたのか、誰を愛してきたのか、どでかい失敗話はないか。とにかくそんなことを聞き出すことに血道をあげた。

取材対象者に奇行癖などがあると、ことさら喜んだ。そのことばかりに食いついて、相手が困惑する場面に出くわしたことは一度や二度ではない。

だが、それこそが「佐野ワールド」とも言うべき、実に泥臭い、しかし足音が響くような躍動感を作品に与えていた。

そうやって、いくつかの本を仕上げた。

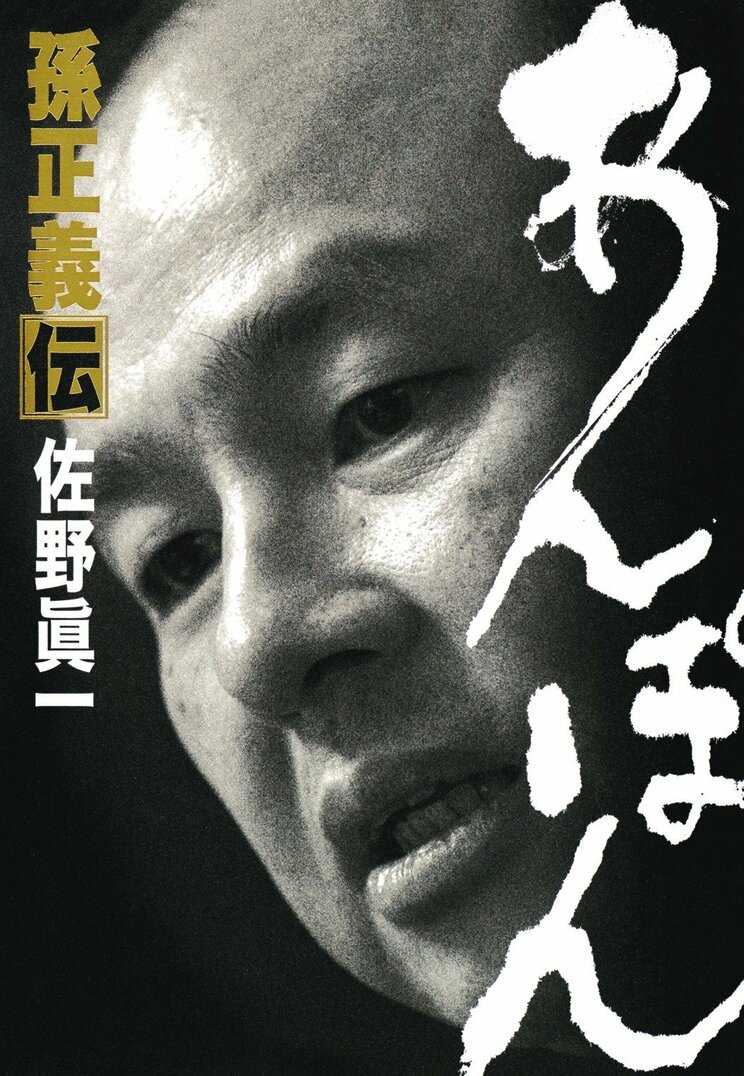

『阿片王 満州の夜と霧』(新潮社)では、戦前に阿片密売を仕切っていた里見甫の生涯を探り、『甘粕正彦 乱心の曠野』(同)で、満州国の「夜の帝王」を追いかけ、『あんぽん 孫正義伝』(小学館)においては飛ぶ鳥落とす勢いだった時代の寵児に迫った。

取材している私も楽しかった。取材の醍醐味を知った。歩いた距離は必ず取材の結果に結びつくのだと信じるようになった。それはいまでも私にとっては信仰のようなものだ。

いつだったか、佐野さんに唐突に問われたことがある。

「安田君、キミならどうやって蝶を捕まえるかい?」

質問の意味を理解できずにいる私に、佐野さんはいたずらっぽい表情を浮かべてこう告げた。

「捕虫網を使っちゃダメなんだ。素手で捕まえるべきなんだよ」

ノンフィクション作家が語るべきは蝶の美しさではなく、自らの指に付着した鱗粉であるべきだ。佐野さんはそう力説した。

だから佐野さんがこだわったのは、スローガンや建前といった「大文字言葉」ではなく、生身の体温が伝わってくる「小文字言葉」だった。切れ者の饒舌よりも、酔っ払いのざれ言に耳を傾ける。そんな人だった。

そんな佐野さんの背中を、私は追いかけてきた。憧れながら。息切れしながら。たまに舌打ちしながら。小さな悪罵をぶつけながら。