1回目の握手:「取材を手伝ってくれないか」

今世紀初めのことだ。私は佐野さんに都内のホテルのラウンジに呼び出された。その頃、私は週刊誌記者を辞めて、フリーランスとして独立したばかりだった。

30代後半にもなって、食っていくのに精いっぱいだった。正直、ライター稼業からの足抜けを考えていた。好きで始めた仕事なのに、その頃は他に仕事がないからと惰性で続けているようなものだった。

そんな私に、しかもほとんど面識のない私に、佐野さんは「取材を手伝ってくれないか」と声をかけてくれたのだ。

それまで、佐野さんとは一度しか会ったことがなかった。

週刊誌記者時代、大手スーパー・ダイエーの経営危機を取材する過程で、佐野さんにコメントを求めた。佐野さんは『カリスマ 中内功とダイエーの戦後』(日経BP社)を刊行したばかりだった。

すでに「ノンフィクションの巨人」と呼ばれていた。剛腕と呼ばれ、緻密と評され、「(本を)出せば売れる」希少なノンフィクション作家だった。

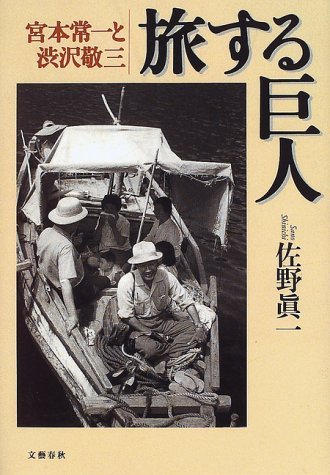

民俗学者・宮本常一の人と業績を描いた『旅する巨人』(文藝春秋)で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞して間もないころでもある。その表情は自信に満ちていた。経験によって蓄積された言葉には重みがあった。それでいながら腰は低く、人懐こい笑顔で、やっつけ仕事ばかりしている週刊誌屋の私と、ていねいに向き合ってくれた。私には、ただひたすら眩しい存在だった。

そんな佐野さんが、大物作家が、私に「手伝ってくれ」と頭を下げてきたのだ。嬉しくないわけがない。きっと、週刊誌時代の私の取材を評価してくれたのだと思った。私は舞い上がった。

後に、それが私の思いあがった勘違いであったことを知る。佐野さんは記者時代の私の取材などまるで覚えていなかった。データマンを必要としていた佐野さんは知り合いのライターに「ヒマそうなやつがいたら教えてくれ」と依頼し、その結果、まさに「ヒマ」を持て余していた私が"選抜"されたに過ぎなかった。

そうとは知らず、高揚した気持ちで「(データマンを)引き受けます」と即答した私に、佐野さんは握手を求めた。力強い握力だったことを覚えている。これが「巨人」の手なんだと思った。この握力が筆力となり、取材対象者を丸裸にしてきたんだ。