脳の「変わりたい力」を最大限活かす

また、可塑性(かそせい)についても思い出しておきましょう。脳には、「思い通りに脳自体をつくることができる・変化させることができる」という性質がありました。これはつまり、シンプルにいえば「勉強をすれば、成果が出る」ということです。

すぐに成績に現れなくても、脳は勉強をすれば変わっていきます。受験勉強が無駄になることは、決してありません。

可塑性という性質のすごいところは、何歳になってもその性質が残ることです。「学ぶのに、遅すぎることはない」というのは気休めではなく、脳科学的な事実なのです。

歴史漫画を読むのは脳科学的に効果がある

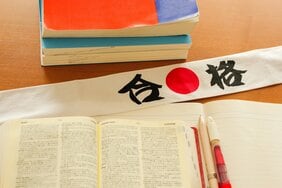

しかし年齢が上がるにつれて、暗記科目はつらくなります。小学生の頃は何の工夫もしなくてもできた暗記が、中学生、高校生になってくると難しくなってきます。そのような場合は、まず簡単なものに取り組み、その後難易度を上げると良いでしょう。

全体像をざっと把握してから、細部に入って行くというイメージです。医学部でも、学生は少なからず、まずは一般の人でもわかるようなやさしい参考書を読んでから、専門書に取りかかります。このようなステップを経ると、覚えやすいからです。歴史漫画を読んでから、歴史の問題を解いてもいいですね。

これは「流暢性効果」といって、「ちょっと知っていると、興味関心が湧く」という現象です。最初に脳に簡単な情報を入れておくことで、その後の類似の情報が理解しやすくなるのです。

昔、古典の勉強として『源氏物語』を頑張って読もうとしたのですが、もう全然頭に入らない。仕方がないので、現代語訳で読んでから原文にあたったら、びっくりするくらい内容が頭に入ってきました。これも流暢性効果のひとつです。

これは英語も同じです。日本語訳の『ハリー・ポッター』を読んでから原書を読んだという方は、「英文が頭の中で勝手に翻訳されて、スラスラ読めた」といっていました。逆に原書から読んだという方は、「9と4分の3番線が出てきたところで挫折した」といっていました(まだ物語の入り口です)。

翻訳を読んでから、漫画を読んでから、映画を見てからなど、とっつきにくそうな本や科目がある場合には、先に他の方法で情報を仕入れておくといいかもしれません。流暢性効果で興味が湧いてきたら、それで終わりにせず原文に当たるという習慣をつけましょう。これで学力は大いに伸びていきます。