ワクワクすると記憶力が高まる脳の仕組み

好奇心が高いと、なぜ成績が良くなるのか。

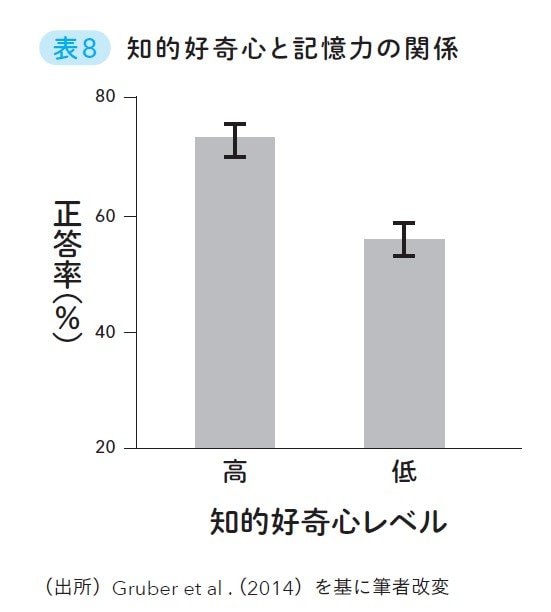

その理由の一つは、好奇心は記憶力を高めるからです。これはグラフからもわかります*1。

好奇心のレベルが高い人は、記憶を担当する脳の中の海馬や、報酬系に関わる領域(腹側被蓋野、側坐核、中脳黒質等)の活動が活発になります。

問いへの正答率も、好奇心のレベルが高かった人の方が高いのです。好奇心が高い人というのは、「〜を知りたい」「〜をしたい」と、ワクワクしながら物事に取り組める人です。このようなワクワク感が記憶力を高めるのです。

注意しなければならないのは、イヤイヤ行う勉強です。ここには「扁桃体」というアーモンド型をした脳の領域が関わってきます(扁桃はアーモンドのことです)。上のイラストのように、記憶を担当する海馬の隣には、ストレスや不安に関わる「扁桃体」という領域があります。

これらは機能的に、しっかりと連携しています。ストレスや不安があると、扁桃体が海馬の活動にマイナスの影響を与えてしまうのです。

感情と記憶力に、密接な相関があるのはそのためです。