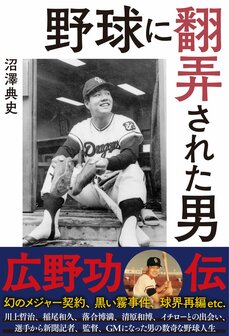

「こいつは、アメリカのドジャースに入れたかもしれない男ですよ」

さて、ここからが交渉の始まりである。広野はタフネゴシエーターとして期待していた父親の第一声を注視した。

しかし、父は「息子をよろしくお願いします」と一言発しただけで、母も同じく低頭平身の様子である。

「いや、親父、中日さんは、まだ僕への指名権を獲得しただけで、もう少し契約金についての交渉をしたほうがいいんじゃ……」

小声で耳打ちする息子を父が制する。

「バカモン。中日さんがせっかく指名してくれたのに、お前、なにを失礼なことを言うか。中日さん、ぜひよろしくお願いします」

父に押された広野は黙るしかなかった。こうして両者の挨拶が終わったのだが、広野の胸中は複雑だった。

へりくだるばかりの父では話にならないと割って入ったのが長兄の孜(つとむ)である。孜は慶應大を卒業したのち、八幡製鉄に入社していた。

さらに、当時部長クラスにまで登りつめていたバリバリのビジネスマンであり、カネ勘定の交渉は慣れたものだった。

身長も180センチ越えの大男。大学卒業から、7年経っていたが彼の肉体は慶應大野球部出身という名残を残していた。

翌日、大学に戻った広野は、東京の支社にいた孜に話をすると、早速兄は担当の田村スカウトと会い、交渉を行った。

「田村さん、親父はこういっていますけど、まだ契約はさせられません。こいつは、アメリカのドジャースに入れたかもしれない男ですよ。まさか、契約金はこのままの条件というわけにはいかないでしょう?」

「いやいや、お兄さん、こればっかりはどうにもなりません。12球団が守っている中で、うちが金額を破るわけにはいきませんよ」

田村が慌てて答えるものの、長兄はなおも食い下がる。

「前の年は5000万円の契約金をもらった選手もいるんでしょう。5分の1はおかしいじゃないですか。何かあるでしょう」

答えに窮した田村は、苦虫を潰したような表情で頭をかくばかり。結局、球団に持ち帰り、翌日に答えを出す約束をした。翌日、田村は条件の内容を報告した。

「お金のことは勘弁してください。その代わり、広野さんが来てくれたら、トレードには出しません。どんな怪我をしても、すぐに引退しても、生涯中日グループが面倒を見ます」

中日は現役時代だけではなく、広野のセカンドキャリアも保障するというのだ。これを広野は呑み、1月21日に契約が成立。広野はドラフト1期生として中日に入団したのだ。

しかし、この約束は早々に反故にされることをこの時の広野は知る由もない――。

文/沼澤典史 写真/Shutterstock