「日本的経営」を体現した藤田イズム

藤田が経営の軸に据えたのは、日本的経営の象徴ともいえる「家族主義」。

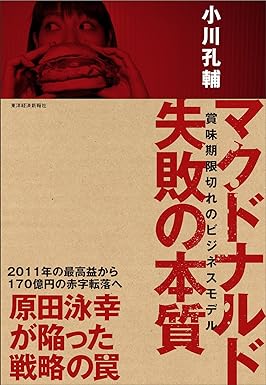

フランチャイズオーナーとの関係構築においては、画一的な契約ではなく、一店舗ごとの事情に合わせたオーダーメイドの契約を結んだ。一説には67通り以上の契約パターンを用意したとも言われている。オーナーとの長期的な信頼関係を重視したのだ(小川孔輔『マクドナルド 失敗の本質』)。

店舗づくりでも、「ファミリー」をキーワードに、家族連れが入りやすい雰囲気づくりを心がけた。マクドナルドの社史を見ると、かつては、バスで子どもたちだけのバースデーパーティーを主催したり、「マックシアター」という子どもに人気の映画を上映する店舗があったりもした(『日本マクドナルド20年のあゆみ 優勝劣敗』)。

今でも郊外の店舗には「プレイランド」が併設されているが、これもその名残だ。

しかし1990年代後半、長引く不況の影響を受け、藤田の経営は陰りを見せ始める。デフレ経済下での価格競争に巻き込まれ、極端に値段を下げた「サンキューセット」などの提供で、ブランドイメージが低下。一時は「デフレの勝者」とまで言われるが、結果的に業績が低迷してしまう。日本全国への拡大路線も仇となり、藤田は2003年、ついに会長の座を去ることとなった。

とはいえ、藤田によって、マクドナルドが日本に根付いたのは間違いない。そしてその背景には、彼がアメリカ的なファストフードの象徴であるマクドナルドを「日本的なもの」として、作り替えようとした取り組みがあったのだ。

原田泳幸による「国際標準化」路線

藤田の後を継いだ原田泳幸は、「日本化」路線からの大胆な転換を打ち出した。アップルコンピュータジャパンの社長でもあった原田は、日本マクドナルドを、「アメリカ化」とも呼ぶべき方向に導こうとした。先の小川は、原田体制での経営を「米国式経営に忠実だ」と著す。

原田が掲げたのは、「スピード」と「利便性」の追求だ。マクドナルドの価値を「スーパーコンビニエンス」と位置づけ、24時間営業や100円マックなど、次々と思い切った施策を打ち出した。

ここからもわかるように、原田の経営においては「合理性」が徹底された。年功序列の撤廃、成果主義の導入に加え、業績不振店の閉鎖をいとわず、オーナーとの関係悪化にも構わなかった。藤田時代は温情主義で成り立っていたフランチャイジーとの関係も、この中で整理されていく。

その甲斐もあって、原田就任後の初期に、マクドナルドの業績は急回復を遂げる。就任から数年後の2007年にはそれまでの最高益を更新するまでになった。

その一方、極端な効率化の中でマクドナルドのブランドイメージは確立されなかった。また、深夜営業による「ファミリー層の離反」もあり、結果として、客足は離れてしまい、業績は再び低迷。効率化を急ぐあまり、人間味が失われてしまったともいえるのかもしれない。藤田時代の「日本的」な側面が、「米国的」なものに変わったのが、原田時代の特徴だった。