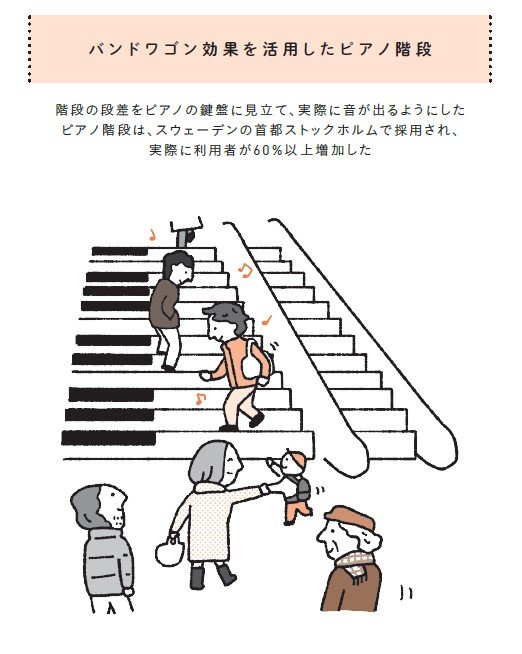

そっとヒジでつつく「ナッジ理論」、歩きたくなるピアノ階段とは?

行動経済学の理論の特徴は実用性に富むことです。人はこう働きかければこういうふうに動くという法則は、じつは社会のさまざまなところで活用されています。

一例をあげましょう。以前、スウェーデンの地下鉄駅でエスカレーター横の階段をピアノの鍵盤のデザインにして、踏むと実際に音階が出るようにしたところ、エスカレーターをやめて階段を使う人が60%以上増えました。

これは「人は楽しいことがあるなら、行動を変えるのでは?」という発想から、健康づくりの一環にもなるよう、階段の利用率を上げるための実験でした。

このピアノ階段はいまでは世界各地で見られるようになりました。これなどは多くの人が興味を示すものに「自分も」と乗ってしまうバンドワゴン効果(同調効果)の活用事例です。

このように行動経済学の特性を活かして人々の行動をよりよく導くこと「ナッジ」といいます。

ナッジとは「そっとヒジでつつく」という意味の英語で、強制ではなく、さりげなく巧みに人々を好ましい方向へさしむける手法です。

ここからは、行動経済学を社会に活かす有効な手立てである「ナッジ理論」について見ていきましょう。