世界で最も強烈に「買わない」という意思を示すバフェット

東京市場はいま、夢に酔っている。憲政史上初の女性総理大臣が誕生し、外交舞台で鮮烈な笑顔を振りまき、拉致被害者家族にも力強い言葉を投げかけ、国民全体が共鳴し、希望という名の熱に浮かされている。

就任後わずか数週間で日経平均は7,000円超の暴騰、為替は約7円の円安が一気に進み、街の空気はバブル期の再来を思わせるほどだ。

メディアは絶賛に次ぐ絶賛、世論調査は歴史的高水準、批判は封じられ、「日本は変わる」という甘い言葉を国民が許容し、期待という最も残酷な錯覚に身を委ねている。

主要ニュース番組は来日トランプ大統領の来日期間中に「日経平均5万円突破」を大写しにし、政府はそれを外交成果の象徴として見せつけた。だが、そこに映っていたのは繁栄の証ではなく、外資マネーに資産価格の首根っこを握られた国家の姿に他ならない。

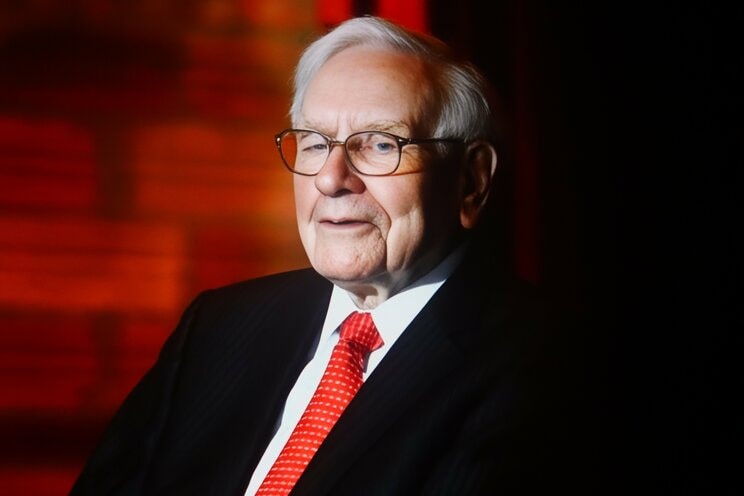

しかし、夢に溺れた瞬間こそ、相場は最も危険だ。そんな中、ただ一人、醒めた目をしている男がいる。ウォーレン・バフェットだ。

彼が率いるバークシャー・ハサウェイは12四半期連続で純売却、累計500〜600億ドル規模の売り越し。現金と短期国債は1,700億ドル超という、半世紀に及ぶキャリアで最大のキャッシュポジションとなった。つまり彼は世界で最も強烈に「買わない」という意思を示している。

リスク資産の期待収益をいまは素直に上回ってしまう確実な利回りが手の届くところにある。それが現金と短期国債だ。「割安ではないから買わない」という彼の哲学は単純だが、逆境ほど効く。バフェットは割安を好むのではない、割安以外を拒むのだ。

一方で日本株は割安どころか、期待という麻酔で高値圏に担ぎ上げられてしまっている。防衛費の恒久財源は霞に包まれ、増税か国債か特別会計か、いずれにせよ家計の将来可処分所得を削る方向に収束する。

家計の苦しみの上に成り立つ税収を成功と誤認した日本政府

円安は輸入価格の見えない増税となって庶民の生活を静かに削り取り、実質賃金は統計の言い回しを駆使してもなお力強さに欠ける。

企業物価の上昇は名目賃上げ率を先回りし、価格転嫁の遅れが中小のキャッシュフローを圧迫する。そして消費は弱いのに株だけが元気という歪な光景が拡大するほど、熱狂の根が浅いことを示してしまう。

ここで政府は税収増の幻に酔っている。輸出大企業だけが享受した円安の果実に依存し、当初予算から大幅に補正してなお、それを上回る税収が3年連続で生じてしまった。累計で約6兆円超に達する。この「想定外の果実」を前提に、社会保障も防衛も賃上げも「何とかなる」と高を括りはじめたのである。

家計の苦しみの上に成り立つ税収を成功と誤認し、その甘い汁を吸い続けたいがために、円安容認の誘惑から抜け出せない。結局のところ、それは将来世代からの前借りにすぎない。為替の追い風が止めば、財源は霧散し、裸の脆弱さが露呈する。