困難を抱える人を型にはめたのであればそれは「悪」

実際に起きた数々の事件を取材して、映画を撮ってきた小林監督は、渡邊被告の「罪」をどのように見たのだろうか。

小林監督は、少し考えて言った。

「世間で言われているような『男女の話』じゃないと思うんです。彼女のマニュアルに出てくる『ギバーおぢ』になるのは、精神的、経済的、社会的に困難を抱えている人だと思う。

そうでもない限り、自分の生活もすべてなげうって貢いでしまう『ギバーおぢ』にはならないのでは」

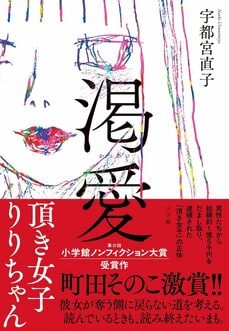

渡邊被告はマニュアルの中で「ギバーおぢ」について「モテない、もしくは非常に奥手であり、おとなしいといった特性を持っている」と定義し、「自分より他人の心配、困っている女のコがいたら助けたい、お金が減るけどこのコが助かるならうれしい、そして自分が救ってあげたい」と考える男性のことだとも明かしている。

「これは男女の問題ということではないと私は考えています。弱い立場にある、困難を抱えている人を型にはめる方法を流布したのであれば、それは悪だというのが私の目線です」「頂き女子」と「おぢ」という言葉があまりにも広がったからか、私もこの事件は、「男女の問題」だと捉えていた。だが、小林監督は「それは違う」と言う。

「男性が流されてとか、女性が騙されるとか、そういう話ではなく、困難を抱えている人を巧妙に狙う手口を『ギバーおぢ』と言い換えて罪悪感を減らすっていう、極めて悪質なものだと思います。老若男女に該当する、あのマニュアルはそういうものだと思っています。だからこそ悪だと私は考えます」

事件の背景には「コミュニケーション不足があった」、とも小林監督は指摘する。

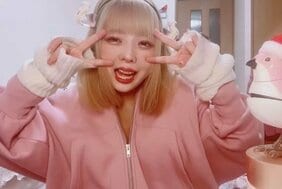

「日本はもともと、コミュニケーション教育が著しく不足していると感じるんです。そうした環境下でホストクラブって、コミュニケーションの〝省略〟ができる場所なんじゃないかと思うんですよね。褒めてもらえるとか持ち上げてもらえるとかって、本来はコミュニケーションを丁寧に重ねた上で得られる〝成果報酬〟だと思うんですけれども、ホストクラブではお金を出せばそれをすっ飛ばして〝成果〟がもらえる。被害者がりりちゃんに求めたものも、コミュニケーションの努力を飛ばして手に入る恋愛という成果です。

りりちゃん本人も、家庭内や社会において、期待したようなコミュニケーションをうまく取ることができなかったと思うし、そこにホストという『コミュニケーションの省略』を武器としている人が入り込んだのだと思います。世の中には、コミュニケーションを省略して、そこに入り込むことで生き延びていく人たちがいると私は思っています」

小林監督は続ける。

「面会の最後に、渡邊さんに『どんな映画にしてほしい?』と聞いたんです。そうしたら、『地獄を見せてほしい』と言ったんです。すごく自分の見せ方がうまいコだなと。……それがとても印象に残っています」

だが、映画化の計画は頓挫した。