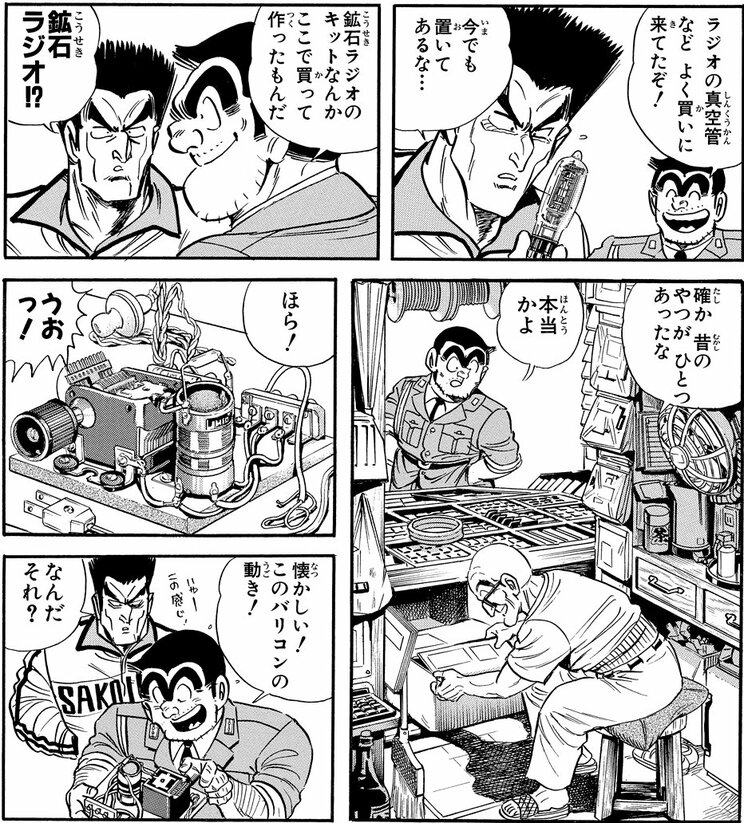

「「闇に流れる声」の巻」(ジャンプ・コミックス第172巻収録)

今回は、両さんがマイラジオ放送局を立ち上げるお話をお届けする。

ラジオ放送は、19世紀に登場した有線・無線による電気的通信の発達を経て20世紀初頭に誕生した、史上初の不特定多数に向けてタイムラグなしで発信できる電子的マスメディアだ。20世紀半ばにテレビが普及し出すまでは、ラジオは最新のメディアであり続け、そして現代まで生き残っている。

『こち亀』作者の秋本治先生が青春時代を過ごした1960年代末~1970年代は、ラジオの「深夜放送」文化が一気に花開いた時代だ。

パーソナリティーが局所属のアナウンサーからフォークやロックのミュージシャン、お笑いタレントへと代わり、1980年代になるとアイドルたちも大量に投入されていった。そしてリスナーからのハガキ投稿が、番組構成上欠かせない要素となっていた。

リスナーの声がパーソナリティーの声を通じて全国に発信されることで、ラジオはテレビとは異なる「若者にとってもっともリアルなメディア」になったのだ。

また、1980年代になると民営の新たなFM局が次々と開局し、国内外の音楽を流すマニアックな音楽専門番組が放送された。FM局はそれまでのAM局よりも受信可能な範囲が狭いが音質にすぐれており、音楽放送にはうってつけだったのだ。

現在でも仕事中はずっとラジオをつけているという秋本先生は、このようなラジオ全盛期を経験してきたこともあって、ラジオというメディアへの思い入れがとても強いのだろう。その愛着が滲み出している本作の終盤は、『こち亀』としてはいささか異色の展開を見せる。ぜひじっくりと味わってほしい。

なお、『こち亀』には、本作以外にもラジオ関連のエピソードが山ほど!

両さんがラジオ番組のちびっこ電話相談室での歯に衣帰せぬトークで人気者になる「ラジオでコンニチハ!?の巻」(ジャンプ・コミックス第81巻収録)、両さんが第二次世界大戦後から続く秋葉原のラジオの部品屋を訪ねる「両さんの秋葉原(アキバ)案内の巻」(ジャンプ・コミックス第100巻収録)、大原部長がローカルFM局でパーソナリティーを務める「DJ部長の巻」(ジャンプ・コミックス第178巻収録)、両さんが古い短波ラジオを修理するためにラジオマニアの弟・金次郎を訪ねる「おれたち電波ハンターの巻」(ジャンプ・コミックス第185巻収録)、署のケーブルテレビの番組に、両さんがラジオ番組で張り合う「TV(テレビ)レポーターの巻」(ジャンプ・コミックス第198巻収録)……。

気になったタイトルがあったら、ぜひ一読を!!

それでは次のページから、両さんが自分のラジオ局を開設すべく奮闘を繰り広げるお話をお楽しみください!!