神雷部隊への志願

1944(昭和19)年8月。打つ手をなくした日本海軍は敵艦隊攻撃の特別攻撃機「桜花」の開発に着手する。

奇しくもB-29に初めて「屠龍」が体当たりしたのと同じ月に試作機の開発が始まったのだ。そして着手から、わずか約2カ月で「桜花」は完成した。

同年10月、「桜花」を運用する部隊「第七二一海軍航空隊」はこうして創設される。

戦局を打開する起死回生の任務を担う、その部隊は軍内部でも極秘扱いで、通称「神雷部隊」と呼ばれた。

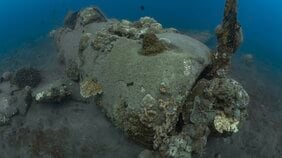

「桜花」は機首部に爆弾を搭載した全長6メートルほどの小さな“特攻専門”の航空機だった。

機体の左右に小さな翼を持つが、自力で離着陸するためのエンジンは搭載されておらず、一式陸上攻撃機(一式陸攻)など大型の機体に固定されて運ばれ、目的地の上空で切り離された後、固形ロケット燃料を噴射させて加速。滑空しながら敵軍艦に体当たりすることを目的に開発、製造された。

つまり、「桜花」は上空で切り離されると、操縦者には機体もろとも特攻するしか道は残されていなかった。

第二次世界大戦末期に実戦に投入され、終戦まで計755機が製造され、操縦士55人が特攻で戦死した――と記録されている。

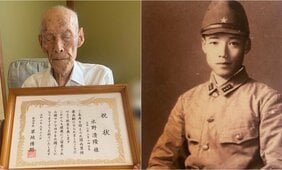

野口が予備学生を指導する操縦教官に就いてから数カ月が過ぎようとしていたころのことだ。

「神雷部隊ができるらしい、という話は聞いていました。しばらくして基地の上官に呼ばれ、『このなかに志願者はいるか。行きたい者は、この紙に丸を書いて出しなさい』と一枚の志願書を手渡されました」

このとき、野口は神雷部隊が「桜花」を使った特攻隊である、ということまでは知らなかったという。

ただ、教官はこう続けた。

「この部隊へ入ったら最後、もう戻ってはこれない……と。そして、『両親はそろっているか、兄弟はいるか、長男はだめだぞ』など家族についていろいろと確認されました」

そんな“ただ事ではない事態”を想像させる上官の言葉を察し、「志願すること」を迷い、ためらわなかったのだろうか?

野口は毅然とこう言った。

「迷いはなかったです。私には両親もいましたし、長男でもないし……。同期の友人と相談し、『一緒に行こうか』と決めて志願書に『丸』を書いて提出しました。私にとって、それはごく自然の選択でした」

野口と同期の親友。2人は特攻隊を志願した。