ひきこもりとは対極な救急の現場

消防学校に入ると、さらに厳しい生活が待っていた。

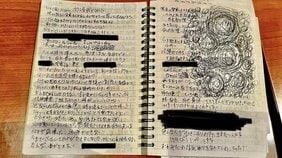

「何年間も人と会うのも嫌だみたいなメンタリティだったので、ちょっと回復してきたとはいえ、慣れるまできつかったですね。数人が同部屋で、みんな一緒に寝て、一緒に起きて、一緒に飯食って、一緒に風呂入って、一緒に走って。1人でも遅れれば全員連帯責任で腕立てとかやらされて。

1人のミスが全員を危険にさらすから、みんなでフォローしあって、自分勝手なことなんてできない。辞める奴は数日で辞めてましたね」

消防学校を卒業した後は消防署に配属された。求められるのは肉体的な強さ、精神的な強さに加えて、現場で即断即決して、連携して動くことだという。詳しく聞けば聞くほど、ひきこもっていたときとは対極な世界だ。

「入った当初は何とか耐えていた感じですけど、現場でいろいろ経験して強くなったと思いますね。人の死に直面する機会も、一般的な社会人よりは多いですから。

一番辛いのは子どもの現場ですね。

そういう人間の極限状態を何度も見ているうちに、もう些細なことには動じなくなりました。鈍感になったというか、ずるくなりましたよね」

強くなった今の自分の目には、ひきこもっていた当時の自分はどう見えるのか。改めて聞いてみると、高田さんはしばらく考えてこう答える。

「当時は今みたいな強さも要領のよさもなかったから、嫌なことがあっても考えないようにするとか、別なことでストレスを発散するとか、うまくできなくて。

でも、ある程度我慢できちゃったから、自分が傷ついていることにも気付かなくて、いきなり爆発したみたいな感じなんですかね。正直、今でもよくわからないんです」

ひきこもっていた期間は必要な時間だったかと聞くと、「避けて通れなかった」と高田さんは断言する。

「あの繊細なまま社会に出たとしても、どこかで潰れていたでしょうね。でも、ひきこもった過去は黒歴史じゃなくて、そんな繊細でやさしい時期もあったんだなとむしろ誇りに思っているんです。哲学者で作家の中島義道さんが書いた『カイン』という本の受け売りなんですけど」