言葉数の少なさから見えてくる心情

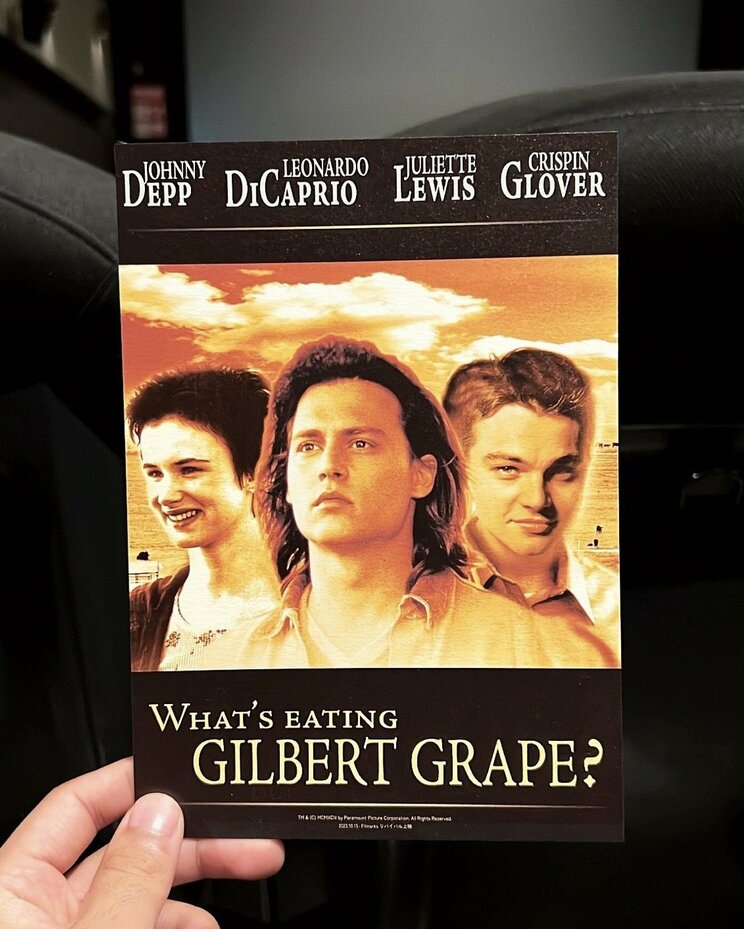

ジョニー・デップとレオナルド・ディカプリオという豪華キャストの並びだけを見て、「イケおじふたりのクールな作品」と思いきや、当たり前だが30年前のディカプリオはまだ10代だった。

しかもこの作品で知的障害を持つという、難易度の高い役柄を見事演じきり、アカデミー助演男優賞にノミネートされた。一躍スター街道を歩むこととなる、最初のターニングポイントが本作なのだという。

ジョニーデップの控えめで爽やかな演技と、ディカプリオの無邪気で嫌味のない演技は相対しているようで、どちらも奥底に似たような鬱屈を秘めているのが透けて見えた。そのため、だんだんと「このふたりは本当の兄弟なのではないか」と思うほど惹きつけられた。

彼らの鬱屈は家族が抱える鬱屈であり、この町に漂う空気そのものだった。

近くにできた大型スーパーの影響で、ギルバートが働く食料品店の客足は遠く。友人のタッカー(ジョン・C・ライリー)は、今度町にやって来るファストフード店で働くことが夢だと語る。

ときに恐ろしくなるほど何もない、まるでコピー&ペーストしたような町の暮らしは、日本にいる自分にとっても身近なモチーフとして共感できた。

そんな町にたまたま辿り着いたベッキーと、次第に心を寄せ合うギルバート。

このふたりの会話を見ていると、極めて言葉数が少ないことに気づいた。

燃え上がるような劇的な展開はなく、無駄のない言葉選びや行間には、等身大のふたりの心情を想像させる余白があり、なんとも心地いい。

家族愛が強いギルバートは、ベッキーのような自由を手に入れられない。一方ベッキーもまた、渡り鳥ならではの悩みを抱えている。

内に隠していた感情が徐々にあらわになってゆくクレッシェンドのような展開に、それまでの余白の多い淡々とした展開はこのためだったのかと、見ていて思わず感情が乗った。