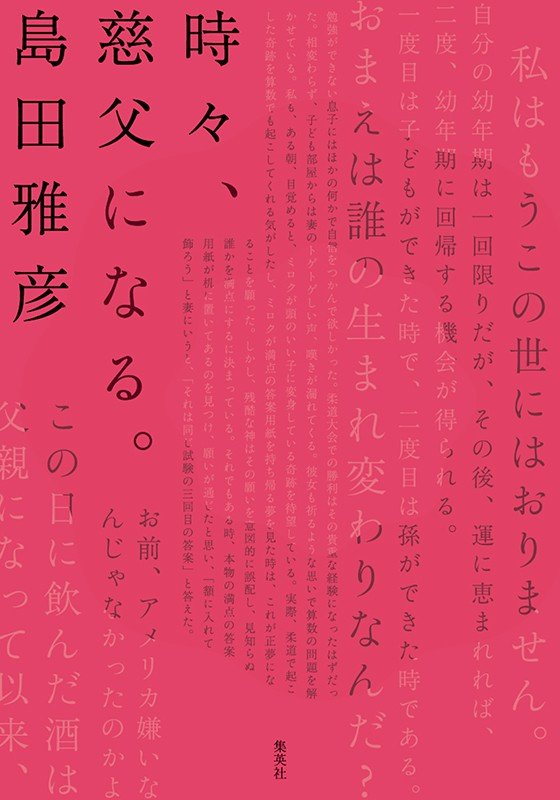

著者:島田 雅彦

定価:2,310円(10%税込)

現代の父性と母性をめぐって

――この度、島田さんが『君が異端だった頃』の続編となる新刊『時々、慈父になる。』を刊行されました。前作同様、自伝的小説なのですが、今作は語り手の「私」とその息子「ミロク」との関わりを中心に、父であることを問い直す作品となっています。金原さんも昨年刊行された『デクリネゾン』や最新作『腹を空かせた勇者ども』など、母と子どもの関係性を小説の軸に置いた物語が続いていますね。まずはお二人が母娘/父子を描くことで何を映し出そうとしているのかをお聞きしたいと思います。島田さんは金原さんの近作をどのように受け止めていらっしゃいますか。

島田 母娘の関係性に着目すれば、『デクリネゾン』は従来の母親像に対する果敢な異議申し立てとして読むことができる小説だと思います。「ママを解放せよ」というメッセージを作品から受け取りました。この作品では、主人公、あるいは彼女の周囲にいる既婚者の友人が積極的に恋愛をしていますが、最近は芸能界に限らず、誰かが不倫に手を染めると凄まじい勢いで炎上します。いつからこんな潔癖症になったのかと思いますが、過剰に品行方正になり、恋愛忌避に向かっている気がしないでもない。その傾向は特に若い男子と主婦において顕著かと。でも、実際、恋愛ほどクリエイティヴな営みはありません。文化や知性を育み、鍛える恋愛の潜在的力を信じていいと思うし、「男女共同参画」を謳う以上はもっと自由恋愛が盛んにならなければならない。その意味で金原さんの作品は今回に限らず支持しています。

金原 ありがとうございます。そう読んでいただけると嬉しいです。あの作品はどちらかというと「最近割と家族とか母親とかこんな感じになってるよね」という実感をありのままに書いたものでした。だから結果的にそのようなメッセージを受け取れる小説になったのだとしたら、願ったり叶ったりですね。女性の解放を目指す動きはずっと前から起きているし、それらの積み重ねで多くのことが少しずつではありますが変化してきました。私はその最先端の部分、そしてこれからどうなっていくかという予想を含めて書いていきたいと以前から考えていて。島田さんのお話を聞いて、ちょっとは達成できたのかなと思えました。

島田 僕も今回、父小説を書きましたが、父性はとりわけ変化が求められているものだと思います。現代にあっても家父長や父権の亡霊は社会に残存していて、それが女性蔑視やLGBTQ差別の源泉になっている。この傾向は、もはや保守とすら呼べず、差別主義、排他主義でしかない。小金持ちの親父がネトウヨ化し、反知性主義に向かい、頑迷に迷信に縋り付いている醜態を見るにつけ、あんな奴らと一緒くたにされてたまるかと思います。そろそろ誰かが家父長の亡霊を退治するゴーストバスターにならなければならない。そんな思いがこの『時々、慈父になる。』執筆の動機にありました。

金原 島田さんがご自分にとっての「理想的な父」像を掴むために模索を続けてきたというのはすごいことだと思います。島田さんってもっと適当な方だと思っていたので、拝読して、父となるにあたってこんなに多くのことを考えていらしたんだって驚かされたというか(笑)。特に、前半のまだミロクくんが生まれたばかりの頃に父としての自覚が芽生えるあたりでは、男性の育児に対する意識のありようについて気づかされることがたくさんありました。実は私の旦那も父親像を強固に作り上げようとしていた人で、子どもが生まれた頃にルソー全集を買って読み始めたんです。今そこにいる赤ん坊と向き合うより、育児とは、子どもとは、と思考するところから入る、という回りくどいアプローチをしていて、私は苛々してました(笑)。

島田 孤児院に入れようとか言い出さなかった?

金原 それはなかったです(笑)。でも、やっぱり父親は母親よりも子どもへのスタート位置が遠いせいなのか、頭から育児に向かっていくことに新鮮な驚きを感じました。

島田 父親も子育てへの参加を通じて、母性的なるものを身につけられるんですよ。確かに母親のほうが子どもたちと距離が近いから、より大きな影響力を持つがゆえ、育児の面では多くの苦労と悩みを背負う。父親はその負担を必ずしも軽減できないにせよ、育児や教育に参加すれば、子への慈しみは自ずと湧いてくる。母性神話は母が独占するものでもなく、父親も経験を通じ、頭で母性を獲得できると実感しました。

結局、父性は一種のイデオロギーに過ぎません。自らが信奉する思想だったり、社会が作り出した価値観、あるいは単なる迷信でしかない。だから割とすぐにぶっ壊せる。イデオロギー闘争の敗北者は惨めに用済み宣言され、主役の座を降りなければならない。それに対して、母性というのはもうちょっと情緒的なものが入ってくる。無意識に由来している部分も大きい。父性と違って、母性そのものを否定したりリニューアルすることは簡単にはいきません。

父と息子や母と娘の対立が文学のメインテーマであり続けるのはここに理由があると思います。最近だと毒親について書かれた小説もよく見られますが、あれは母性との闘いの熾烈な記録でもある。一方で父性との闘いの記録は珍しくなった。「近代」と呼ばれる大きな物語が成立する時代にはそこそこ流行ったけど、今じゃほとんど見かけない。あるとすれば、老いた父親が情弱な環境のなかでネトウヨになるみたいな、その程度の壊れ方。つまり、母性は恒久的に存在し続けるけど、父性は時代とともに廃れるものなんです。まさに前の大戦での敗北がいい例です。戦争に駆り立てた権威主義的父性が完全に否定され、代わりに小津安二郎の映画に出てくるような慈父が登場した。妻や娘の抵抗に右往左往する父親像です。もちろん父と息子の対立は伝統的にありました。その場合は父という存在が与える影響への不安、恐怖がその背景にあったわけです。それがオイディプス的経験につながるんですが、日本の場合はそれも希薄だった。イデオロギー的に弱いから、父殺しをするまでもなかったということです。勝手に自滅してくれるからね(笑)。

金原 確かにかつてロシアやヨーロッパの文学で見られた強烈な父親像というものは日本には見受けられませんね。母性というものには、否が応でもそれなりに社会的な理想像があって、それは個人にも無意識的に内面化されてしまうものです。私自身は内面化されてしまった理想からの逸脱、そして新たな母性の獲得といったところでかなり逡巡した自覚がありますが、それはもはやできあがった類型があるからできることで、父性に関してはそれが常に更新され続ける、というよりも常に打ち消され続けている。だからこそ父親像を想像でなんとでもすることが可能だったわけですね。

島田 そうそう。「厳父」も「慈父」も想像の産物です。父と子の対立を要請することも、潔く敗北して表舞台から去ることも自由自在なのです。さまざまな父親像を模索し、母親的な役割を補完的に果たしながら子どもの未来について思いを馳せる、慈しみ深い存在としての慈父あたりが一番収まりがいいのではないか、という結論に達した。

金原 なるほど。確かに『時々、慈父になる。』を読んでいると、島田さんが頭で考えて父としての経験を積むのと同時に、母的な情緒をもってミロクくんに接しているのがわかりますね。それはもしかしたら作家だからこそできることなのかもしれません。

島田 作家は家にいることが多いですからね。子どもが小さい頃は、父親レッスンを自分でしている感覚は確かにあったし、世のなかの父親像ってどうなっているのか知りたくてあちこち行きました。択捉では、大草原の小さな家みたいな住居で生活している人に頼んでホームステイをさせてもらったし、イタリアのいい加減な父親とも親しくなったりしてね。父親像のコレクションしていたわけですね。