ディレクターズカット版の意義と闇

1997年の『もののけ姫』と『タイタニック』に抜かれるまでは配給収入歴代1位を誇っていた『E.T.』(1982)ですが、公開から20年を迎えた2002年に特別版が製作されます。

先駆けること5年前には、20周年を迎えた『スター・ウォーズ』(1977)が公開当時表現できなかった“理想の形”を、すごい勢いで台頭してきたCGを筆頭とするデジタル技術で作り直し、<特別篇>として上映——。ジェームズ・キャメロンが『アビス』(1989)や『エイリアン2』(1986)で、リュック・ベッソンは『グレート・ブルー』(1988)や『レオン』(1994)で、最初の劇場公開版とは違う再編集を加え、オミットした場面を追加。

監督は満足を追求し、出資者は再上映やビデオグラムにおける新たな価値を見出すことで利害が一致して、この“ディレクターズカット”版が大流行するんだけど、上記4本やこれまたディレクターズカットの嚆矢である『ブレードランナー』(1982)のように、何度も擦るように見返すまでに好きな映画でないと、元ヴァージョンとどこが違うのかさっぱりわからなかったり、劇場公開時にオミットするには理由があったのねと納得せざるをえなかったりと、すべてがうまくいったわけではございません。

『スター・ウォーズ』第1作目『新たなる希望』でも、技術的な限界を感じさせる合成の馴染みの悪さを「ホントはこうしたかったんだもんねー!」と、修正するだけでは満足せずに、3DCGで撮影当時には絶対できないようなキャメラワークで反乱軍の宇宙戦闘機を動かしたり、卑劣な恫喝をしかけてくる賞金稼ぎを問答無用で射殺するハン・ソロのならず者感を緩和させるために、相手がわずかの間合いで先に撃ってくるように映像を加工してそもそもの内容を変えてしまったり、そんなこと20年前には思いついてもいなかったような直しを施すようになるのです。

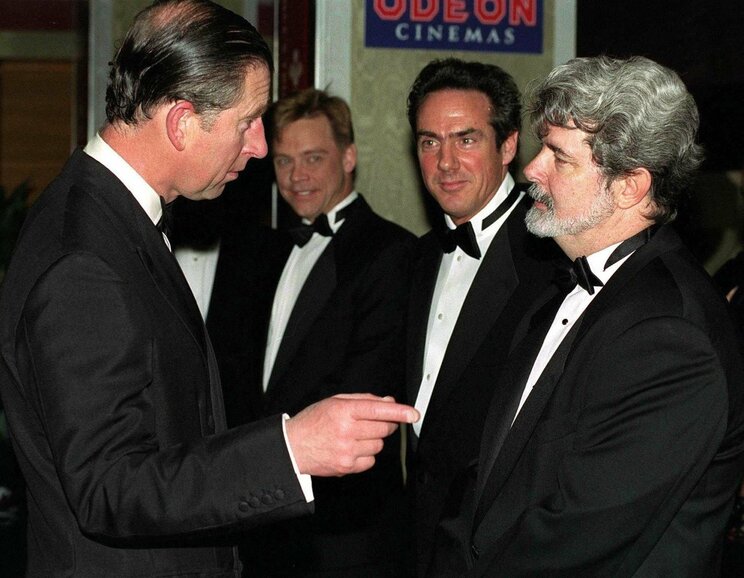

©Sipa Press/amanaimages

かくして究極の後出しジャンケンは数多のフィルムメイカーに変な刺激を与えてしまい、スピルバーグもその波を思いっきり受けることになります。もっともスピルバーグは『未知との遭遇』(1977)の公開後に、やむをえずオミットした場面や予算の関係で撮影されなかった場面を編集した『特別篇』を3年後の1980年に公開しています。マザーシップの内部が詳らかになり、そこが話題の中心でしたが、これは映画会社から予算を獲得するための交換条件で、かなり細かく編集も直しているので“隙あらば直したい監督病”に取り憑かれた先駆けだったのかもしれません。

ところが2002年に公開された『E.T.20周年アニバーサリー特別版』(2002)、ホントはこうしたかった的な場面を直すついでに、アニマトロニクスで動かしてきた宇宙人を部分的に3DCGに置き換えて、『ジュラシック・パーク』(1993)以降のデジタル技術全開で生命感をこれでもかと与えてしまい、それほど気にならなかった、というか当時はこれでもう十分だろうと製作サイドも観客サイドも納得してきたであろうアニマトロニクスそのまんまのカットの違和感が逆に気になり出して、20年ずっとかかっていた魔法が瞬時に解けてしまったり、とまあ、完全に蛇足です。