悪意のないフリーライダー

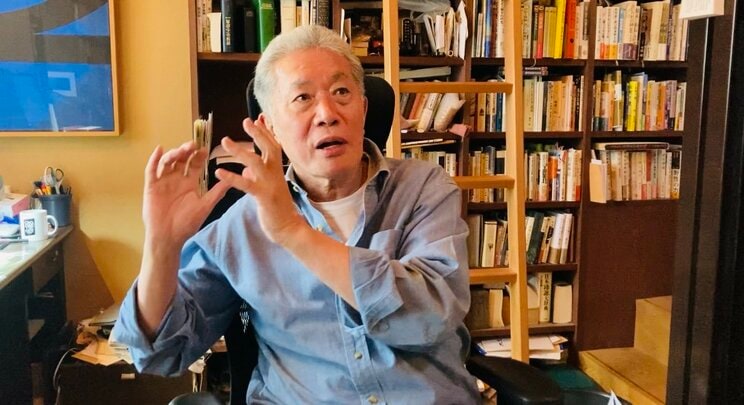

内田 トップダウンの組織の一番いけないところは、「トップが全知全能である」ということが前提になっていることですね。この人たちがマネジメントをしようとすると、定期的にブルシットジョブを発令することになる。しなくてもいい仕事を発令して、部下が全員それに従うのを見て、トップダウン組織がきちんと機能しているかどうか確認する。

今の文部科学省だって、自分たちが教育行政をグリップできないということはよくわかっている。にもかかわらず自分たちは組織のトップにいるんだと、教育行政の政策決定をしていることを確認しようとして、やらなくてもいいことばかり指示してくる。それによって日本の教育現場がますます疲弊してゆく。疲弊すれば教育が荒れてくる。それを何とかしようとさらに新たなどうでもいいジョブを発令して、現場はさらに疲弊する……そういう悪循環になっている。

李 トップに立つ人間が無意味なことをやらせると、無意味であるがゆえに、指示を出された方もはっきりわかるじゃないですか。そうするとちゃんとやらない人が出てきて、上がまた言うことをきかせようとして、事態がエスカレートしていく。

「フリーライダー」の問題でいうと、何かを共有するときにフリーライダーって生じざるを得なくて、それを取り締まるコストのほうがあまりにも高すぎる。

内田 たいへんなコストがかかるんです。

李 一人ひとりの一挙手一投足をチェックするとか、されている方も作業は捗らないし、生産性も上がらない。もちろんフリーライドする人ばかりだと、資源が枯渇してしまう「共有地の悲劇」が起こりますから、そこは財産の性質を見極めないといけない。

たとえば、僕がビートルズのレコードを買って自分で好きな時に聞ける。これは「私有財産」ですけど、そこで友だちが来て一緒に聞くって、ある意味では窃盗じゃないですけど、でも別にフリーライドしてもビートルズは怒らない。

内田 それは窃盗とは言わないですね。一緒に聞いて、「このハモりはいいね」「セブンスだよね」とか言い合えば音楽から享受できる愉悦の量は増えるわけです。愉悦が増加するんですから、何も盗んでいない。

李 そうですね。共有するからこそ生まれる価値とかイノベーションって絶対あって、「フリーライドを許さない」としてしまうと、たとえば「友だちの家でビートルズを聞いてミュージシャンを目指しました」みたいな人がいなくなるから、本当によくない。

とはいえ、「レコードを全部無料で配布しろ」って、そこまでいくとやりすぎになる。その間の「いい塩梅」というのが現実に働いているわけで、「コモンはフリーライダーを生んでけしからん」「財産は全部私有にすべきだ」という議論は、どちらもナンセンスなんですよね。

内田 それはなぜかというと、フリーライダーがいる一方に「オーバーアチーバー」という存在がいるからです。集団に寄生している人たちがいる一方に、給料分以上働き、自分のジョブ・デスクリプションに指定されていない仕事までさくさく片付けてしまう人がいる。それがオーバーアチーバーです。フリーライダーを探して、処罰する管理コストがあったら、オーバーアチーバーが気分よく働いてもらえる環境の整備に資源を投じる方が圧倒的に費用対効果がいい。