「世代の分断」を生むマイナカード

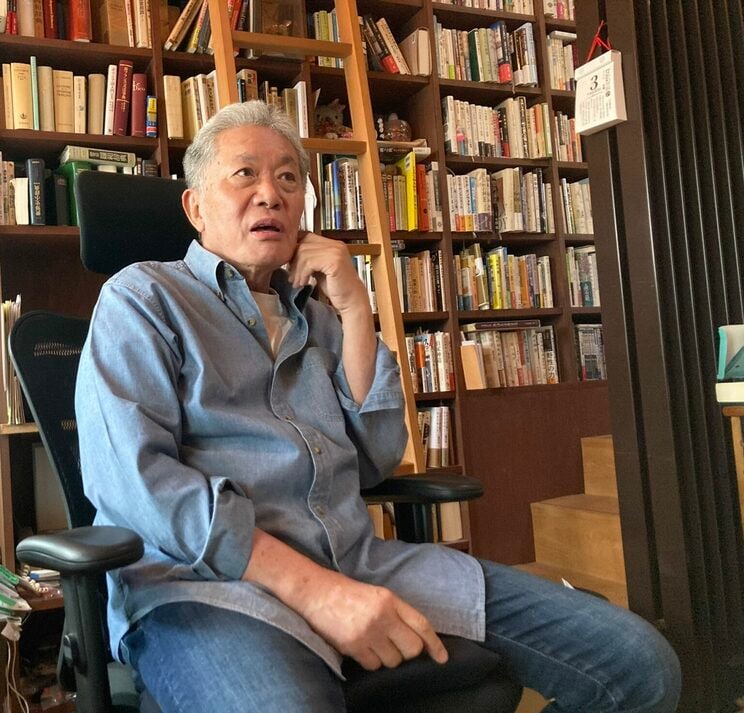

内田 この間、河野太郎がぽろっと言っていましたけども、要するに「個人の資産状況を知りたい」わけですよね。日本には1400兆円と言われる個人金融資産が眠っているわけで、それをどうやって掘り起こすのかということが彼らの考えらしい。

だから、一人ひとりの財布の中身を知りたい、と。それ、動機としてあまりに「せこい」と思うんですよ。そんな貧相な目的のためだと、仮に中に賢い人がいたとしても、「イノベーションをやろう」という気にならないんじゃないですかね。目的が国民監視とか、国民のビッグデータをつくって国民を管理しようとか、税金をもっと取ろうとか……。

李 本来、現代のテクノロジーって「透明性を確保する」ということが実現可能な技術なんですけど、一人ひとりの資産状況を透明化するとか国民の一挙手一投足を透明化することも使えてしまう。本当は逆で、政府の審議とか予算を透明化するということこそ大事になります。

もう一つ、デジタル庁の問題で考えるのは、マイナンバーカードの騒動です。健康保険証を紙に戻す、戻さないで、分断が生まれている。新しいテクノロジーについていけない高齢者の方々が多くて、そこで「紙の保険証に戻してほしい」というような要望が出たとしても、若い人たちから「デジタル化を妨害している老害」のように言われてしまう。本当はそのような断絶を埋めるために、テクノロジーを使うはずなのですが。

内田 そうですね。オードリー・タンさんなどは、デジタル弱者を基準にして、「弱者を取りこぼさないように」という形でのテクノロジーの進化を考えていますね。これはすばらしいと思います。知識や情報の多寡で国民を分断したり、「ついてこられない者は不便を甘受することになるが、それは自己責任だ」といった進め方は本当によくないと思います。

日本のこの30年ぐらいの統治の劣化というのは、たしかにおっしゃる通り「透明性が欠けている」ことが原因だと思うんです。政策決定について、誰がどういうふうに関わっていて、何を求めて、どういうような成果を求め、どういう基準でその成否を判定するのか、それが全くわからない。ヴィジョンもないし、数値目標もないし、事後検証も、何もない。

統治機構における「意思決定システム」がどう機能しているのかを透明化していくことは最優先だと思うんです。その信頼性がないと、台湾のような「デジタル化」はできない気がしますね。

李 そうですね。オードリー・タンが台湾での実践を振り返って、釘を刺しているんですけど、「この試みが成功したのは最新のテクノロジーを入れたからではない。前提として市民と政府の間に信頼関係があったからだ」と。台湾ではある程度の個人情報を政府に預けても、「きっと自分たちのために使ってくれるだろう」という信頼があったから成功したのであって、「じゃあ日本でも」という簡単な話ではありません。