大阪・関西万博でも話題になった「カスハラ」

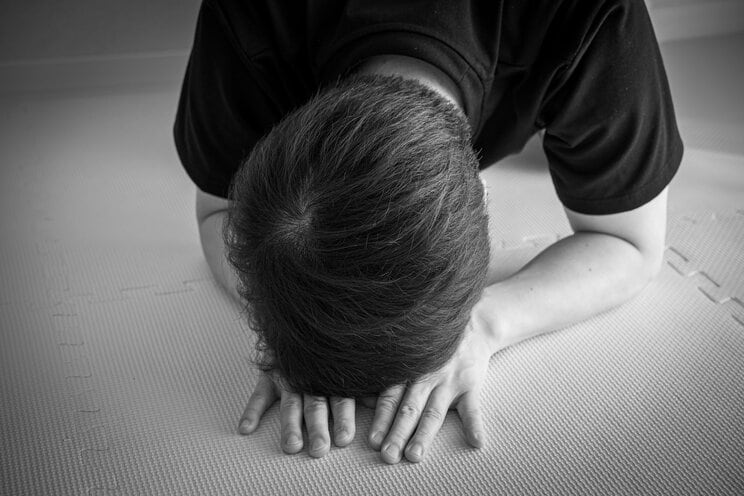

4月21日、開催中の大阪・関西万博にて、警備員が来場者に土下座をしている映像が報道された。

この件では警備員が“コトを収めよう”と自発的に土下座した可能性も考えられるが、もし来場者が強要していた場合、カスハラ(カスタマーハラスメント)にあたるのではとネット上で議論になった。

このように、近年は労働者を保護する価値観が広まりを見せ、「カスハラ」という言葉が一般的に使われるようになった。

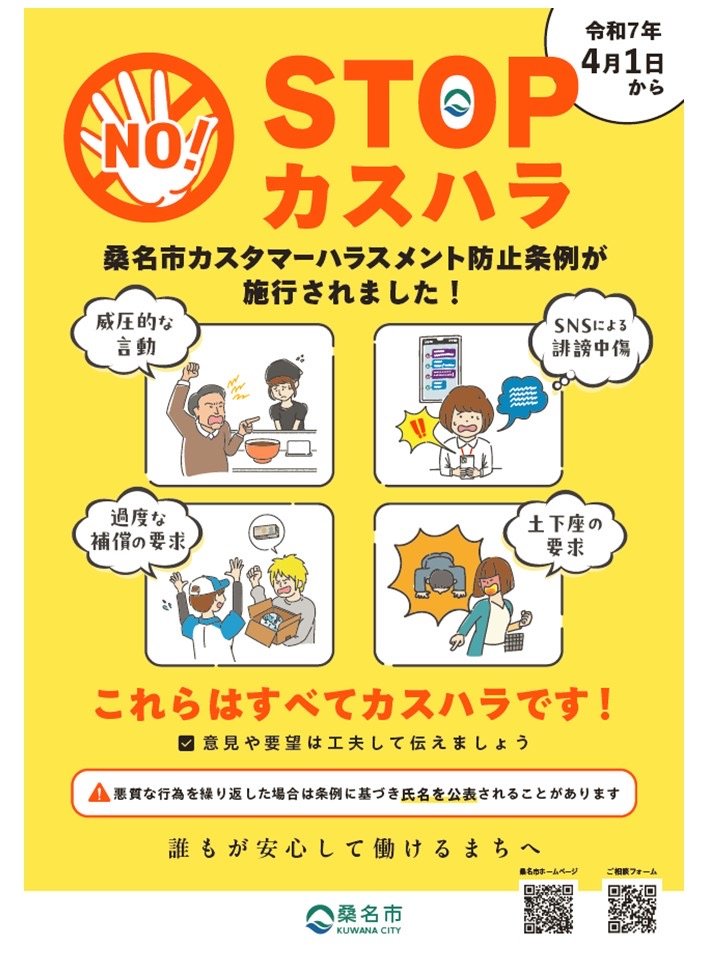

2022年には、厚生労働省が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成。各企業からの回答として、「ネット上に従業員の氏名を公開する」「長時間の電話」といったカスハラ行為を挙げ、対策や取り組みを紹介している。

こうした流れから、昨年には東京都で「カスハラ防止条例」が全国で初めて制定され、北海道、群馬県、三重県桑名市などに波及。いずれも今年4月1日から施行され、桑名市ではカスハラを繰り返す客の実名公表も行われる。

しかし、全国一の事業所数を誇る東京都は、他の県に比べて厳罰化の面でかなり見劣りする。丸の内五番街法律事務所の代表を務める辻󠄀本奈保弁護士が解説してくれた。

「東京都の場合、カスハラをする顧客や対策を怠った企業に対し、条例違反による罰則はありません。

それでも、“抑止力”という点では社会にいい影響を及ぼすでしょう。事業者側とすれば、『お客様は神様』という言葉が誤解されて広まった風潮のなか、どうしても客に物申しづらかったところ『条例を受けて然るべき対応をとるようになった』と打ち出しやすくなりました。

『カスハラですよ』と直接言いやすくもなるはずですし、報道などで条例が周知されれば、客側も『カスハラというものがあるんだ』『これって該当しないかな?』と気を付ける人が増え、牽制として機能していくと予想されます。

都の条例では、第2条でカスハラを〈顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう〉、著しい迷惑行為を〈暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をいう〉と定義しているので、具体的に言うと『思っていたものと違う』『要らなくなった』といった正当でない理由で商品などの返金・謝罪を求めることや、近年よく聞く土下座の強要などは、カスハラに該当する可能性が高いでしょう」(辻󠄀本弁護士)