「カルチャーにハイ・ローはないんですね」

——ちなみに松山さんがそう考えるキッカケになったような体験ってあったんですか?

僕はニューヨークでの情報収集がマガジンスタンドでした。雑誌の『VOGUE(ヴォーグ)』だけでもイタリアヴォーグ、フランスヴォーグ、アメリカヴォーグと色々あって、紙も匂いも違うからすごくおもしろかったんです。

古今東西の情報がニューヨークに集まっていて、美術館とはまた違うドキドキがありました。もう本当に刺激的で、情報に優劣はないと思ったんです。「これが美術ではない」という理由はないと思いました。

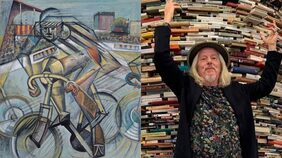

それで僕の作品には、ヨーロッパのルネサンス絵画やフランス絵画に、突然ファッションモデルが入ってきたり、お菓子が入ってきたり……コンシューマーカルチャー(消費文化)が並列しているわけです。

何度も言うように、物には価値がなくて「並列した瞬間に価値だと判断してくれますか?」という思いが根底にあります。

何がいいとか何が崇高だとかっていうのは、みんなが作った物語を信じるか信じないかだけの話なので「むしろ一緒に物語を作りませんか?」と思っています。その方がおもしろいじゃないですか。

——作品を見た人が、ある意味その作品に参加できるということですね。

その通りです。ちなみにですが、今回の個展「FIRST LAST」で、うまい棒だけではなく、室町時代後期に創業した「とらや」とも羊羹を協創しています。

10円の駄菓子と歴史ある和菓子が同じ空間に並ぶというのは、ある意味現代の日常でもあり、現代社会を描写するための引用とも言えると思います。

僕は作品の中で異なる時代の歴史的なものだけではなく、大衆的なものも引用します。価値を生み出す境界線を探す行為は作品制作の考え方と共通しているのかもしれません。

——なるほど。funny(ファニー)としてもinteresting(インタレスティング)としても、おもしろかったですし、とても勉強になりました。

今回の「10万円のうまい棒」については、ファニーだけになってしまっている方がきっと多いと思ったので説明できてよかったです。

実は皆さんも文化に乗っている、つまり文化創造の当事者になっているということ。その気づきを得てもらえたら嬉しいですね。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班