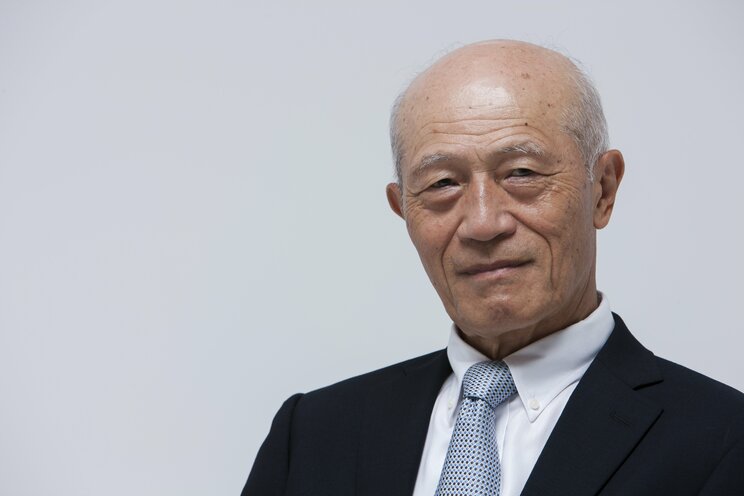

ヒトは「自分で考える生き物」である

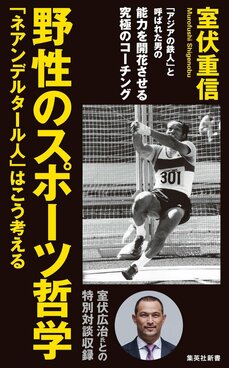

怪我、スランプ、加齢による衰えなど、重信氏の競技人生は決して順風満帆ではなかった。なかでも大学生から社会人となった時期には、「ハンマー投げをやめよう」と考えるほどの深刻なスランプに陥った。

前年の1968年にはメキシコオリンピックがあり、1日300本を投げる猛練習で選考会に臨んだが、成績は振るわずオリンピック出場はならなかった。敗因を分析するため重信氏は、自分の練習投擲を撮影してもらい徹底的にハンマー投げ動作の研究をした。

私は「何か見つけるまでグラウンドには行かない」と決めて、襖に映した映像を見続けた。そこには何かがあるはずだと思って、何度も繰り返して見た。しかし問題点は、すぐには見つからない。そこで、全身だけを見ていてもダメだと思い、身体の各部位をじっくり見ていくことにした。本を2冊持って、見るべきところ以外は本で隠す。

たとえば足、膝、胴体、肩、腕、頭、視線といった具合に、各部位を2〜3時間は見る。さらにメキシコ・オリンピックの菅原(武男)さんと石田(義久)さんの映像と、私の映像を比較していく。身体とハンマーを含めた、全体で投げている動作に結びつけて、見ていく。体の各部位から全身まで、徹底的に観察する。このころ、1日11時間以上は、ハンマー投げの映像を見ていた。

そうしているうちに、自らの問題点がわかり始め、「ここを直せば良いのでは?」というアイディアが生まれてくるようになる。それからである。アイディアは、泉のごとく湧いてくるようになった。そのアイディアを、頭の中だけに留めておいては何もならない。出てきたアイディアを試そうという意欲が、そこからまた生まれる。靴下を履き、畳の上で、今描いたイメージを実践してみる。それも何度も何度も繰り返して、投擲の感覚をつくっていく。

(『野性のスポーツ哲学 「ネアンデルタール人」はこう考える』第2章の「岐路」より)

広治 父はやはり「努力の人」だと思いますね。とっくに通常の人なら諦めるところを、10年記録が伸びないスランプでも乗り越えるとか、研究熱心で、集中的にものごとに取り組む姿勢、また自分自身の哲学を持って、ハンマー投げが、ただハンマーを投げるという競技で終わらず、ひとつの哲学となった。私にも、そういうところが少しでも受け継がれたのではないかと思っています。

私の選手時代を振り返ると、そこに父という目標があったから、次をさらに目指せたと思うのです。お手本がないとどうしようもなかったと思いますね。同世代の選手を見ても、国内には70m台の記録を保持している選手は見当たらなかった。それを父が、私の間近で日本記録を何度も投げて、しかもどういう研究や練習をしたのかまで伝えてくれた。

また父はスケールの大きな人ですから、「自分の指導の範囲でとどめよう」という意図もなかった。一般的に、指導者には、選手の成果を自分の手柄とみなす傾向があって、それがかえって選手の可能性を狭めることもあるのですが、父にはそういうところがなかった。むしろ自分の知っている海外の選手を紹介してくれて、合宿に行ったこともありました。

だから私は世界中の優れた指導者から、参考になるアドバイスを受けることができたのです。それはあくまでも「参考」で、どの指導者も、私がそこまで来た道のりとは、違う道のりを歩んで来ていますから、人の指導を「参考」にして、最終的には自分で考える必要があります。でも父が「自分の教えが全てだ」という姿勢を取らず、指導者として心の広さがあったことにも、私が伸びた要因があったのだと思います。

重信 私は年齢的には後期高齢者ですが、これまでハンマー投げでいろいろな経験をしてきました。私はこのハンマー投げで自分は生かされてきたのです。ですから、自分が生かされてきたハンマー投げを高めるノウハウを、多くの選手に伝えていくことは、再度私が生かされていることになります。

そのように考えているから、指導が楽しく、やりがいのあるものだと思うのです。なにか人助けといいますか、指導することで学生が上達してくると、この年齢になってもすごく嬉しいのです。それはお金に換えられない。ハンマー投げの指導は、今の私の生きがいになっています。だからこれからも、続けられるだけ続けていきます。

構成=高山リョウ 撮影=内藤サトル