無駄の効能

「多次元な生活」に慣れてきたら、続いて意識しておきたいのが、行動経済学の父と呼ばれる天才心理学者エイモス・トベルスキーが残した、次の言葉だ。

「よい研究をしたいなら、正規雇用では働かないことだ。さもないと時間を無駄にできないせいで、何年も無駄にしてしまう」

トベルスキーのメッセージは明快だろう。情熱、目標、効率を追い求めるばかりで非生産的な時間を大事にしない者は、本当に大切なアイデアや発見を逃してしまう、ということだ。

この言葉を実践する一番の方法は、日々に“無駄”を取り入れることだ。あえて手書きで日記をつける、ぼんやり散歩をする、無目的に読書する、雑談にふけるなど、意識的に成果や生産性から離れる時間を確保できれば、内容はなんでも構わない。そんな時間が、効率化によって奪われた創造性を、多少なりとも取り戻してくれるはずだ。

実際のところ、高い生産性を維持する人物や組織ほど、あえて日常に“無駄”を取り入れていることが多い。

たとえば、映画『ソーシャル・ネットワーク』などのヒット作で知られる脚本家のアーロン・ソーキンは、潔癖症でもないのに一日に6回もシャワーを浴びる。シャワーのリラックス効果で集中力を切り、それによって脳が自由に働き出すのを待つためだ。

あるいは、世界的なデザインコンサルティング会社であるIDEOのオフィスでは、あらゆる場所にレゴブロックやおもちゃの楽器などを配置し、従業員が自由に使うように奨励している。従業員にあえて仕事を忘れる時間を持たせ、柔らかな発想が浮かぶ確率を高めるのが狙いだ。

いずれも生産性からはほど遠い行為だが、それでも彼らが日常に“無駄”を取り入れる理由は他でもない。本当に生産性が高い者ほど、無駄と創造性が蜜月の関係にあることを知っているからだ。

#1はこちら

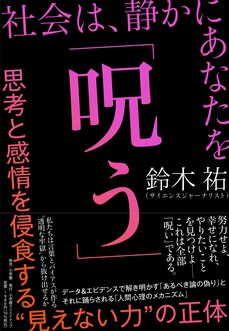

文/鈴木祐 写真/Shutterstock