「静かな退職」が流行し始めた理由

「静かな退職」という言葉をご存じですか?

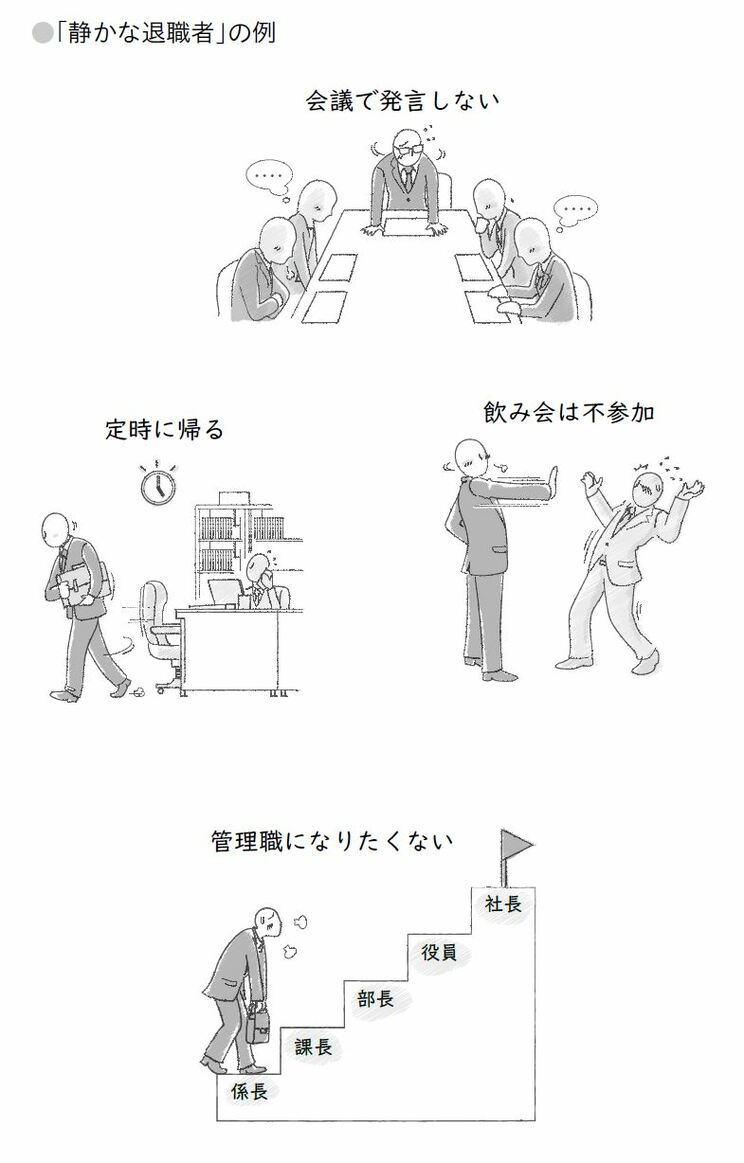

2022年にアメリカのキャリアコーチが発信し始めた「Quiet Quitting」の和訳で、会社を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやるだけの状態、とされています。

彼らは、「働いてはいるけれど、積極的に仕事に意義を見出していない」のだから、退職と同じという意味で、「静かな退職」と名付けたのは、言い得て妙と言えるでしょう。

かつて「エコノミックアニマル」「24時間戦えますか」などと揶揄された日本のビジネス界でも、昨今、「静かな退職」が浸透しつつあるようです。

「将来、管理職になんかなりたくない」。令和4年度の「新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査報告書」によると、そんなふうに昇進に後ろ向きな意見が、男性56.3%、女性82.3%と、マジョリティを占めています。

「会社での付き合いなどなるべくしないで、私生活を充実させたい」。パーソルキャリア傘下のJob総研が2023年に行った調査では、全体の72.2%が仕事よりもプライベートを重視すると示されています。この調査では「実際にあなたは現状、どちらを優先させているか」という質問も設けていますが、30代以降だと「やはり仕事」が大多数になっている中、20代は46.9%とほぼ半数が「プライベートを優先」する結果となっています。どうやら、若い世代を中心に、「静かな退職」が着実に浸透し始めたようです。

・言われた仕事はやるが、会社への過剰な奉仕はしたくない。

・社内の面倒くさい付き合いは可能な限り断る。

・上司や顧客の不合理な要望は受け入れない。

・残業は最小限にとどめ、有給休暇もしっかり取る。

こんな社員に対して、旧来の働き方に慣れたミドルは納得がいかず、軋轢が増えているのではありませんか?

そうした軋轢を解消するのが一つの目的となっています。いわば「静かな退職」の取り扱いガイドブックだとお考えください。

具体的には、静かな退職を望む本人と、彼らと対峙することになる周囲・上司・会社

──両方に対して、「静かな退職」を軟着陸させるための説明をしていきます。

まず、「静かな退職」は、世界では当たり前だということ。そして、昨今どうして「静かな退職」が日本でも日の目を見ることになったのか、社会構造の変化について説明します。

続いて、「静かな退職」を考える人たちに対して、それでも会社の利益に相反しないよう、現役時代はどう工夫すべきか、同時に、金銭的に家庭生活をどう成り立たせるかのヒントをデータや事例で解説しています。