『あんぱん』と『ゲゲゲの女房』

さらに2人の共通点といえば、それぞれの妻をヒロインに据え、その半生が朝ドラ化したことだ。

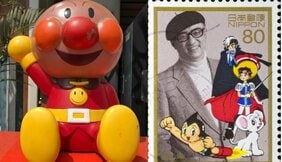

現在、やなせたかしとその妻・暢をモデルに描いた朝ドラ『あんぱん』が話題だが、それに伴い、水木しげるとその妻・武良布枝をモデルにした2010年度前期『ゲゲゲの女房』にも再び注目が集まっている。

朝ドラ2作品ではそれぞれの“戦争”をどう捉え、描いたのか―。朝ドラ評論家の半澤則吉氏に話を聞いた。

「2作品は、同じ漫画家の妻をヒロインに置きながらも、かなり意味合いの異なる作品です。『ゲゲゲの女房』の場合、水木しげるが戦争で腕を失う回想シーンはあったものの、あくまでどう漫画家として大成し、それを妻がどう支えたかが主軸の物語です。

一方の『あんぱん』は、妻・のぶを主軸に、戦時下は軍事教育側に回り、終戦後にやなせさんと一緒になることで何を感じ、“逆転しない正義”に行き着くかの物語となっています」(半澤氏、以下同)

その上で、戦時下のシーンにかなりの長尺を割いたのが『あんぱん』だ。約2週間、ヒロイン・のぶをほとんど登場させず、嵩目線で戦時下のシーンが続いたことが放送時、かなり話題となった。

「やなせさんの作品に『チリンのすず』という絵本があります。狼に母を殺された子羊のチリンが敵である狼にあえて弟子入りし、成長を遂げたチリンの悲しき復讐劇を描いたものです。サンリオで映画化もされ、完成度も童話性も高い作品ですが、『復讐は何も生み出さない』というやなせさんの戦争観が落とし込まれています」

これが朝ドラの戦時下シーンでは、日本兵の岩男と中国の少年・リンの物語として展開されていたと半澤氏は分析。その結末には、ネット上でも「リンはチリンではないか?」などの推察が生まれたほどだった。

「戦争のイメージが強い水木さんと違い、やなせさんの場合は作風の柔らかさなどもあり、戦争のイメージからは遠い。だからこそ、彼の作品の裏側に戦争体験があったということを朝ドラで描いた意義は大きかったと思います」