大学ラグビーに風穴を開けた指導

「愛するラグビーを裏切った。監督の資格がなかった」。狭心症で入院していた横浜市内の病院での記者会見で、声を絞り出し、涙をぬぐった。

「命がけでやります」

24歳だった1974年、ラグビー部の監督に就任した。チームは当時、関東リーグ戦3部の最下位。貝殻交じりのグラウンドにはゴールポストもなく、初練習に集まった部員はわずか8人だった。「部の体をなしていない。だまされた……」。そう思いつつも、逆に闘志が湧いてくるのを感じた。

日本体育大学ラグビー部時代には、1メートル56センチの小柄な体ながら、俊敏さと負けん気の強さで大男たちに立ち向かった。逆境は望むところだった。

雀荘に入り浸る部員を連れ戻し、体育の授業で体格のいい学生を勧誘した。なかなか選手が集まらず、練習試合に自ら出場した。「命がけでやります」。教授会などでそう訴え、大学側からスポーツ推薦の全面協力を取り付けた。

チームは急速に力を付ける。77年に2部、82年に1部に昇格。84年に天然芝のグラウンド3面が完成し、環境面も整った。いち早く招聘した外国人コーチの効果も大きかった。90年に関東リーグ戦を初めて制覇すると、98年に大学選手権で初優勝した。以降、10年連続で決勝に進み、6度の優勝を飾った。

黄金時代を支えたのが、日体大OBのネットワークだ。「盟友」といえる同期で、強豪・佐賀工業高校の総監督、小城博さんからは、自校出身者のほか、九州の無名ながら有望な選手が次々と送り込まれた。

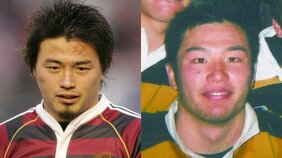

2003、07年のワールドカップ(W杯)で日本代表主将を務めた箕内拓郎さんもその一人。福岡県の八幡高校時代は全国大会と無縁だったが、1994年に関東学院大の門をたたいた。

春口さんは、入学直後の箕内さんがこぼれたボールに体ごと突っ込む姿に目を奪われた。「基本を大切にし、ひたむきに取り組む。必ず大物になる」。1年生からレギュラーに抜擢した。

箕内さんは「先生は実力が同じなら若い選手を使うというスタンス。育成と強化のバランスが取れていたからこそ、10年連続で決勝まで進めたのだろう」と話す。

「監督の情熱と強いリーダーシップに加え、大学全体のバックアップもあった。全国に張り巡らした情報網で無名校から有望選手を発掘し、一流に育て上げた」。早大監督時代に大学選手権決勝で5度対戦した清宮克幸さんはそう評価する。

無名校の躍進は、早大や明治大学など伝統校中心だった大学ラグビーに風穴を開けた。清宮さんは、その強化手法は、後に大学選手権で9連覇を果たす帝京大学のモデルにもなったとみる。