それぞれの立場から考えるリアリティとの向き合い方

早見 クロマツさんの『ドラフトキング』(集英社)には僕の母校(桐蔭学園)が登場しますよね。グラウンドの風景とか。

クロマツ あ、そうですね。僕の『ベー革』(小学館)という漫画でも、校舎などの風景を参考にさせてもらっています。

早見 『ベー革』では、春の大会で“桐桜蔭”という名前の学校が負けていましたね(笑)。鈴木さんの『嫌われた監督』(文春文庫)は、あるノンフィクションの賞で僕の『あの夏の正解』(新潮文庫)が同時にノミネートされていて、敗北した過去があるんですよ。

鈴木 そうでしたね。なんかすみません(笑)。

早見 『嫌われた監督』はあの時点ですでに山ほど賞を取っていたので、「もうここはいいだろう、俺にくれ!」と思っていたのですが(笑)。

クロマツ 早見さんのデビュー作『ひゃくはち』(集英社文庫)は、2008年の作品ですよね。当時、僕はまったく仕事がない状態でくすぶっていて、サーフィンばかりやっていたんです。で、海のそばでボロボロの軽バンで車中泊している時に読んだのが『ひゃくはち』でした。

早見 え、マジすか(笑)。

クロマツ その後、僕は2013年に『野球部に花束を~Knockin’ On YAKYUBU’s Door~』(秋田書店)というコメディ漫画を連載することになるんですが、これは完全に『ひゃくはち』にインスパイアされた作品でした。

早見 それは光栄です、ありがとうございます。

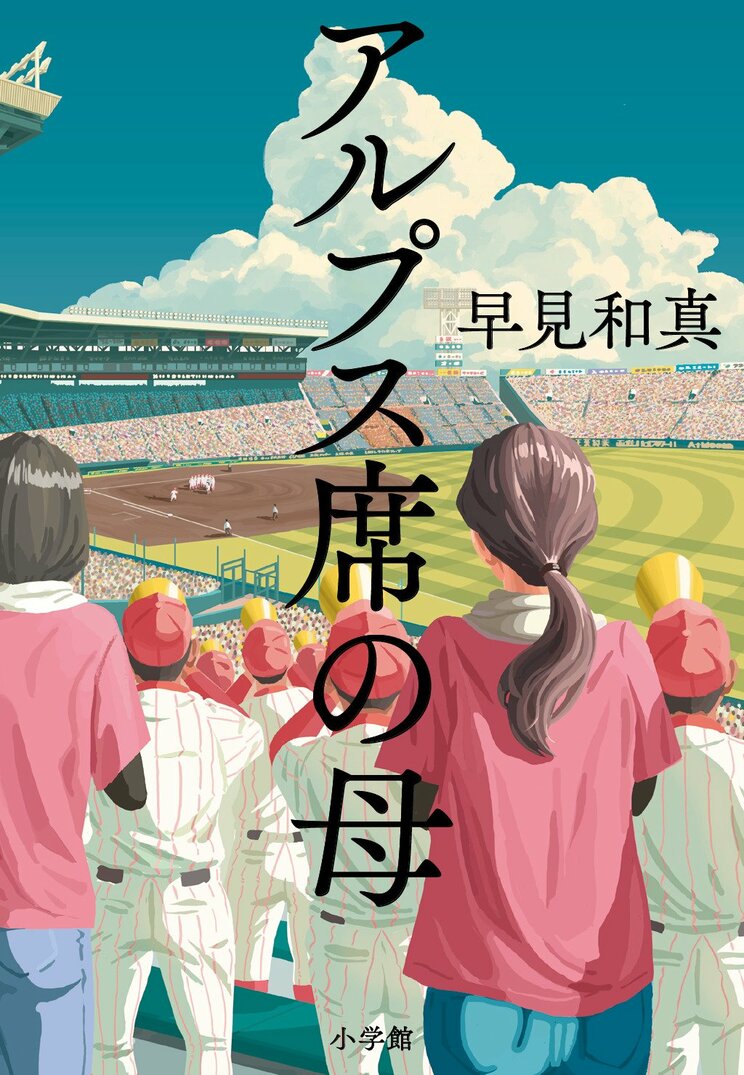

鈴木 僕は早見さんの作品でいうと、『アルプス席の母』(小学館)が興味深かったですね。以前勤めていた新聞社の新人記者の頃、甲子園で選手のお母さんを捕まえてくる取材をよくやらされていて、アルプス席で「◯◯選手のお母さん、いらっしゃいますかー!」と大声で探して話を聞いていました。そういう実体験があるからこそ、この題材で一冊持つのだろうか? という純粋な疑問がまずあったんです。

早見 確かに僕も、書き始める前はけっこう不安でした。でも、いざ書き始めてみるとどんどんのってきて、「これはあと10冊くらい書けそうだな」となりました。

鈴木 なるほど(笑)。野球モノはたいてい、ある一試合が物語のメインになって完結しますが、早見さんは甲子園の前後を描かれている。人生は物語のように閉じるわけではないという、このテーマ設定が絶妙で素晴らしいと思いました。

早見 おっしゃる通りで、このテーマなら物語としての終わりはないんですよね。人生が続く限り、どこまでも続く。

鈴木 また、番記者時代にはスカウトの方が身近だったので、実は同じことを『ドラフトキング』にも感じていたんです。こうしてドラフトが作品のテーマになったことに驚きました。