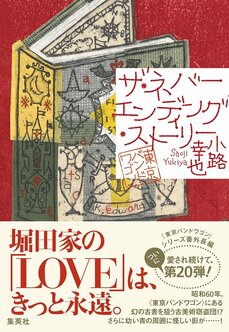

お気に入りのキャラクター、好きなスピンオフ作品

── <東京バンドワゴン>シリーズの本を開いてまず目に飛び込んでくるのが「登場人物相関図」です。第十九作には総勢四十五人と六匹の犬・猫の名前が登場しています。この中で、それぞれのお気に入りのキャラクターがいると思います。狩野さんは解説の中で、「自分の分身」は紺だと書かれています。

狩野 今でも紺が一番好きですね。地味とか、目立たないとか、いろいろいわれていますけど、随所にキラッと輝く部分があるし、もしこの人がいなかったら、この家、大丈夫かな? みたいなところもあるので、そういうところにすごく惹かれますね。

渡邉 ぼくは研人推しです。おじいちゃんである我南人のミュージシャンの血を引きつつ、ちゃんと個性も出ていて、可愛い奥さんもいる。全部を持っている人だなあと。

狩野 私が解説を書いた第五作では、研人はまだ小学六年生でしたから、やんちゃな感じで、それがもう結婚するんですからね。

渡邉 今は紺の一家が中心になっていますから、この先は紺の息子である研人がそのまま堀田家の王道を歩んでいくのか、それとも……。いろんな意味で楽しみですね。

宇田川 私はかっこいいじじいが大好きだから、やはり勘一ですね。とにかくこのシリーズは勘一がもし……となったら、どうなってしまうのか心配ではありますけど、勘一のことですから、当分大丈夫でしょう。

渡邉 確かに。生活スタイルを考えると、我南人より勘一のほうが長生きする可能性だってありますよね。

── このシリーズは、<堀田家の今の一年>を描く〈本編〉が三作続き、〈主に過去の時代の堀田家など〉を描く<番外編>を一作挟むという形で続いています。この〈番外編〉、スピンオフではさまざまな謎が解かれていきます。

狩野 スピンオフの中で私が一番印象的だったのは、若き日のサチと勘一の出会いが語られている『マイ・ブルー・ヘブン』(第四作)ですね。第一作からサチさんはもう死んでいるという設定だったので、どういう経歴の人だったのかわからなかったのだけど、あれを読んで「ああそうか、そういう人だったんだ」と。

勘一にしても、最初は本好きの頑固おやじっぽいところしか見せていなかったのだけれど、若いときにはこんな面もあったのかと、衝撃を受けました。

宇田川 勘一って、実はインテリなんですよね。

私が印象に残ったエピソードは『ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード』(第十一作)の夏の巻「チャーリング・クロス街の夜は更けて」ですね。さっきもいったように、かっこいいじじいが大好きなので、勘一じいちゃんがロンドンへ行って活躍するというのがすごくいいんですよね。それに私は、ミステリーだけでなく冒険小説とかスパイ小説も好きなのですが、ここには英国情報部が絡んできて、スパイ小説の風味もある。しかも、勘一の背負い投げが炸裂する場面があったり、見どころがいっぱいあって、よくぞ書いてくださったというか、これ、すごい好きです。

ただ、スピンオフの中でどれか一冊といったら、今度の『ザ・ネバーエンディング・ストーリー』です。これまであまり表に出ることのなかった秋実が語り手ですし、みんなで作戦を練って悪者を返り討ちにしようとするミッション系の話も出てくるなど、好きな要素がいっぱい入っていて、すごく楽しめました。

渡邉 ぼくが一番印象に残っているスピンオフは、『フロム・ミー・トゥ・ユー』(第八作)に出てくる亜美さんの跳び蹴り。それが紺と亜美さんが夫婦になるきっかけになるわけですよね。

狩野 これを読むまでは、なんで紺とスチュワーデスの亜美さんが知り合ったのかがわからなかった。イケメンの青だったらわかるけど、なんであの地味な紺なのかが謎だった。

宇田川 スピンオフによってバラバラだったピースがパチパチとはまっていく感じですよね。

渡邉 『ペニー・レイン』(第十八作)に白猫のるうが登場しますが、きっとこれはエピソード零の『隠れの子』(江戸時代を舞台にしたシリーズのルーツを描いた長篇)の少女・るうにつながるんだろうなあとか、気になるエピソードはたくさんありますね。

宇田川 そうかあ、ここがこうつながるのかって、ね。

年齢問わずお薦めできるシリーズ

── これから初めてシリーズを読む方に向けて、お薦めのポイントを。

宇田川 こういうシリーズものというのは一作目から順番に読むというのが王道だと思いますけど、このシリーズに限っては決してそんなことはなくて、毎作冒頭にサチさんが家族構成から何から基本的な設定を語ってくれているので、どの巻から読んでもスッと物語の世界に入っていける。ですから、書店で目にとまった作品を手に取って、どこか好きなところをばっと開き、今の自分の境遇に合致する台詞や場面があったら、まずはそこから読んでほしいですね。

あとは前に遡るもよし、後ろを追うもよし、そこからはご自由にみたいな感じで。

渡邉 あのサチさんの冒頭の語りは、すごく親切ですよね。語られている内容はいつも同じなんですけど、毎回ちょっとずつニュアンスが違う。これはすごいなあと前から思っています。

宇田川 登場人物がどんどん増えていって、環境も変わっていますから、それをコンパクトに伝えるのは大変ですよね。

渡邉 ぼくには八十歳のおばがいるんですけど、本の虫なんです。ぼくが解説を書くときに全作揃えたので、それを渡したら、すごくファンになって、今、全作読破四周目です。

その世代の人たちにどうやってこのシリーズを届けるかというのは、なかなかむずかしいところもあるのですが、戦後すぐの時代を描いた『マイ・ブルー・ヘブン』までの四冊をまず読んでもらえれば絶対ファンになるだろうと思うんですね。

宇田川 年配の方たちだけじゃなくて、十代の若い人たちにもお薦めしたいですね。今、図書館に行くと、ヤングアダルトとか、小・中・高校生用のコーナーがあって、手に取りやすい冊子が置いてあります。うちの子どもをよく図書館へ連れていくんですけど、そういうコーナーにはラノベだけじゃなくて、有栖川有栖さんの<火村英生シリーズ>がライトノベルレーベルの背表紙で置いてあったりする。

<東京バンドワゴン>には、研人や花陽たちの青春小説に加えられるようなエピソードもあるから、それらをジュブナイルふうにまとめるという入り口があってもいいかもしれませんね。そこから入って、私の好きな研人君の家族はどんな人たちなんだろうとか、研人君のいる東亰バンドワゴンという古本屋はどんな感じなんだろうと、どんどん奥に入っていってもらうとか、そういう道筋もつくれるのかなあと思ったりもしています。

狩野 その辺をスピンオフにするというのも確かにありですね。

── 最後に作者の小路さんへひと言ずつお願いします。

狩野 とにかく、この作品を含めて、できる限り書き続けてほしいですね。小路さんは多作で、いろいろなものを書かれていますけど、これだけ記録に残りそうなくらい続いている作品というのはなかなかないので、ここまで書き続けられたのは、本当にすごいことだと思うし、心からおめでとうございますとお伝えしたい。

宇田川 本屋というのは、作家の方が物語を紡いでくださって、出版社さんが本に仕立ててくださらないと売り伸ばすことができないんですね。たとえると、ヤシの木の下で実が大きくなるのを待っている感じです。で、いよいよ実が落ちてきたときには、みんなに、美味しいヤシの実が落ちてきたよってお薦めする。小路さんはそういうヤシの実をいっぱいいっぱい実らせてくれる木なんですよね。小路さんという木を見上げつつ待っておりますので、これからもいっぱい実を落としていただければと思います。

書店もなかなか厳しい状況ではありますが、売り伸ばしに努めてまいりますので、今後とも、この世の中退屈だな、と思っている人の憂さを晴らすような作品を広めていく〝共犯者〟として、一緒に歩ませていただけたらなと思っております。

渡邉 約二十年間、同じ家族の話をコンスタントに書き続けるのは、我々が思っている以上にすごく大変なことだと思いますが、小路さんにはこの先もずっと続けていただきたいと心から願っています。ぼくも書店員としてこれからも見届けていきたいし、携わっていきたいと思います。