人間のはみ出している部分に

すごく魅力を感じるんです

「あなたのファンだ」と名乗る主婦から、あなたと生前の姉の姿形が瓜二つなのを理由に、その姉の伝記小説を依頼された新人作家・律に降りかかる顚末を描いた『みがわり』、クリーニング屋で引き取りに来ない服〈はぐれんぼちゃん〉たちに興味を持った女性店員が、持ち主を訪ねていくことになる不思議譚『はぐれんぼう』、中古のマンションを手に入れた小説家の生活が、前の住人家族にじわじわと侵食されていく『前の家族』……。

この数年、青山七恵さんは奇妙な同居人や隣人との関わりから物語が動き出す作品を発表してきました。風変わりな設定がグリップになって、ぐいぐいと読者を物語世界へと誘う最新刊『記念日』も、青山さんらしさがにじむ長編です。

世代の違う女性三人がそれぞれ語り手となる三章で構成された本作には、どんな展開が待っているのでしょうか。

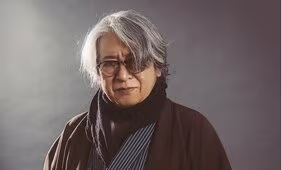

聞き手・構成=三浦天紗子/撮影=藤澤由加

二十代で書いた「年の差のある関係性」を

自分が中年になった立場で書いてみたい

── 『記念日』、楽しく拝読しました。非正規の図書館司書、ソメヤは任用終了まであと半年。そのタイミングで長く住み続けていたアパートの契約更新を拒否されてしまいます。家も職も失いかけている崖っぷちの四十二歳、ソメヤが飛びついたのは、いまの職場にほど近く、家賃などの条件もよかったルームシェア募集です。ソメヤは、マンションを祖父から譲り受けて現オーナーとなっている二十三歳のミナイとの同居を始めたものの、ミナイから課される細かな生活ルールのせいで居心地は最悪。ギクシャクしているふたりですが、ふとしたきっかけから息子と一軒家で暮らしている七十六歳の高齢女性、乙部さんと関わるようになり、変化が訪れるというストーリーです。ふとよぎったのが、青山さんの芥川賞受賞作『ひとり日和』との〝合わせ鏡〟感でした。『ひとり日和』では、語り手の知寿が二十歳のフリーターで、母親は四十七歳、知寿が居候する東京の遠縁、吟子さんは七十一歳。『記念日』の中心人物である、二十三のミナイ、四十二のソメヤ、七十六の乙部さんと、似た設定だなと思ったんですね。

ありがとうございます、汲み取ってくださって。まさしくそれも意識して書いていました。

── そうでしたか。『ひとり日和』では、いちばん若い、知寿の世代から見た「自分より上の人たちの生き方、考え方」が描かれていましたが、本書では、中心的視点人物は四十代のソメヤになっています。ソメヤは青山さんご自身と同世代になるわけですが……。

デビュー作の『窓の灯』と、その次の『ひとり日和』、どちらも二十歳ぐらいの若い女の子を主人公にしました。当時の自分と同じくらいの年頃の人間から見た、年上の女性の不可解さや感覚の違いを書いてみたかったのですが、わからなさの中に憧れもあったし、反発もあったし、そんなアンビバレントな思いを込めたように思います。若い時分は「これから年を重ねていけば、自分と同世代だけではなくて、中年も老年ももっとしっかり実感を持って書けるようになるはずだ」と思っていたのですけれども、いざ自分が四十代になってみると、今度は若い人たちのほうがよくわからない他者になっていました。経験した年月が増えたからと言って、必ずしも書ける人間の幅が広がるわけではないのだな、わからなさはずっと形を変えて繰り返されるものなんだなということに気づいたというか。ただ、二十代で書いた「年の差のある関係性」というものはやはり面白くて、いま一度、今度は自分が中年になった立場で書いてみたいと思ったのが今作の出発点でした。

── ミナイという女性は、ソメヤから見るとちょっとつかみどころがないというか、一日中家にいて仕事をしているのかしていないのかわからないし、渡された細かな生活ルールを〈お願い〉と下手に出る風で、その実、いつも監視しているような圧をかけてきます。そんなミナイは〈若い体がしっくり来なくて〉、早く老年になりたいと語るような、ユニークな感性の女性ですよね。嚙み合わないふたりの関係性は、最初、かなり変わっています。

私自身も大学時代にルームシェアしたことがあるのですが、いま東京でルームシェアするとしたらどうやって探すんだろうと、シェア募集のサイトなどを見たりしました。本当にいろんな人がいて、赤の他人と暮らすことにあまり抵抗がない人はわりとたくさんいるのだな、一方でソメヤのように望んでいなくてもそこに身を置かざるを得ない状況に陥った人もいるのかもしれないなと。逃げ出したい状況から出発したふたりの関係がどんなふうに変わっていくのかは、書いていて手応えがありました。

── 最初は、青山さんがよくテーマにされている女性ふたりの物語かなと思いながら読んでいたんです。でも、乙部さんと息子のマサオが出てきてから、物語の色合いがどんどん変わっていきました。

最初はソメヤの一人称のみで書き進めていたんです。ただ、ソメヤの側からだけで書いていると、どうしてもミナイの不可解さが不可解なままになってしまう。担当さんからも「ミナイについてもっと知りたい」と言われたのと、老年期にある女性にも出てきてほしかったので、ああいうトライアングルができあがった気がします。ただ、乙部さんが一章分の語り手を務めるほどの存在になったのは、私にとっても想定外でした。途中からは、その三人をつなぐ共通項として、マサオが浮上してきました。そうした関係性の中で、〝接触〟というのもひとつのキーワードになると思っていたんです。ミナイはふだんはすごく他者との間に線を引ける人なのだけれども、衝動的にマサオに触ってみたりもするわけなんですね。ソメヤの指でミナイがおでこをぐるぐるされるあのシーンは、ミナイ自身がソメヤに触れたいし、触れられたいという気持ちを自覚する一つの儀式のようで、ミナイがすごく変わる場面だと思いました。