自分が育った町の匂いって

体の一部になっているよね

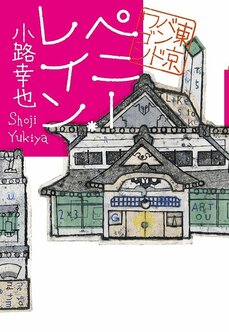

下町で老舗古書店〈東亰バンドワゴン〉を営む大家族・堀田家を描いた、小路幸也さんの人気シリーズ第18弾『ペニー・レイン』が刊行されます。ペニー・レインとは、ビートルズのメンバーが幼少期を過ごしたリバプールにある通りの名。その懐かしい町並みを歌った曲にちなんで、堀田家を中心とした下町の通りやお店、それを営む人々の様子がいつにも増して丁寧に、楽しく描かれていきます。

この春は堀田家周辺も大忙し。会沢家と増谷家の家が完成し、藤島ハウスからの転居、そこにイギリスから帰ってきたマードック・藍子夫妻が入居するなど、大引っ越し大会が始まります。そんな気ぜわしい中でも、お約束の事件やトラブルが勃発しますが、どのエピソードにも日々暮らす町の気配や匂いが感じられ、どこか懐かしい思いに満たされます。本作にどんな思いが込められているのか、小路さんに伺いました。

聞き手・構成=宮内千和子/撮影=川尻亮一

新旧を温かくつなぐ

「東京バンドワゴン」の町並み

―― 今作品は、まさに全編「ペニー・レイン」の曲そのままですね。〈東亰バンドワゴン〉のある下町界隈の商店街や人々の様子が、とても具体的に映像として浮かび上がってきました。

次のテーマを何にしようかなと考えているとき、ふと「ペニー・レイン」を思い出して、そういえば〈東亰バンドワゴン〉は下町にあるよと言いながら、その様子をきちんと描いたことなかったなと思ったんです。それで、今回は堀田家の大家族が暮らす下町界隈の町並みをきっちり描くのもいいかなとテーマを決めました。ただ、ビートルズのこの曲を知らない人は、ペニー・レインを雨のことだと勘違いするんじゃないかなと、それがちょっと心配。これが正式な曲タイトル表記だから間違えるのは仕方ないんですけど、大通りの名前のことで、雨じゃないですからね、皆さん(笑)。

―― さっそく〈東亰バンドワゴン〉のある商店街にテレビロケが入りますね。ナビゲーターは我南人と女優の折原さんです。

ええ、思いつきの連鎖なんですけど、俳優さんや女優さんをいっぱい出しているわりには、テレビロケとか、今まで一度も出したことなかったなと思ってね。テレビロケを使えば、映像的に町並みをうまく扱えるなと。それでロックスターの我南人と女優の折原美世さん( 亜美さんの弟・修平のお嫁さん)に登場してもらって、町の紹介役になってもらったんです。

―― 銭湯、豆腐屋さん、花屋さん、和菓子屋さん、おもちゃ屋さん、染物屋さんと、次々と懐かしい感じの下町のお店が登場します。今、こういう町並みがどんどん減っていますね。

こういう下町の雰囲気を大事に残したいと思っている人もいれば、そんなの別に気にしないという人もいます。じゃあ、〈東亰バンドワゴン〉はどうなのか。そこで堀田家が積極的にこの下町の雰囲気を守るんだとか、町起こしをするんだというスタンスになっちゃうと、それは少し違うと思うんです。あの懐かしい町並みを大事にしたいという思いはもちろんあるでしょうが、彼らにはこの町に人を縛り付けようなんて考えはさらさらないわけです。出ていくのも自由だし、新しくやってくるなら歓迎するよという自然体のスタンス。この風通しのよさは堀田家の家風でもある。そういう家風だからこそ、こんな大家族が一緒に暮らしていけるんですよね。

今回は、この町に住んでいるそうした堀田家のスタンスをきちんと表明していく必要があるなと考えながら書きました。

―― なるほど。町を出ていく人と新しく来る人、その新旧をつなぐ役割を堀田家が果たしているとも言えますね。その意味で今回のリアル書店員の浦田麻里さんは、すごく重要な役割を担っています。ネタバレになるので詳しくは言えませんが、新しく町に加わる人になるんですね。

そうなんです。文庫の解説をお願いしている書店員さんのお名前をいつも一話目に使わせていただいていますが、今回のゲストの浦田麻里さんは、「ペニー・レイン」をテーマにしようと思ったときに自然に人物像が浮かんできました。テレビロケを考えついたときに、彼女をテレビ局の人にしたらどうだろう、町並みをつくる人に加わるのであれば、どう東京バンドワゴンと接点を作ろうかとか、ぱっと物語が浮かんできて、おかげで順調に物語がスタートできました。

―― 堀田家では珍しく青が自分の胸の内を吐露します。そして、それがきっかけとなって、新しい町づくりに一役買うという、新境地を切り開きそうですね。

青って、堀田家の中では一番中途半端な立ち位置だったんですね。俳優として大成させるのも違うし、かといって古本屋を継がせるのも違う。「俺は一体何をやっているんだろう」という青自身の悩みは、作者としての僕の悩みでもあったんです。今回、町のことを考えているときに、そうか、町の新旧をつなぐ役割を青に任せればいいじゃないかと思いついた。青はこれからはそっちの仕事のほうに比重を置いて、その代わり、古本屋のほうで妻のすずみさんがもっと活躍しそうな気がします。

育った町の公害の匂いまで

僕の一部になっている

―― 春は、大引っ越し大会ですね。親戚も近所の人も総がかりで、お昼はおにぎり作ってと、ああいう引っ越しの風景ってすごく懐かしかったです。今はみんな業者任せですから。

うん、あの場面はきちんと書かなきゃならないなと思って、頑張りました。リアルタイムでずっと書いていこうかと思ったけど、さすがにそれをやるとただの引っ越しの話になっちゃうので(笑)。今は業者に頼むことがほとんどでしょうが、何家族もが同時にというああいう大掛かりな引っ越しは、実際やったら本当に大変ですよね。

でもね、僕が子供の頃はああいうのは日常茶飯事だった。僕ら家族は社宅に住んでいて、そこは平屋が二軒つながったような細長い家屋がたくさん並んでいたんですね。時代劇の長屋を思い浮かべていただければいいかと(笑)。そこで引っ越しとか入ると、御近所の皆さんがわらわら助っ人にやってきて、どんどん荷物を運び入れていく。お母さん方はおにぎりやみそ汁作ったりしてね。そういうにぎやかな風景を僕は小さいときに体験して覚えているので、その懐かしい感じを含めて引っ越し風景を書き込みました。

引っ越しだけでなく、例えば、畳の表替えって、今は畳を業者が引き取って張り替えして持ってくるでしょう。でもね、昔は、畳屋さんが来て庭先でこうやって畳に針を刺して張り替える作業をしていたんですよ。多分ああいうのを現場で見ているのは僕たちの世代が最後じゃないかと思う。今の若い人たちは恐らく見たことないでしょう。そういう僕の中にあるものをすべて突っ込みつつ、現代の物語を書いていく。その作業を僕はずっとやってきたわけです。そこで懐かしさや新しさを感じ取ってもらえればいいなと思っているんですけど。

―― 自分の育った町の気配や匂いは、自分の身の内に残っていると本の中に書いてありましたが、小路さんの中にはどんな匂いや気配が残っています?

ふだんは意識することもないけど、確実に残っていますよね。僕はパルプ工場という、二十四時間稼働している大きな製紙工場の敷地内にある社宅で育ったんです。いっぱい社宅があって、親はみんなその工場の社員だから、僕らはみんな「パルプの子供」なんですよ。その社宅でいろいろ行事もあったし、七夕もやったし、広場に集まって薪ストーブ焚いてお汁粉を作ったりとか、下町の風景と本当に同じような環境で育ちました。

ただ、何しろ場所が巨大な工場なので、そこがそうだとは言えないですけど当時は公害もいっぱいあったはずです。パルプって木をどろどろに溶かしたもので、そこから紙を作るんですけど、溶かしたパルプってものすごく臭いんですよ。どんな匂いかって口じゃ言えない、本当に独特な匂い。昔は公害なんて気にしないでがんがん製品を作っていたんだろうから、その匂いが町中に充満しているんです。

でもね、それが実は僕らにとってはふるさとの匂いなんです。今では規制もあって匂いは相当抑えられていますけど、工場の近くを通りかかると、たまにふっと香ってくることがあって、何かとても懐かしい記憶を呼び起こされる。その匂いはもう僕の体の一部になっている感じです。

―― 公害の匂いも含めて体内に残っている。育った町の記憶とはそういうものなんですね。

光化学スモッグとか、僕らはその中で育ってきたので、今の五十代、六十代の人はみんなそう思っているんじゃないかな。よくウルトラマン世代と言われますけど、実は公害世代でもある。あの当時はすさまじかったと思うんですよ。製紙工場って水をいっぱい使うんですが、廃液が真っ茶色なんですよね。その色の水が排水口から川に流されていて、川が全部真っ茶色だった。でも、僕ら、その真っ茶色の川で平気で魚を釣ってましたから(笑)。ふるさとの記憶って決してきれいなものだけでなく、そういう清濁併せのんだ思い出じゃないかな。

変わるものもあれば

変わらないものもある

あるがままに―

―― 小路さんの体の一部になっている懐かしい記憶が「東京バンドワゴン」を書かせているという感じでしょうか。

そうですね。僕は公害真っただ中の工場の子供でもあり、下町の子供でもあり、なおかつ、僕の祖母が北海道の田舎の家に住んでいたので、夏休みになるとそっちに遊びに行って大自然の子供にもなった。山の中の田んぼに囲まれたかやぶき屋根の家で、牛もいれば、ニワトリもいて、朝起きると、ニワトリ小屋に行って卵を取ってきて、みんなで目玉焼きにして食べるという暮らし。しかも板を踏み沈めて入る五右衛門風呂だったんですよ。そういう日本の田舎の暮らしも僕は経験しているし、公害に囲まれた暮らしもしていたし、なおかつ御近所さんみんながつながっている下町風の暮らしも経験した。だからこそ、僕はこういう物語を書けたと思うんですよ。

僕自身は早く家を出たかったとか、田舎の暮らしはできないとか、本当はずっと都会に住んでいたいとか、いろいろな思いを抱えてきましたけど、でも、いざ小説家になってみると、書いているのは遠い昔自分が暮らしてきた場所の記憶だったりするんですね。それだけ自分が育った場所って、その人の人生に影響を与えるものだと思いますね。

―― 小路さんの小説は、懐かしい風景を描きながらも、あの時代はよかったみたいな、懐かしさの押し付けがないですね。そこが読んでいてとても心地いいです。

もちろん古いものの中にすごく大切なものはいっぱいあるけれど、時代が違うということもある。堀田家は古いまんまの家を古いまんまきちんと残しつつ、新しいものも受け入れて、自然体で行く。あるがままです。もし「東京バンドワゴンシリーズ」の最終巻を書くときが来たら、タイトルはビートルズのそういう意味合いのあの曲と決めています。変わっていくものもあれば変わらないものもある。変わらないものを頑固に守るんじゃなく、変わらなくていいものも、変えたほうがいいのであれば変える。

逆に、新しいものでも、いや、これは古いものに戻したほうがいいというのであれば、戻せばいいだろうし、そのときそのときで向き合えばいい。そういう家族、そういう生き方、そういうものが根本にきちんとないと、堀田家の家族は分解しちゃうと思うんです。彼らのああいう風通しのよさがあるからこそ、こんな堀田家が実際にあったなら俺も御近所さんになりたいなと思うし、そうやって人が集まれば町がつくられるし、また、町が人を呼んで、といういい連鎖が起きるんですよね。

―― 最終巻のお話は、読者としては聞きたいような聞きたくないような、複雑な気持ちになりますが、今作にも勘一御大の見せ場はあったし、「東京バンドワゴン」のロングランを期待しています。

はい、ありがとうございます。あるがままに。そこを守りつつ、楽しい物語を書いていこうと思います。

「東京バンドワゴンシリーズ」の既刊情報は、特設サイトでご確認ください。

https://lp.shueisha.co.jp/bandwagon/