服従しなければ何をされるか分からないという恐怖

男性は陳述書で、当時の心境を「服従しなければ何をされるか分からないという恐怖に支配され、洗脳されていた。正常にものを考えることができなかった」と振り返った。会社を辞めようにも「払えていなかった罰金を払えと言われたり、会社が被る損害をおまえに請求すると脅されたりした」という。

対する同級生は、そもそも「罰金」という仕組みは男性がミスを減らすために男性自身が提案したものだと反論した。実際に現金を受け取ったことは一度もないと事実関係を全面的に否定。「信頼していた友人にこのようなかたちで裏切られたことが残念でならない」と強調した。

関係性の認識にもズレがあった。同級生は社長になった後も「(男性との)関係に変わりはなかった」とし、ふたりの間に「長期にわたる交友関係、対等な立場で事業を行うパートナーとしての信頼を基礎とする関係があった」と説明した。

だが、男性にとっては対等や信頼とは無縁の関係だった。「何を言っても最終的に(同級生の)言うとおりにさせられる。言うことを聞かないと暴言や暴力を振るわれる。怖かった」

身近な人間による精神的支配の代表例が、家族や交際相手などからのドメスティックバイオレンス(DV)だ。支配される環境に長く置かれると正常な感覚がまひし、反論や周囲への相談すらできなくなるとされる。今回は同級生同士という間柄だったが、明確な支配関係ができあがっていた。

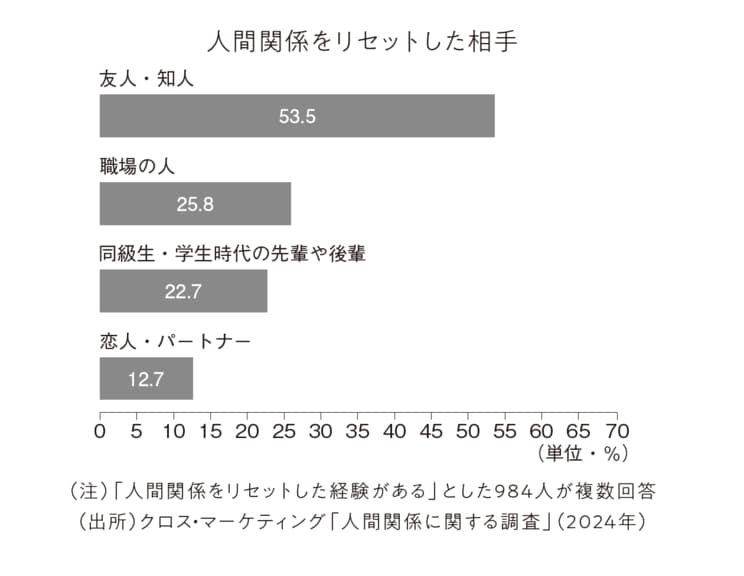

調査会社のクロス・マーケティングの24年調査で、「人間関係をリセットした経験がある」と答えた人は984人と調査した2400人の4割を占めた。相手(複数回答)は友人や知人が53.5%、職場の人が25.8%、同級生や先輩・後輩が22.7%。事情は様々だろうが、男性と同級生のような近すぎず遠すぎずといった距離感が関係をこじらせやすいのかもしれない。

東京地裁は24年1月の判決で、男性が主張した2700万円余りのうち約327万円は「罰金」だったと認定した。勝手にカードで買い物した分などをあわせて、会社と連帯するなどして1243万円を支払うよう同級生に命じた。残業代の支払いも命じられた会社側は控訴したが、同級生は判決を受け入れた。

判決によると、ふたりの関係は再会直後から既にゆがんでいた。同窓会からまもなくして男性は同級生に50万円を貸している。返済完了前に次なる借金があり、一緒に働くようになってからも金を媒介にした関係が常態化していた。やがて関係は崩れ、法廷で対峙する。同じ教室で学んでいた頃、こんな将来は予測していなかっただろう。

文/日本経済新聞「揺れた天秤」取材班 サムネイル写真/Shutterstock