「一番すごい二遊間」はどのコンビなのか?

二塁手と遊撃手の「二遊間コンビ」は、プロ野球守備の要であり、花形だ。二遊間で併殺を成功させたり、中継プレーで走者を刺したり。二遊間がしっかりしているチームは強いと言われるし、何よりアクロバティックなフィールディングは見ていて爽快だ。各球団に、ファンを沸かせた「二遊間コンビ」がいる。

しかし、同じ二塁手と遊撃手が長期にわたってコンビを組むのは、実は至難の業である。内野手と言うのはケガ、故障の多いポジションだ。選手間の競争も激しい。そんな中で複数年同一の野手でコンビを組むのは極めて難しい。

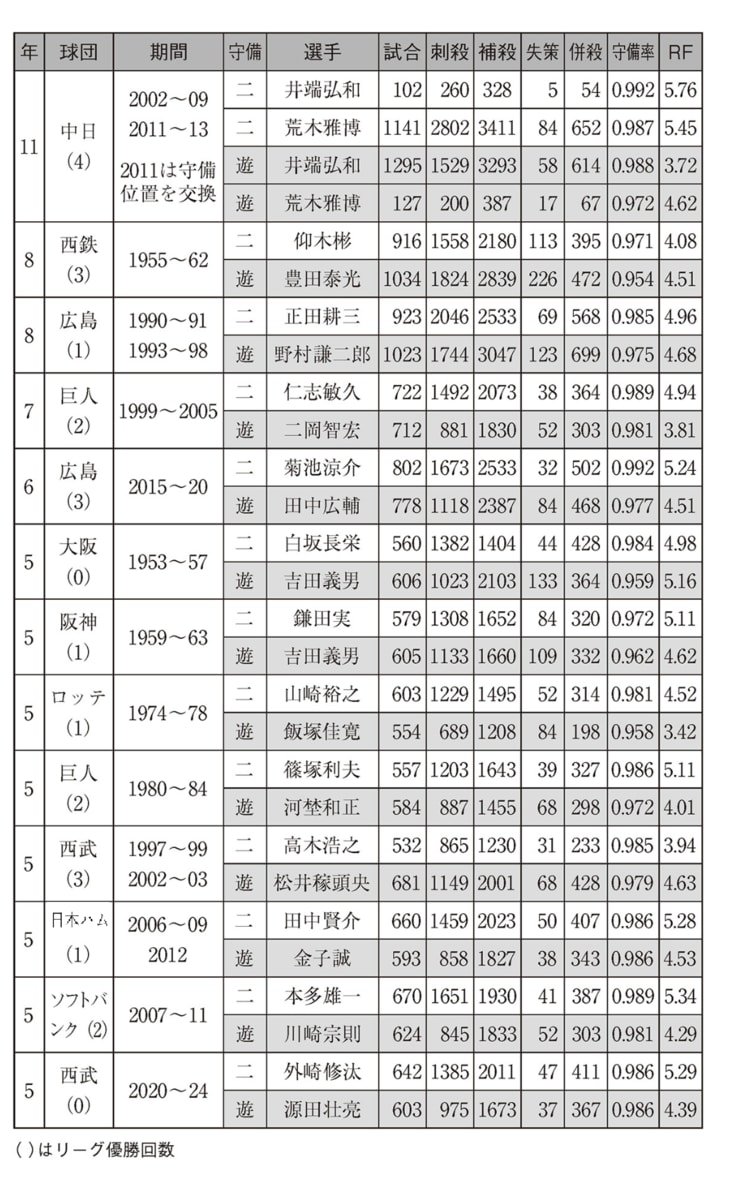

今回、両ポジションとも「90試合以上守った」選手同士を「二遊間コンビ」と規定して1936年の日本プロ野球創設以降の二遊間コンビを調べてみたのだが、通算で5年以上コンビを組んだのは、たったの13組しかなかった。しかしこの13組の二遊間は、すべて「球史に残る」名コンビだと言える。

RF(Range Factor)は(刺殺数+補殺数)÷試合数で導き出せる数字。野手の手数の多さ、守備範囲の広さを示す指標。

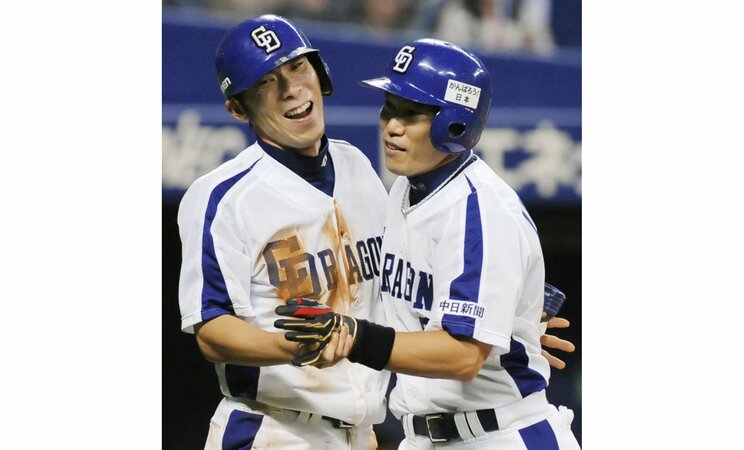

圧倒的な長さを誇るのが、中日の荒木・井端の「アライバコンビ」だ。このコンビが始まる前から井端は正遊撃手で、立浪和義と二遊間を組んでいたが、2002年から荒木とのコンビが始まる。

井端は、守備範囲はそれほど広くないが、グラブさばきが巧みで、守備率は実に.988、これに対して荒木は抜群に守備範囲の広い二塁手だった。このコンビを中心に鉄壁の内野陣を形成し、中日は全盛期を迎えるのだ。

驚くべきことに、中日の落合博満監督は2010年に2人のポジションを交換した。しかしこの年、二塁に回った井端が眼の不調を訴え、アライバコンビは途切れた。しかし翌年に復帰。「アライバ」ならぬ「イバアラ」コンビが実現。2012年には「アライバ」に戻したが中日は11年間も内野の要が盤石だったこともあり、4回も優勝している。

これに続くのが8年、全盛期の西鉄ライオンズ。堅実な守備で知られた仰木彬と中軸打者で、エラーしてもどんどん向かっていく豊田泰光のコンビは、三塁の中西太とともにライオンズの花形だった。この間に西鉄は3回優勝。三原脩率いるライオンズは博多の誇りだった。

同じく8年は、1990年代の広島。正田耕三と野村謙二郎の名コンビ。正田はこの前は高橋慶彦と二遊間を組んでいたが、高橋がロッテに移籍した後、野村とコンビを組んだ。正田と高橋は関係がぎくしゃくしていたと言われるが、正田、野村は長くコンビを組んだ。優勝は1回だがこの時期の広島は常に優勝争いに絡んでいた。