人生の短さについて

ラテン語 ラテン語の人生、生き方についての格言について話し合えればと思います。まず、vita si scias uti longa est「人生は使い方が分かっていれば長い」です。多くの人に引用されている言葉です。

これは『人生の短さについて』※1という文学作品のなかでセネカ※2が書いた言葉です。セネカは、人間はそもそも持っている時間が短いのではなく、浪費しているから短く感じるだけである。人生は実際に短いわけではなく、使い方が分かっていれば十分に長いのだということを言っています。

私は、サブスクで動画を何時間も見続けたりすることがあります。時間を浪費しているなと思う反面、実際にそれが時間の浪費かどうかというのは、その時点では分からないことではないかとも思います。

ふと見た作品の登場人物の境遇と、後々の自分が一致して、登場人物や場面が参考になることもあるかもしれません。私も経験のあることです。

ヤマザキ 時代にもよると思いますね。セネカは私も『プリニウス』※3で描いた人物ですが、ネロの家庭教師も務めていた、当時の最高峰の知識人です。彼がこれを書いた時代は、もちろんサブスクも携帯もインターネットもない。

情報が今のように充実していない時代です。人間は自ら携えている知性と感情の機能を使ってなんぼ、という教えに根付いた言葉だと思いますね。

講演会などがあるとよく皆さんにお話ししていることですが、善い人生を送りたいのであれば、ポジティブな感情だけではなく、辛さ、挫折、失望、絶望、屈辱、そういったものも全部万遍なく使うべきだと思うのです。

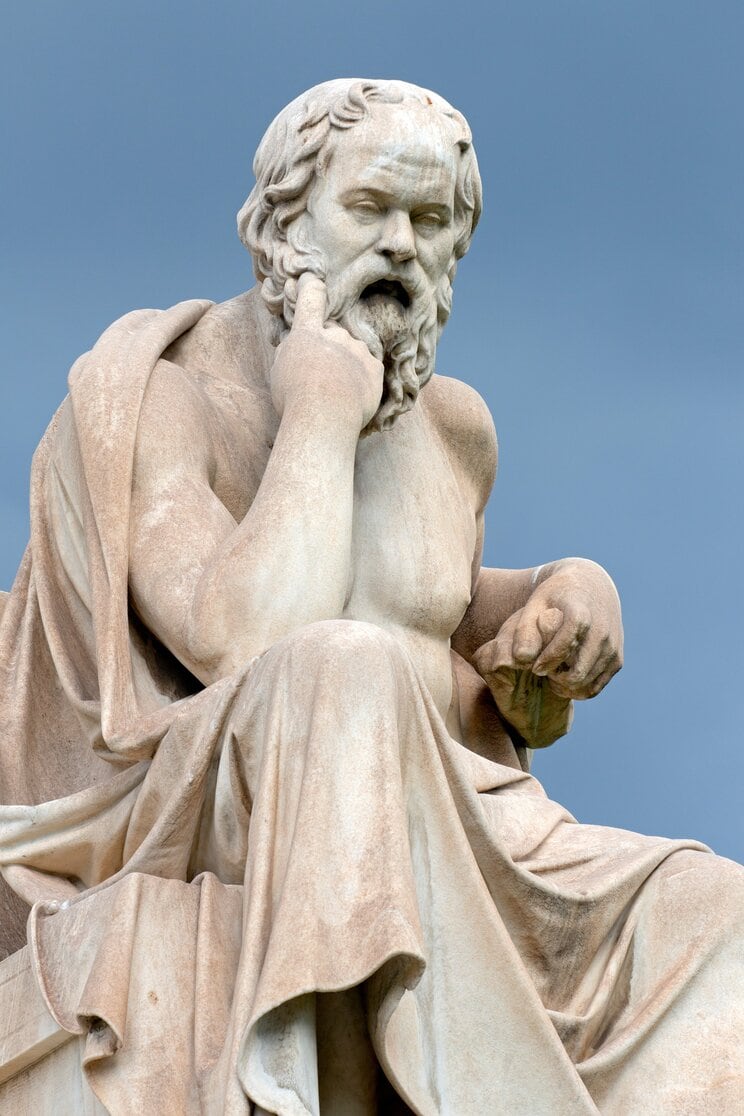

セネカのこの言葉はソクラテス※4の残した「ただ生きるということではなく、善く生きることこそ最も大切にしなければならない」という言葉に紐づいていますが、まさにその通りではないかと思います。世の中はとにかく長く生きればいい、ということに執着しがちですけど、授かった機能を万遍なく使い切れば、何歳で死ぬかなんて重要ではないと思うのです。

情報化と経済が結びついてから、人々は随分と怠惰になったと思います。自分の頭で考える代わりに、誰かが発信している言葉に自分の考えを置き換え、調べごとがあればネットですぐに出てくる答えを探し、動画は2倍速の早送りにして内容を頭に入れたつもりになる。

脳を無駄に使わず表層的なデータをひたすら上書きしてそれでよし、という合理性とコスパ重視の今の世の中のあり様をソクラテスやセネカが見たら、びっくりして、おそらく開いた口が塞がらないでしょうね。時代がもたらす変化は容赦ないですからね。