絵本は「心を豊かに、温かくしてくれるもの」

——「ストーリーが浮かばない」など、煮詰まったときの対処法は?

別のことをすると違った角度から再考できて、新たなアイデアが降ってきたりすることが多いので、一回、離れます。映画を観に行ったり、掃除をしたり、ときには山に行くこともありますよ。

他には、長新太さんの絵本を読んで、硬くなった頭を柔らかくします。中でも最近は、長新太さんが作画を担当した『かさもって おむかえ』(福音館書店 / 作・征矢清)がお気に入りです。

色使いが特徴的で、ゾウやネズミがグレーではないんです。でも、ちゃんとゾウはゾウ、ネズミはネズミとわかる。オシャレでもあるし、枠組みにとらわれない自由さがとても好きで、頭がほぐれていくような気がします。

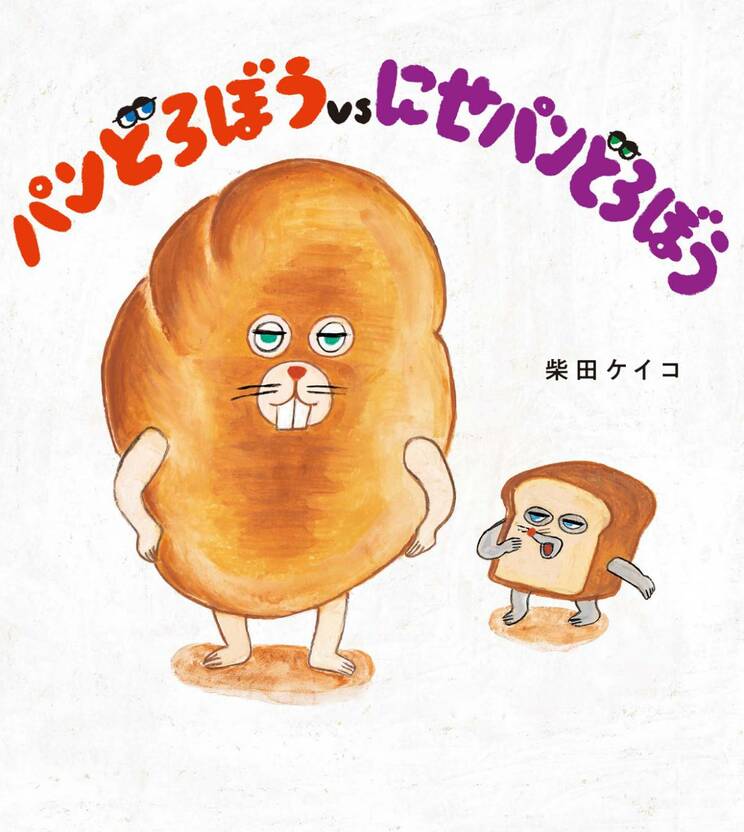

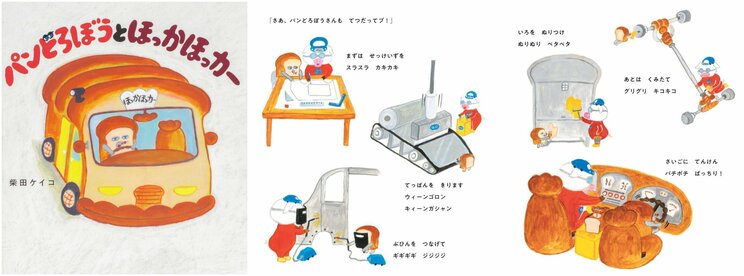

——柴田さんの作品からも自由さを感じる一方で、パンや『パンどろぼうとほっかほっカー』に出てくる車、修理屋などはとてもリアルです。実際にそれらを見ながら描いたりすることは?

パンは、細部がわからないときは、本物のパンを横に置いて描くことがあります。

たとえば、『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』に出てくる動物が抱きついている“まるパン”は、焼き目のつき方、手で持ったときのヘコみ具合がわからなかったので、実際にぎゅっと持ったり、優しく持ったりして、ヘコみ具合や影のでき方などを確認しながら描きました。

『パンどろぼうとほっかほっカー』を制作するにあたっては、図書館で車関連の書籍を資料としていくつも見たり、実際の車の修理屋さんへも取材に行きました。車や工具など、機械的で無機質なものを描くのはこの作品が初めてだったので、現場を見ないとわかりませんでした。

『パンどろぼうとりんごかめん』のときも、りんご農園の方にお願いして現場を見せていただいたこともあります。

——最後に、柴田さんにとって絵本とは? また『パンどろぼう』ファンへメッセージをお願いします!

絵本は、心を豊かに、温かくしてくれるものです。音楽もそうですが、より静かに自分の世界に浸れる一方で、わずか数ページで世界が広がることもあります。

読者の方にはたくさんの絵本に出会ってほしいです。行き詰まったときや辛いときに、書店でたまたまあった絵本を“開いてみようかな”くらいでいいんです。一呼吸置けるのが絵本だと考えています。

『パンどろぼう』は当初、3歳前後の未就学児を読者に想定していたのですが、21年からエコバッグやハンカチ、ぬいぐるみなどのグッズ販売を始め、大人の読者も増えました。

これからも幅広い世代の方々に、細く長く愛され続ける絵本を描き続けたいです。次作もすでに動いているので、お楽しみに!

取材・文/山田千穂 集英社オンライン編集部ニュース班