2万4000局の赤字を補填し続ける保険営業

――2007年の民営化以降、郵便局にとって悪いニュースが多いですが……。

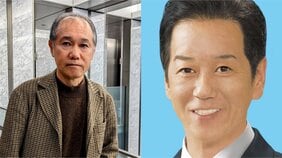

宮崎拓朗(以下同) 郵政民営化には経営を効率化し、質の高いサービスを提供するというねらいがあったはずですが、実際には理想とかけ離れた現実があります。

2019年に明らかになったかんぽ生命保険の不正営業などの問題については、これまで私も記事にしてきました。ノルマ達成のために、顧客に不利益な「乗り換え契約」で契約件数を稼ぎ、乗り換え時に旧保険の解約を遅らせて二重に保険料を払わせるなどの手口が横行していたんです。

背景には、厳しい経営環境があります。というのも、全国の約2万4000軒という郵便局の数が民営化前から変わっておらず、その1兆円にのぼる営業費用の7割を保険と銀行業務の収益でまかなっているからです。合理化の議論はほとんどなく、無理な収益構造のしわ寄せが現場への「ノルマ」という形で現れているのです。

その過剰なノルマを達成させるためにパワハラが横行し、強引な保険勧誘につながっていました。郵便局の取材に取り組み始めて以来、1000件以上もの内部告発が集まりましたが、この現状を太平洋戦争での日本軍の無謀な作戦の代名詞である「インパール作戦」に例える人が何人もいたのが印象的でした。

民業圧迫を避けるために国によって商品開発が制限されている、かんぽの保険は他社の保険商品にくらべると見劣りしますし、保険の新規契約が取れる機会も当然、限りがあります。それでも局員たちは、頼りない〝武器〟を持たされて、厳しい経営状況をもとに計算された現実性のないノルマの達成を求められていたわけです。

――具体的には保険の渉外社員はどんな状態で働いていたのでしょうか?

会社から届くメールには「正念場です! 今が正念場です! 毎日が正念場です!」「『できなかった』はいりません!! できるまで動いてください!!」と根性論が書かれているだけで、できなければ研修での吊し上げが待っていました。

九州では保険契約の獲得を厳しく求められた男性局員が2018年に自死しています。彼は部長から「今月実績がなかったらどうするのか。覚悟を聞かせろ」と迫られ、「できなかったら命を絶ちます」と発言。その3日後、部長からパワハラを受けたと訴える遺書を残して亡くなってしまいました。