「APD/LiD」は、聴力に問題はないのに、特定の状況下だとなぜか人の言葉が聞き取れない障害だ。そんなAPD/LiDに焦点を当てたルポ『隣の聞き取れないひと』(翔泳社)では、APDの専門医や関係者にも話を聞いている。

今回はその中で、自身もCODA(耳の聞こえない親のもとで育った、聞こえる子ども)としてマイノリティ経験を持つ著者が、APDに関する普及啓発や研究を行う大阪公立大学大学院 耳鼻咽喉病態学の阪本浩一准教授に、APDと診断されることに対する当事者の反応や、APDに関する活動を行っている理由について聞いた部分を、抜粋して紹介する。

うちの子を障害者にしないで

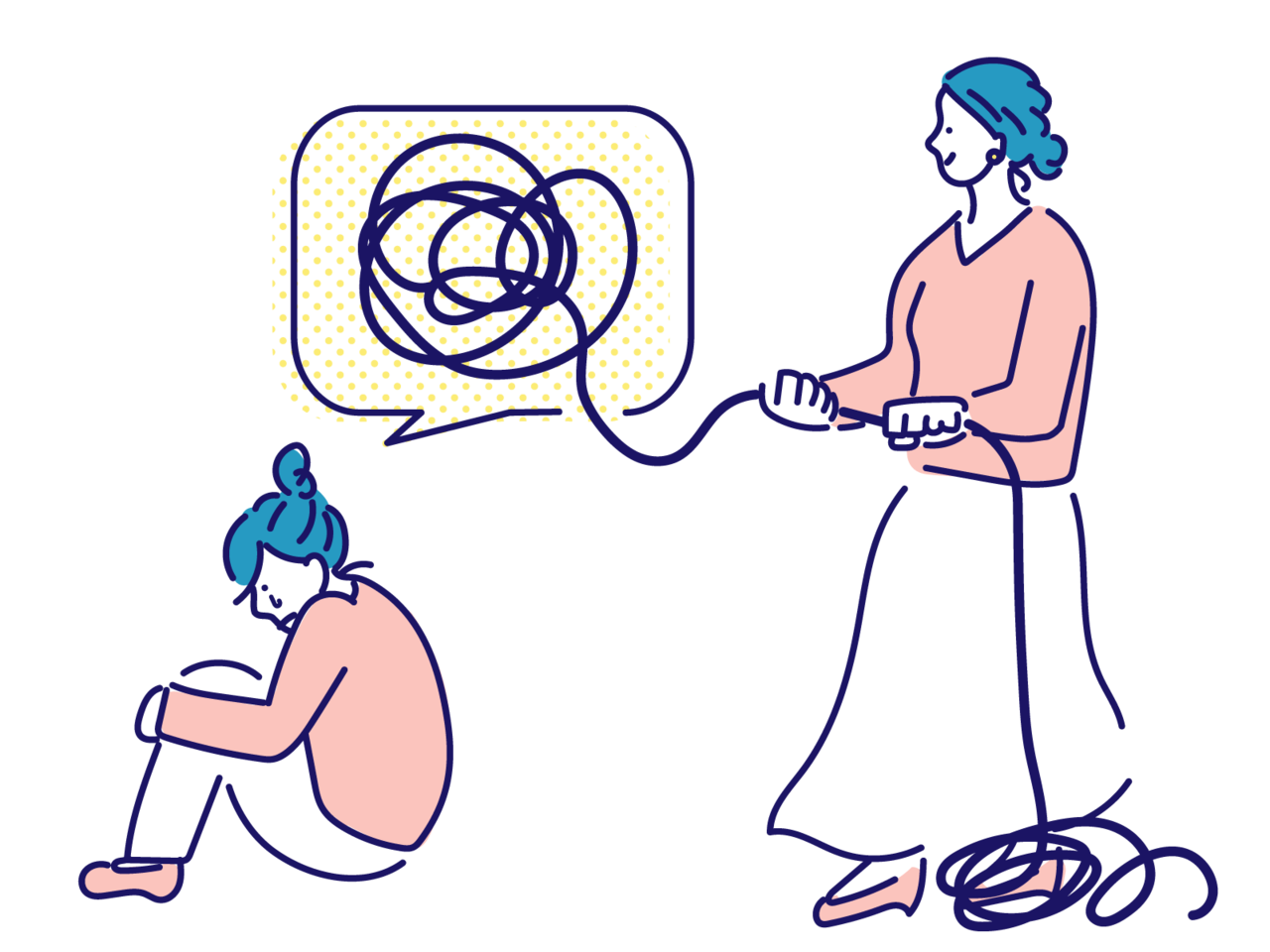

診断名がつくこと――つまり、得体の知れない聞き取りにくさにAPDという名前がつくことを、阪本さんはとても意味のあることと捉えている。それによって少しでも楽になる人がいることを、これまでの経験を通して実感してきたからだ。

「全国でもAPDを診察してくれる病院は少ないから、当事者はどこに行けばいいのかを必死で調べている。そうやってわたしを訪ねてくる人たちというのは、基本的に〝明確な診断結果〞を求めているんです。APDには現状、治療法が存在しない。だから当事者の親御さんには『うちの子を障害者にしないでほしい。先生たちが研究するための道具じゃない!』なんて怒り出す人もいます。ただ、当事者はやはり聞き取りに困難を抱えていて、その原因を明らかにしたいと願っているんです。だからわたしは、診断してあげたいと思う」

原因がわかれば、治療法はなくとも対処法は考えられる。阪本さんの考える診断とは、その先の人生を前向きに生きていくためのものなのだ。

「だからこそ、まずは急務として、APDを全国の耳鼻科で診察できるようにしたい。そのために必要なのが、統一された診断基準だと考えています」

APDかどうかを調べる場合、いまはまだその検査内容にはばらつきがある。医療機関によってさまざまなのが実情だ。

阪本さんが在籍している大阪公立大学医学部附属病院では次のような流れで調べていく。

一 質問票(チェックリスト)による聴覚認知検査

二 聴力検査

三 聴覚情報処理検査(APT)

四 脳波の測定による聴力検査

五 画像検査

六 発達面の検査

七 心理面の検査

聴力に問題がないことを調べ、脳の状態や発達面、心理面など多角的に検査する。そうやって初めて、APDであると診断できるという。他の病気や障害の可能性をひとつずつ潰していった上で、APDであると特定できるかどうかを見極めるのだ。検査の過程で軽度難聴やオーディトリー・ニューロパチーといった別の障害が見つかることもある。APDを特定するための検査は決して簡単なものではなく、時間も労力もかかってしまう。