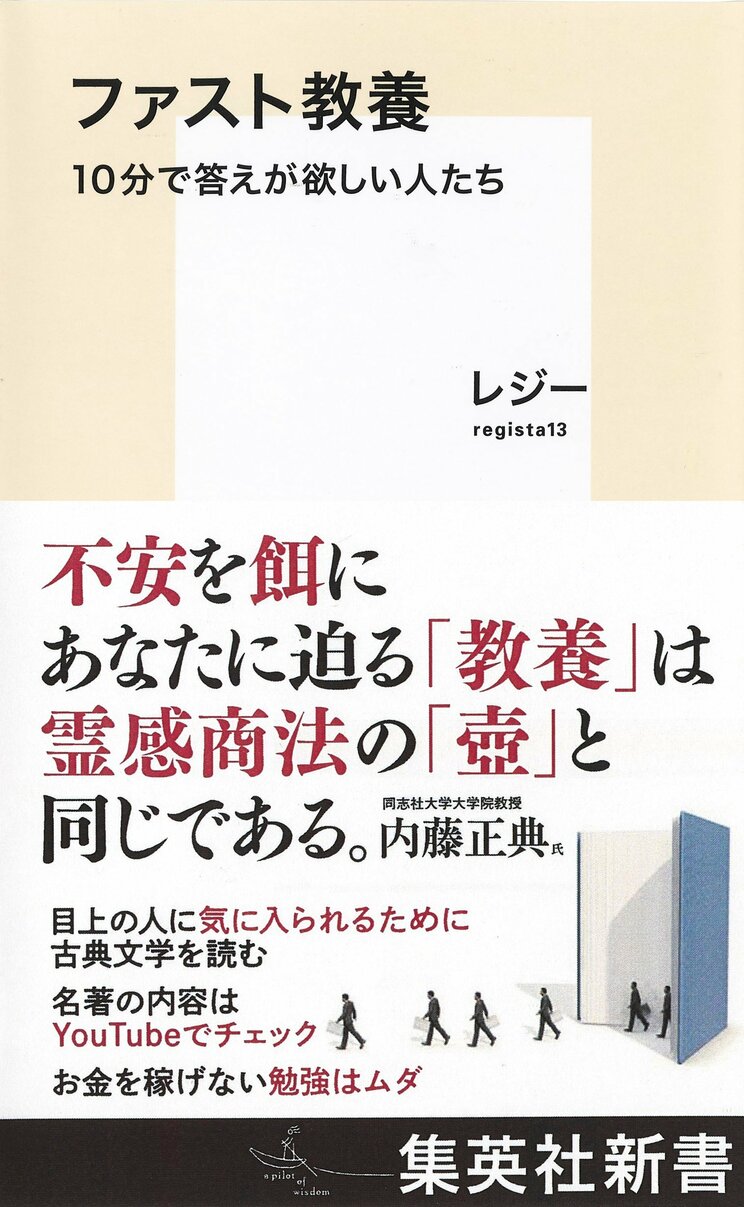

『ファスト教養』から考える“迷う”ことの楽しさをいかに伝えるか はこちら

「レジーさんと絶交するのかもしれない」

宇野 この本のタイトルを見た時、「俺、もしかしたらレジーさんと絶交するのかもしれない」と思ったんですよ。

レジー (笑)。

宇野 もちろん、言いたいことはよくわかるんです。自分たちが愛してきた知的な営みが、ビジネスパーソンのためのサプリメントのようなものとして提供されて、いかに「商売の役に立つか」という基準でしか価値がないかのように扱われていたり、そのせいでものすごく雑にまとめられたものが広まってしまうのを見ると、とても悲しくなる。

ただ、その一方でこうした言説は「ビジネス本のファスト教養をありがたがる無教養な人たち」に石を投げて、「知的で文化的な自分たち」を肯定したいという人たちの欲望に応える「投石機」として消費されてしまうことが多いわけです。

実際にこうやって文化系が苦手なビジネスマンやブルーカラーの傾向を「分析」という形式で揶揄的に「いじり」倒して、「あいつらと自分たちは違う」という文化系の自意識をくすぐる本は定期的に出て話題を集めます。これは若手から中堅ライターが注目を集める一つの手段として確立しているとすら言えると思います。

けれども、僕はそういう本を書く人やそれをありがたがる人たちが実際に文化的だったり、教養があったりしたケースを一つも知らない。どちらかというと、そうやって他のスタイルで生きている人たちをバカにして自己肯定したがる層というのは、文化や教養なんて実はまったく必要としていなくて「文化的な自分が好き」な人たちなのだと思います。

現実問題として、目立っている人たちに石を投げてやりたいという人たちの気持ちに乗っかって、自分のことを棚に上げて何かしらダメ出しするということは、実際に「教養」として機能する研究や批評を生むよりもはるかにかんたんなことで、実力はないけれど目立ちたい人たちが手っ取り早くその欲望を叶える方法の一つですし、それをわかっていて利用する編集者も少なくないと思います。

こうした知的なコンプレックスの解消法として、実際に豊かな文化や教養を伝える仕事を手掛けるのではなく、「イタいやつらがあそこで目立っている」と名指しして溜飲を下げるのは、とても卑しいことだと僕は考えていて、軽蔑しか感じません。

僕はこうした「あいつらはバカで、自分たちは賢い」と線を引いて、SNSで数字を集めようとするやり口を「いじめマーケティング」と呼んでいます。『ファスト教養』というタイトルを見て、「もしかしたらレジーさんもそっち側へ行ってしまったんじゃないか」と不安になったんですよ。

レジー 確かにタイトルだけを見ると、そう思われてもやむを得ない部分もあるのかもしれないです。言葉のインパクトを最大限に押し出したものではあるのですが、何かを揶揄するようなニュアンスを感じる人がいてもおかしくはないですよね。

宇野 でも、実際に読んでみたら全然そんなことはなかった。それどころか、僕がいま指摘したように「いじめマーケティング」的にこの本が消費されてしまうことを完全に織り込んで、ただ「ファスト教養」やそれにかかわる人々を断罪すればいいという立場に決して立たないように配慮しながら、この「ファスト教養」という現象を歴史的に掘り下げていく。

かいつまんでいうと、レジーさんはそもそも明治政府の富国強兵、殖産興業の一環として導入された「教養」という概念そのものが、「ファスト」な側面があり、それが今日の労働市場などの環境の中で発言したという主張を展開しているわけです。

つまり、「教養」のファスト化そのものが必然的なものであり、これに対抗するには、もっと根底のレベルからこの国の「知」の位置づけを変えていく取り込みが、それも多方面から必要であることが示唆されています。この議論は、とても説得力があり、指摘も重要なものだと思います。

そして誰かを悪者にして、イージーなサプリメントには絶対にしない、という誠実さにも好感を持ちました。レジーさんが悪い編集者に騙されて、いじめマーケティング本を書いてしまったんじゃないかと、一瞬でも疑った僕を、許して欲しいです(笑)。

レジー ありがとうございます。ホッとしました(笑)。ファスト教養的なものを単純にこき下ろす本にだけはしちゃいけないというのは、最初からずっと思っていたことです。おっしゃる通り僕自身も本の中で批判的に分析している論者や言説に親しんでいた時期もあり、そうしたものが生まれるある種の必然性も体感的にわかっていた。なので批判するだけでなく、「ビジネス」と「文化」の間にどうやって橋を架けるかを意識しました。