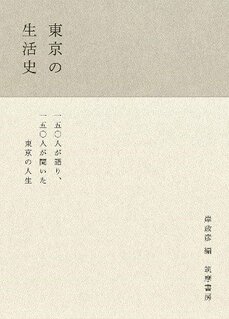

150人の「聞き手」による『東京の生活史』

――岸政彦さんのツイートから生まれた『東京の生活史』は、「150人が語り、150人が聞いた東京の人生」を収録した150万字1200ページ超えの本という、他には類を見ない一大プロジェクトでした。一般的なインタビューでは「語り手」が重視されますが、『東京の生活史』では最初に「聞き手」を公募しました。これは岸さんの発案なのでしょうか?

僕はあくまで実務を担当しただけで、『東京の生活史』はほぼ岸さんのアイデアで進んでいます。岸さんが実現したいことをなるべく実現できるよう、社内外との調整をしていた感じです。

大学の学生さんでも、いい聞きとりができると岸さんはおっしゃっていました。だから、研修をきちんとすれば、素人さんでもちゃんと聞きとりができるという確信があったといいます。

僕は岸さんの『街の人生』などを読んでいたので、生活史の原稿がどういうものなのかは想像がついたし、その点はあまり心配していませんでした。

――企画に対する周囲の反応はいかがでしたか?

会社は、背中を押してくれたと思います。ホームページに制作日誌を書いていたんですが、読んでるよーと声をかけてくれたり。見本ができたときは、「分厚いね」と楽しそうに笑っている同僚もいて、うれしかったです。

――『東京の生活史』の聞き手はどのような基準で選ばれたのでしょうか?

誰に話を聞くのか、具体的に考えがまとまっている人から選んでいきました。聞き手は当初100人の予定でしたが、480人くらいから応募があって、最終的には150人まで増やしました。最後のほうは選びきれなくて抽選にしています。

――この本には150人分の語りが収録されています。全体のクオリティを維持するためのご苦労などはありましたか?

書籍に参加するのは初めてという方が多かったですが、原稿は総じてどれもおもしろかったです。しかも不思議なことに、150の原稿を束ねると個々の善し悪しはあまり関係がなくなるんです。そこが本というメディアの持つ力だと思います。

――編集者として聞き手にアドバイスをしたり、修正指示などは出されたのですか?

3万字とか4万字になったテープ起こしを1万字の原稿に圧縮する過程で悩まれる方が多かったですね。メールで相談があれば起こしを読んで、「こことここが面白いのですねー」とお返事したりしていました。原稿のタイトルも聞き手につけてもらったんですが、東京に関連する箇所になりがちな傾向があったので、そういう場合は「ここがすごく印象的でした」と伝えて、ちがうタイトルを提案したりしています。

――『東京の生活史』は4620円という定価にもかかわらず累計部数が1万7千部を突破しました。そして2022年の紀伊國屋じんぶん大賞を受賞し、さらなる注目を集めています。

語り手と聞き手あわせて300人という、たくさんのひととつくった本なので、『東京の生活史』が賞をいただいたのは、うれしかったです。

そうやって注目していただいたこともあって、『海をあげる』や『東京の生活史』は、いわゆる話題書やベストセラーだからと手に取った読者からの感想もたくさんいただきました。

後編に続く

撮影 関純一

取材・文 嵯峨景子